Aktuelle CME

Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.

Fachärztin für Nuklearmedizin

Praxis für Schilddrüsenmedizin, Lollar

Lehrtätigkeit im Fach Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Magdeburg und Gießen

- Nuklearmedizin / Endokrinologie und Diabetologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin

Stellenwert der Nuklearmedizin bei der Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen

Stellenwert der Nuklearmedizin bei der Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen

Die Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen ist ein interdisziplinäres Gebiet. “What Nuclear Medicine (S)can do”: Der Nuklearmedizin kommt eine große Bedeutung zu, insbesondere bei Knotenabklärung sowie diffusen Schilddrüsenerkrankungen.

In dieser sehr praxisnahen CME stellt Frau PD Dr. Schenke unter Verwendung von Bildmaterial und kleinen Videosequenzen anschaulich die Einsatzgebiete der Nuklearmedizin bei der Diagnostik dar. Sie erfahren bei welchen Indikationen die Schilddrüsenszintigraphie eingesetzt wird. Warum neben einer standardisierten Ultraschalldiagnostik auch die nuklearmedizinische Bildgebung zur Malignomabschätzung von Schilddrüsenknoten entscheidend ist, erläutert Frau PD Dr. Schenke ebenso. Im letzten Abschnitt sehen Sie noch Beispiele für den Einsatz und die Wirkung der Radioiodtherapie bei benignen und malignen Schilddrüsenerkrankungen.

Facharzt für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie,

Facharzt für Laboratoriumsmedizin,

Chefarzt, Abteilung für Labormedizin, Impfzentrum,

Klinikum Würzburg Mitte, Standort Juliusspital

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Pneumologie

RSV-Impfempfehlung der STIKO - wer sollte wann geimpft werden?

RSV-Impfempfehlung der STIKO - wer sollte wann geimpft werden?

Eine Infektion mit dem Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) kann zu schweren Atemwegserkrankungen führen, die besonders Säuglinge, ältere Erwachsene und Personen mit chronischen Erkrankungen gefährdet. Jährlich kommt es bei diesen Gruppen weltweit zu einer Vielzahl an Hospitalisierungen und Todesfällen durch eine RSV-Infektion.

In dieser Fortbildung erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Epidemiologie des RSV, das Krankheitsbild, die Meldepflicht, und die präventiven Maßnahmen. Zudem werden die aktuellen STIKO-Empfehlungen zur RSV-Impfung für Säuglinge und Erwachsene vorgestellt. Es wird auch die Bedeutung der Impfungen vor der RSV-Saison, die Ko-Administration mit anderen Impfstoffen sowie praktische Umsetzungsaspekte in der Arztpraxis beleuchtet, um schwere RSV-Erkrankungen bei den Risikogruppen zu reduzieren.

Facharzt für Innere Medizin Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie, ehemaliger Direktor der Klinik für Stammzelltransplantation am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, aktuell: Klinik für Hämatologie und Stammzelltransplantation, Universitätsklinik Essen

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Nephrologie

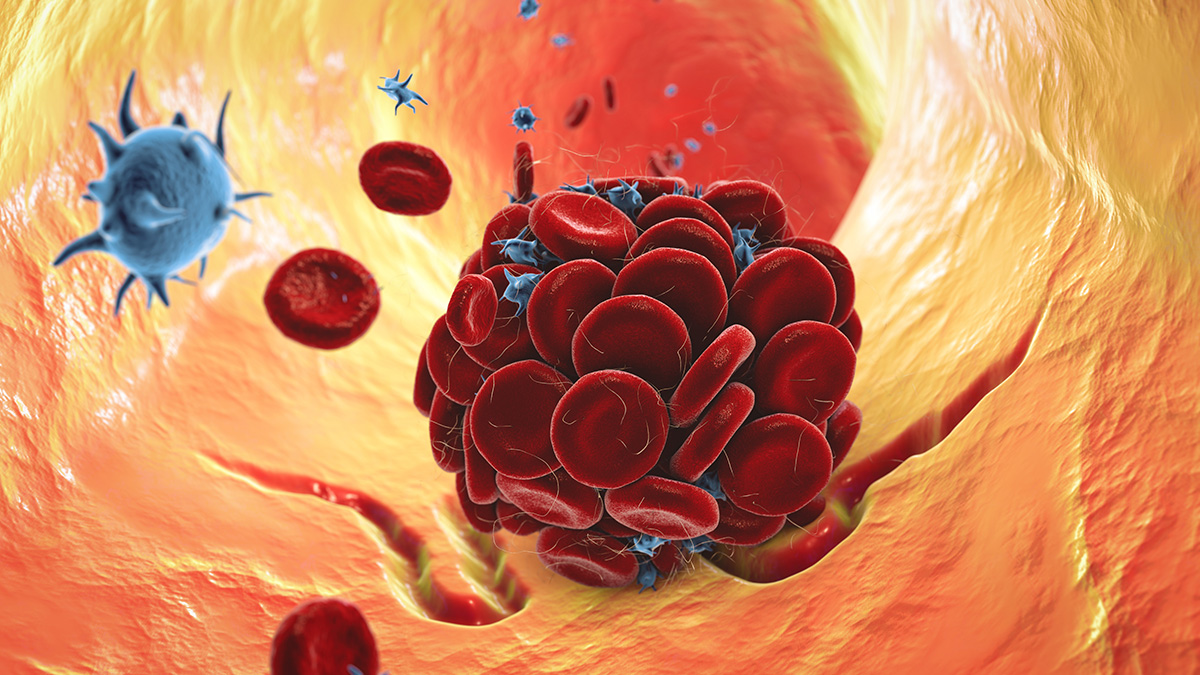

Transplantationsassoziierte thrombotische Mikroangiopathie (TA-TMA)

Transplantationsassoziierte thrombotische Mikroangiopathie (TA-TMA)

Die transplantationsassoziierte thrombotische Mikroangiopathie (TA-TMA oder HSCT-TMA) kann als schwerwiegende Komplikation nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation (HSCT) auftreten. Durch intravasale Thrombenbildung kommt es dabei zur mikroangiopathischen hämolytischen Anämie mit Ischämien der nachfolgenden Organe. Dies kann zur Dysfunktion der Organe und in Folge zu einem Multiorganversagen führen.

In dieser Fortbildung stellt Ihnen Herr Professor Kröger zu Beginn einen Fallbericht, die Pathophysiologie, verschiedene Kategorien von Risikofaktoren und die diagnostischen Kriterien der HSCT-TMA vor. Empfehlungen zur Vorgehensweise beim HSCT-TMA Screening, ein diagnostischer Workup sowie wichtige Parameter für die Risiko-Stratifizierung werden im Folgenden anschaulich dargestellt und erläutert. Der Vortrag endet mit einer Übersicht der aktuellen und zukünftigen Therapieoptionen.

Oberärztin, Schwp. Gastrointestinale Tumore, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III, TUM Klinikum Rechts der Isar, München

- Innere Medizin / Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Pathologie

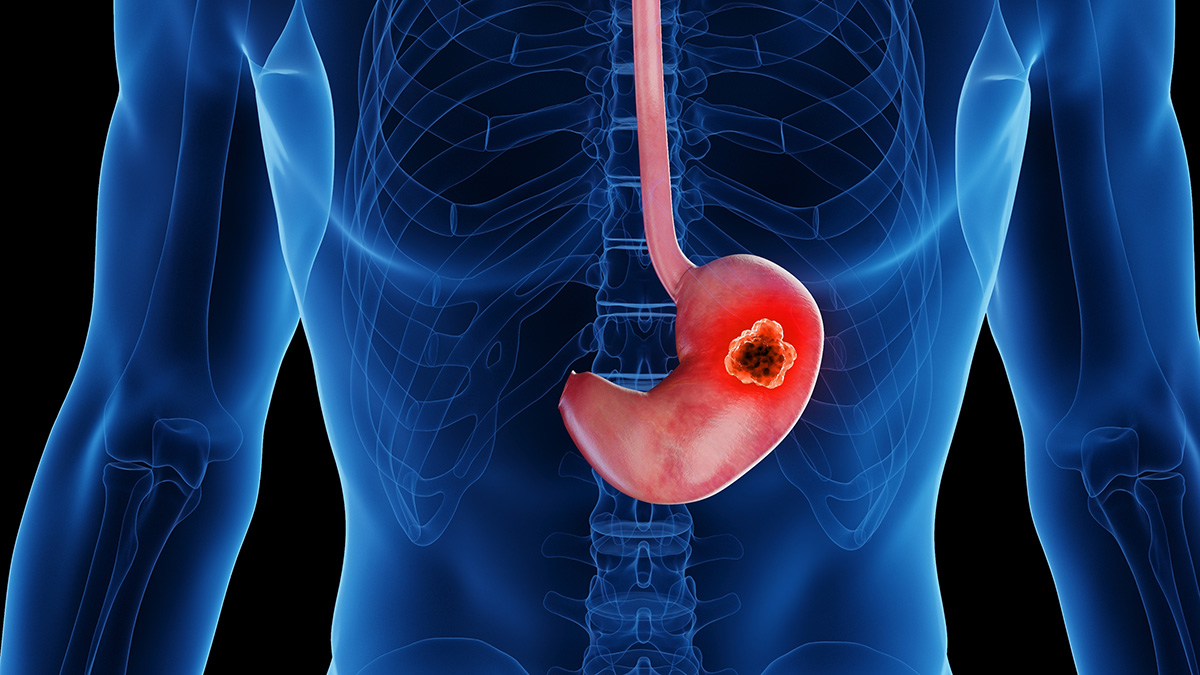

Das metastasierte Magenkarzinom im Fokus – Leitlinien im Versorgungsalltag

Das metastasierte Magenkarzinom im Fokus – Leitlinien im Versorgungsalltag

Das metastasierte Magenkarzinom zählt weltweit zu den großen onkologischen Herausforderungen. Durch Fortschritte in der molekularen Charakterisierung und die Entwicklung neuer zielgerichteter und immunonkologischer Ansätze eröffnen sich jedoch zunehmend verbesserte Therapieoptionen und Perspektiven für die Betroffenen.

Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Prof. Lorenzen einen kompakten Überblick über den aktuellen Therapiestandard beim metastasierten Magenkarzinom und zeigt, wie sich die Empfehlungen der aktuellen Leitlinien (ESMO, Onkopedia) im Versorgungsalltag praxisnah umsetzen lassen. Biomarker-gesteuerte Strategien prägen dabei zunehmend die individuelle Therapieentscheidung und das Behandlungsergebnis. Anhand aktueller Studiendaten werden die Standards der Erst- und Zweitlinientherapie anschaulich erläutert, ebenso die Bedeutung zentraler Biomarker (HER2, PD-L1, MSI, CLDN 18.2) und die Anwendung moderner Leitlinienalgorithmen vorgestellt.

Facharzt für Allgemeinmedizin

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin

Die Gesundheitsuntersuchung für Erwachsene: Hintergründe, Ziele und Chancen für die Hausarztpraxis

Die Gesundheitsuntersuchung für Erwachsene: Hintergründe, Ziele und Chancen für die Hausarztpraxis

Die beste Therapie ist eine erfolgreiche Prävention – so könnte man den Grundgedanken umschreiben, der Ende der 1980er-Jahre zur Einführung der Gesundheitsuntersuchung für Erwachsene führte. Ziel dieser präventionsmedizinischen Untersuchung ist die Früherkennung chronischer Erkrankungen. Seit 2021 ist auch ein Screening auf Hepatitis-B- und Hepatitis-C-Virusinfektionen ein integraler Bestandteil der Gesundheitsuntersuchung. Aber nicht nur Hepatitis, auch andere Infektionskrankheiten müssen bei der Präventionsberatung berücksichtigt werden.

Diese Fortbildung gibt Ihnen detaillierte Informationen zur Gesundheitsuntersuchung im Allgemeinen sowie zum Hepatitis-Screening im Speziellen. Zudem erhalten Sie vertiefte Einblicke in die Impfanamnese und -beratung. Neben medizinischen Fakten spielt stets auch die planvolle Umsetzung in der ärztlichen Praxis eine elementare Rolle.

Chefarzt der Abteilung für Allgemeine Inneren Medizin und Nephrologie

Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart

- Nephrologie / Innere Medizin / Chirurgie - Herzchirurgie / Kardiologie / Intensivmedizin

Schnittstelle Nephrologie und Herzchirurgie: Die akute Nierenschädigung (AKI) im Fokus

Schnittstelle Nephrologie und Herzchirurgie: Die akute Nierenschädigung (AKI) im Fokus

Bei dieser interdisziplinären Fortbildung beleuchten Herr Prof. Dr. Jörg Latus und Frau PD Dr. Nora Göbel die akute Nierenschädigung (akute Nierenfunktionseinschränkung, AKI), die mit längerer Hospitalisierung und erhöhter Mortalität einhergeht, aus den Blickwinkeln der Nephrologie und der Herzchirurgie.

Die akute Nierenschädigung tritt häufiger auf als man denkt! Doch wie hoch ist ihre Inzidenz wirklich? Wie wird die AKI kodiert, wie beeinflusst sie das Patienten-Outcome und welche ökonomischen Folgen können entstehen? Das besondere Augenmerk ist dabei auf die akute Nierenschädigung im Zusammenhang mit herzchirurgischen Eingriffen, auch bekannt als CSA-AKI, gerichtet. In dieser CME erfahren Sie, wie die Nierenfunktion in der Herzchirurgie beeinflusst werden kann. Zudem lernen Sie AKI-Risikofaktoren und deren Abschätzung mithilfe von Scores sowie Maßnahmen zur Prävention und Risikominimierung kennen. Die beiden Expert:innen vermitteln praxisnah, wie wichtig dabei die interdisziplinäre Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Nephrologie und Herzchirurgie ist.

Facharzt für Frauenheilkunde

Freising

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin

HRT und Dydrogesteron

HRT und Dydrogesteron

Häufig leiden Frauen in der Peri- und Postmenopause unter Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen und suchen nach ärztlichem Rat. Manchen Frauen macht diese Hormonumstellung so zu schaffen, dass sie eine Hormonersatztherapie (HRT) erwägen und davon eine Verminderung ihrer Symptome sowie eine Verbesserung ihrer Lebensqualität erwarten. Im Arztgespräch spielen dann Fragen nach dem Nutzen und Risiken einer solchen Therapie eine wichtige Rolle. Auch gibt es Informationsbedarf, wie lange eine solche Therapie fortgeführt werden sollte.

Fachärztin für Innere Medizin, Kardiologie

Oberärztin, Klinik für Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin (Med. Klinik I), Universitätsklinikum Aachen

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Endokrinologie und Diabetologie / Kardiologie

Kardiovaskuläre und -renale Erkrankungen bei Patienten mit Diabetes - Vorbeugung, Behandlung und Sofortmaßnahmen

Kardiovaskuläre und -renale Erkrankungen bei Patienten mit Diabetes - Vorbeugung, Behandlung und Sofortmaßnahmen

Diabetes mellitus Typ 2 ist längst keine reine Stoffwechselerkrankung mehr, sondern ein zentrales Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre und renale Folgeerkrankungen. Diese Fortbildung zeigt praxisnah, wie Ärztinnen und Ärzte das individuelle Risiko frühzeitig erkennen und die aktuellen ESC-Leitlinien 2023 zur Prävention und Behandlung konsequent umsetzen können. Neben der Einführung in das neue Risikobewertungssystem SCORE2-Diabetes werden Strategien zur Lebensstiländerung, evidenzbasierte pharmakologische Ansätze und das Management von Begleiterkrankungen wie Herzinsuffizienz und chronischer Nierenerkrankung vorgestellt. Ein besonderer Fokus liegt auf der hausärztlichen Umsetzung, der Bedeutung regelmäßiger Kontrolluntersuchungen und der interdisziplinären Zusammenarbeit zur Vermeidung von Folgeschäden.

Die Teilnehmenden lernen, wie sie das kardiovaskuläre Risiko bei Menschen mit Diabetes systematisch einschätzen, Leitlinienempfehlungen individualisiert anwenden und Präventionsstrategien effektiv in den Praxisalltag integrieren können.

Leiterin des Bereichs Klinische Osteologie,

Frankfurter Hormon & Osteoporosezentrum,

Vorsitzende der Leitlinienkommission des

Dachverbandes Osteologie e.V.,

Vice Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Osteologie

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

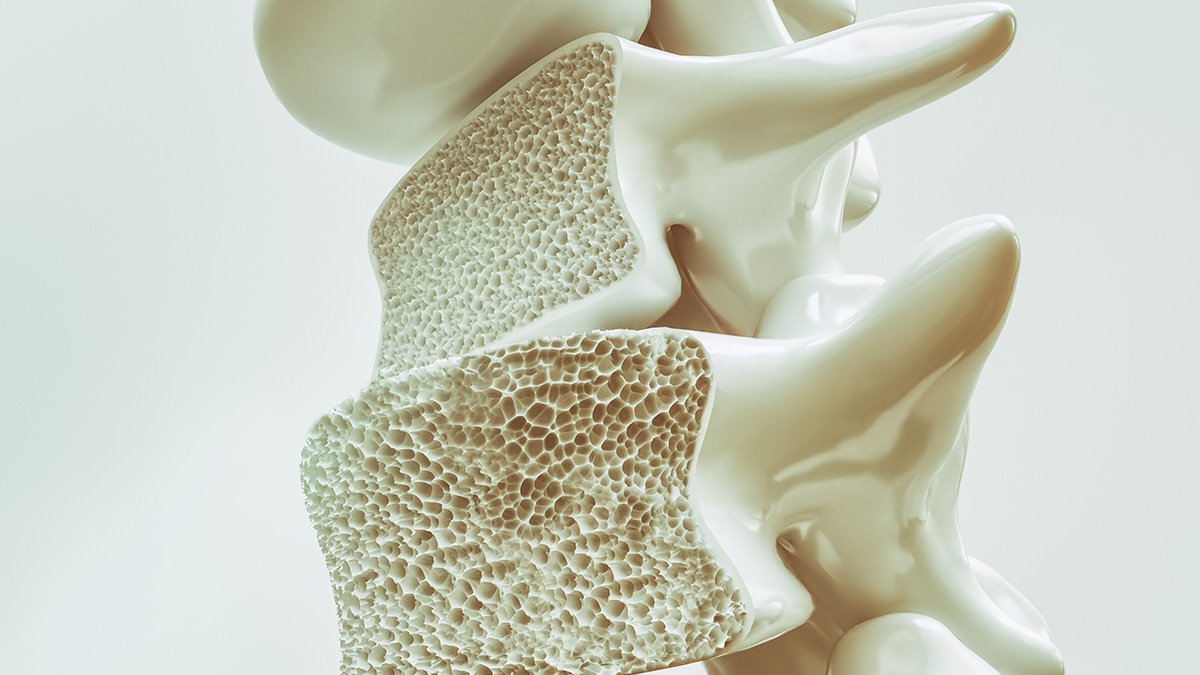

Osteoporose - Kernempfehlungen der aktuellen Leitlinie

Osteoporose - Kernempfehlungen der aktuellen Leitlinie

Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung, die mit einem erhöhten Frakturrisiko einhergeht und durch Erkrankungen und Medikamente verursacht werden kann. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Frau Dr. Thomasius als Koordinatorin und Vorsitzende der Leitlinienkommission des DVO einen Überblick über die neu erschienene Leitlinie zur Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern ab dem 50. Lebensjahr. Sie erfahren das Wichtigste zu den Risikofaktoren und -indikatoren unter anderem aus der Endokrinologie, Neurologie und Rheumatologie aber auch zu allgemeinen Faktoren und Medikation. Im weiteren Verlauf der Fortbildung erhalten Sie Empfehlungen zur Basisdiagnostik bei Verdacht auf Vorliegen einer behandlungsbedürftigen Osteoporose inklusive DXA Messung, Labor und wann eine bildgebende Diagnostik sinnvoll ist. Zudem bespricht Frau Dr. Thomasius die Therapieschwellen und erläutert ausführlich die Bestimmung von diesen auch anhand eines Patientenbeispiels. Die Therapieoptionen samt Empfehlungen zur Beendigung von diesen sowie zu Antiresorptiva-assoziierten Kiefernekrosen (AR-ONJ) runden diese Fortbildung ab.

Facharzt für Neurologie, Nervenheilkunde, Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt und Ärztlicher Direktor, Alexianer Köln GmbH, Uniklinik Köln

- Allgemeinmedizin / Psychiatrie und Psychotherapie / Neurologie / Naturheilverfahren

Individuelle Therapieoptionen für psychisch belastete und ältere Tinnitus-Patienten

Individuelle Therapieoptionen für psychisch belastete und ältere Tinnitus-Patienten

In dieser eCME vermittelt Ihnen Herr Prof. Dr. med. Jens Kuhn, Chefarzt und ärztlicher Direktor Alexianer Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, praxisnah, warum psychische Belastungen und das höhere Lebensalter bei Tinnitus-Patient:innen eine ganz besondere Rolle spielen. Neben Einblicken in die vielschichtige Entstehung von Tinnitus wird deutlich, wie eng Tinnitus mit psychischen Komorbiditäten wie Angst, Stress und Depression sowie mit altersbedingtem kognitivem Abbau verbunden ist.

Gerade chronischer Tinnitus wirkt als starker individueller Stressor; die wechselseitige Verstärkung von Ohrgeräusch und psychischer Belastung kann einen regelrechten Teufelskreis erzeugen und den Alltag der Betroffenen nachhaltig beeinträchtigen. Herr Prof. Kuhn stellt Ihnen innovative Präventions- und Therapiemöglichkeiten vor – von leitliniengerechtem Counseling sowie kognitiver Verhaltenstherapie über digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) bis hin zur Pharmakotherapie und dem gezielten Einsatz phytotherapeutischer Optionen.

Profitieren Sie von dieser aktuellen Fortbildung, die Ihnen konkrete und individuelle Behandlungsmöglichkeiten für psychisch belastete sowie ältere Tinnitus-Patient:innen aufzeigt.

Facharzt für Angiologie, Innere Medizin und Kardiologie, Lipidologe

HUGG-Herz- und Gefäßmedizin Goslar

- Angiologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Hämatologie und Onkologie

Behandlung venöser Thromboembolien bei Erwachsenen und Betrachtung spezieller Risikopatienten

Behandlung venöser Thromboembolien bei Erwachsenen und Betrachtung spezieller Risikopatienten

Eine venöse Thromboembolie (VTE) kann in Form einer tiefen Beinvenenthrombose (TVT) und/oder einer Lungenarterienembolie (LAE) auftreten. Obwohl beide Ausprägungen der gleichen Erkrankung zugrunde liegen, erfordern sie jeweils eine differenzierte Diagnose und Therapie.

In dieser zertifizierten Fortbildung werden die Diagnose und Therapie einer VTE gemäß aktueller Leitlinienempfehlungen erläutert. Zudem werden Aspekte der Antikoagulation bei ausgewählten Risikogruppen wie Tumorpatienten, Schwangeren und Patienten mit Antiphospholipidsyndrom diskutiert.

Facharzt für Angiologie, Innere Medizin und Kardiologie, Lipidologe

HUGG-Herz- und Gefäßmedizin Goslar

- Angiologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Kardiologie

Verlängerte Erhaltungstherapie und mögliche Komplikationen der venösen Thromboembolie bei Erwachsenen

Verlängerte Erhaltungstherapie und mögliche Komplikationen der venösen Thromboembolie bei Erwachsenen

Bei einer venösen Thromboembolie (VTE) ist eine Antikoagulation für 3–6 Monate erforderlich, um das Wachstum des Thrombus zu stoppen. Allerdings bleibt nach einer überstandenen VTE das Risiko eines Rezidivs sowie die Möglichkeit von Langzeitkomplikationen wie dem postthrombotischen Syndrom (PTS) und der chronisch thromboembolischen pulmonalen Hypertonie (CTEPH) bestehen.

Eine individuelle Einschätzung des VTE-Rezidivrisikos ist für die Erwägung einer verlängerten Erhaltungstherapie entscheidend. In diesem zertifizierten Fortbildungsprogramm werden die Risikofaktoren für ein VTE-Rezidiv, die Abwägung von Nutzen und Risiken einer verlängerten Antikoagulationstherapie sowie die potenziellen Gefahren eines PTS oder einer CTEPH näher erläutert.

MBA, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie,

Chefarzt, Klinik für Innere Medizin, Ärztlicher Direktor,

Klinikum Forchheim - Fränkische Schweiz gGmbH

- Allgemeinmedizin / Gastroenterologie / Innere Medizin

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) aus allgemeinärztlicher Sicht

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) aus allgemeinärztlicher Sicht

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn (MC) und Colitis ulcerosa (CU) sind chronische Entzündungen des Verdauungstrakts, die auch extraintestinale Manifestationen umfassen können. Der Allgemeinmediziner spielt eine zentrale Rolle in der frühzeitigen Diagnostik von CED sowie in der Langzeitbetreuung milder Krankheitsverläufe. Diese Fortbildung von Herrn Prof. Gschossmann bietet einen umfassenden Überblick über Krankheitsbild, Diagnostik und Therapie sowie über die Versorgungsebenen von CED samt wertvoller Vernetzung zwischen Hausärzten, Fachärzten und spezialisierten Zentren. Sie erhalten wichtige Informationen zur Diagnostik und zu Differenzialdiagnosen von CED und das Erkennen von „Red Flags“ sowie der Unterschiede beispielsweise zum Reizdarm. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Therapieoptionen samt Empfehlungen der aktuellen S3-Leitlinien z. B. zu Substratmangel und Ernährung und bekommen wertvolle Informationen zu besonderen CED-Patient:innen wie z. B. ältere Patient:innen und schwangeren Frauen sowie besonderen Situationen wie Impfungen. Diese Fortbildung bietet praxisnahe Informationen, um eine fundierte Versorgung von CED-Patient:innen zu gewährleisten und dient dazu, das Verständnis für diese komplexen Erkrankungen zu vertiefen.

Praxis für Gynäkologie

Metropol Medical Center

Nürnberg

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Langzeitkontrazeption - Fokus Depotspritzen: Die richtige Patientinnenauswahl ist entscheidend

Langzeitkontrazeption - Fokus Depotspritzen: Die richtige Patientinnenauswahl ist entscheidend

Innerhalb des Gesamtspektrums hormoneller kontrazeptiver Maßnahmen weisen Depot-Gestagene einige charakteristische Besonderheiten auf. Die Tatsache, dass sie in Form von Dreimonatsspritzen verabreicht werden, reduziert Anwenderfehler und macht sie damit zu einer besonders sicheren kontrazeptiven Methode. Die monatlichen Blutungen werden weitgehend reduziert, bzw. sogar vollständig unterdrückt. Dies stellt insbesondere für Frauen mit dysfunktionellen und prämenopausal unregelmäßigen Blutungen einen weiteren nonkontrazeptiven Benefit dar.

Praktischer Arzt

- Allgemeinmedizin

Sprachliche und kulturelle Vielfalt in der Praxis – Tipps für die erfolgreiche Behandlung

Sprachliche und kulturelle Vielfalt in der Praxis – Tipps für die erfolgreiche Behandlung

Kulturelle und sprachliche Vielfalt prägt zunehmend den ärztlichen Alltag – besonders in der ambulanten Versorgung. Immer mehr Patienten bringen unterschiedliche Sprachen, Wertvorstellungen und kulturelle Prägungen in die Behandlung ein. Diese Unterschiede beeinflussen die Kommunikation, das Verständnis von Krankheit und Therapie sowie die Erwartungen an die ärztliche Rolle. Fehlende Verständigung kann Missverständnisse, Therapieabbrüche oder Fehldiagnosen nach sich ziehen.

Die Fortbildung zeigt praxisnah, wie Ärzte sprachliche Barrieren und kulturelle Missverständnisse erkennen, ihnen professionell begegnen und Vertrauen über kulturelle Grenzen hinweg aufbauen können. Anhand vieler Beispiele werden rechtliche Aspekte der Aufklärung, Möglichkeiten der Sprachmittlung, interkulturelle Unterschiede im Krankheitsverständnis sowie religiös geprägte Behandlungssituationen erläutert.

Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Pneumologie, Zusatzbezeichnung “Internistische Intensivmedizin”

Chefarzt, Klinik für Pneumologie und Intensivmedizin

Sankt Georg Klinikum Leipzig

- Innere Medizin / Intensivmedizin / Infektiologie / Allgemeinmedizin

Infektionskrankheiten und Immunschwäche: Wie therapiere ich?

Infektionskrankheiten und Immunschwäche: Wie therapiere ich?

Infektionen bei immunsupprimierten Patient:innen stellen in der klinischen Praxis eine besondere Herausforderung dar. In diesem CME-Modul werden praxisrelevante Aspekte der Infektionsdiagnostik und -therapie bei immunsupprimierten Patient:innen vorgestellt – von der Differenzierung bakterieller und viraler Infekte bis hin zu aktuellen Therapieoptionen bei COVID-19, Influenza, RSV und Pneumokokkeninfektionen. Anhand von Kasuistiken, Leitlinienempfehlungen und praxisnahen Tipps erhalten Sie einen strukturierten Überblick für ein sicheres und leitliniengerechtes Management dieser Patientengruppe.

Praktischer Arzt

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Vitamin D, Vitamin-D-Mangel und Supplementation bei verschiedenen Erkrankungen - Ein Überblick

Vitamin D, Vitamin-D-Mangel und Supplementation bei verschiedenen Erkrankungen - Ein Überblick

Vitamin D hat neben der Beteiligung am Knochenstoffwechsel weitere wichtige Funktionen im Körper. Eine suboptimale oder mangelhafte Versorgung kann daher mit möglichen Folgen beispielsweise für die Knochengesundheit einhergehen. Darüber hinaus werden Zusammenhänge zwischen der Vitamin-D-Versorgung und chronischen Erkrankungen vermutet. Im Rahmen dieser Fortbildung erfahren Sie das Wichtigste zu Vitamin-D, Vitamin-D-Mangel und der Supplementation bei verschiedenen Erkrankungen wie z. B. Typ-2-Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Krebserkrankungen oder Depression. Neben allgemeinen Informationen zu Vitamin D und zum Vitamin-D-Status wie z. B. Referenzwerte und Zahlen in Deutschland erhalten Sie wertvolle Empfehlungen zur Verbesserung des Vitamin-D-Status über endogene Synthese und exogene Zufuhr z. B. über Nahrungsergänzungsmittel. Des Weiteren erfahren Sie das Wichtigste zu den Folgen von Vitamin-D-Mangel und wer davon vor allem betroffen ist. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zu Vitamin D auf den neuesten Stand zu bringen.

Chefarzt der Frauenklinik

Evangelisches Klinikum Weyertal

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin

Kontrazeption bei Patientinnen in Problemsituationen

Kontrazeption bei Patientinnen in Problemsituationen

In Deutschland werden überwiegend Kontrazeptionsmethoden auf Hormonbasis, insbesondere kombinierte orale Kontrazeptiva, angewendet. Insgesamt stehen sehr viele Methoden zur Kontrazeption zur Verfügung. In Problemsituationen ist eine besonders sorgfältige Erfassung der Risikofaktoren und der entsprechenden Lebensumstände notwendig. Anderseits ist zu beachten, dass gerade bei bestehenden Risikofaktoren eine sichere Verhütung notwendig ist, da eine unerwünschte Schwangerschaft bei diesen Patientinnen auch mit erhöhtem Risiko für weitere gesundheitliche Folgen einhergehen kann.