Aktuelle CME

Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.

Leiter Schwerpunkt Pneumologie

Medizinische Klinik 1 - Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie, Uniklinikum Erlangen

- Hämatologie und Onkologie / Pneumologie

Erstlinientherapie bei ALK-positivem NSCLC: Überblick und Umgang mit therapeutischen Optionen

Erstlinientherapie bei ALK-positivem NSCLC: Überblick und Umgang mit therapeutischen Optionen

Nicht-kleinzellige Lungenkarzinome (NSCLC) werden häufig erst in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert. Die Bedeutung von Immuntherapien und zielgerichteten Therapien in deren Behandlung leiten die Fortbildung ein. Anschließend konzentriert sich die Präsentation auf NSCLC mit aktivierenden ALK-Mutationen als Treibermutationen. Für diese stehen Tyrosinkinaseinhibitoren (TKI) zur Erstlinientherapie zur Verfügung. Neben Unterschieden der TKI verschiedener Generationen werden Therapiemanagement und Resistenzen besprochen. Die Darstellung von Fallbeispielen rundet die Fortbildung mit Blick auf die Praxis ab.

Fachärztin für

Ärztliche Direktorin, Klinik für Pneumologie, Department Medizin der Universität Universitätsklinikum Freiburg

- Pneumologie / Innere Medizin

Highlights vom ERS-Kongress - Fokus auf Asthma & COPD, ILD/IPF und Infektionen

Highlights vom ERS-Kongress - Fokus auf Asthma & COPD, ILD/IPF und Infektionen

Der Kongress der European Respiratory Society (ERS) gilt als das zentrale europäische Forum für aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und klinische Innovationen in der Pneumologie. Jedes Jahr werden dort neue Forschungsergebnisse vorgestellt, die die Behandlung von Atemwegserkrankungen entscheidend prägen. In dieser Fortbildung präsentieren vier führende Expertinnen und Experten eine pointierte Zusammenfassung der wichtigsten Themen und Trends des ERS-Kongresses 2025. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Asthma, COPD, interstitielle Lungenerkrankungen (ILD) und idiopathische Lungenfibrose (IPF) sowie respiratorische Infektionen. Teilnehmende erhalten einen kompakten Überblick über neue Studien, Therapieansätze und klinische Implikationen – praxisnah aufbereitet und direkt relevant für die tägliche Versorgung von Patientinnen und Patienten mit pulmonalen Erkrankungen.

Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Oberarzt HELIOS Klinikum Berlin Buch,

Arbeitsgruppenleiter: ECRC (Experimental and Clinical Research Center),

Charité, Campus Buch und Max-Delbrück-Centrum, Berlin

- Kardiologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin

Schwer einstellbare Hypertonie & Herzinsuffizienz: Von der Leitlinie in den Alltag

Schwer einstellbare Hypertonie & Herzinsuffizienz: Von der Leitlinie in den Alltag

Bluthochdruck und Herzinsuffizienz gehören zu den häufigsten kardiovaskulären Herausforderungen im Praxisalltag. In dieser CME beleuchten Prof. Ralf Dechend und Prof. Fabian Knebel die enge Verzahnung beider Erkrankungen anhand aktueller Leitlinien (ESC/ESH) und praxisnaher Fallbeispiele. Herr Prof. Dechend fokussiert sich im ersten Teil auf die schwer einstellbare Hypertonie mit leitliniengerechter Medikation sowie neuen Therapieansätzen. Im zweiten Teil beleuchtet Herr Prof. Knebel die Definition der Herzinsuffizienz über das gesamte Spektrum der EF, die pathophysiologischen Besonderheiten der HFpEF, Diagnostik sowie evidenzbasierte Therapieoptionen. Der Expertendialog liefert konkret umsetzbare Handlungsempfehlungen zur differenzialdiagnostischen Einordnung und sinnvoller Medikamentenkombinationen, verbindet Theorie und klinische Praxis und bietet wertvolle Orientierung für die tägliche Versorgung von Patienten mit kardiovaskulären Risikokonstellationen.

Ärztl. Leiter Sektion Phakomatosen, Leiter Neurofibromatose Ambulanz und Tagesklinik, Facharzt für Neurologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

- Neurologie / Kinder- und Jugendmedizin / Allgemeinmedizin / Neurochirurgie / Hämatologie und Onkologie

Therapiemanagement plexiformer Neurofibrome bei NF1

Therapiemanagement plexiformer Neurofibrome bei NF1

Neurofibromatose Typ 1 (NF1) ist eine autosomal-dominante neurokutane Erkrankung, die sich bereits im Kindesalter mit unterschiedlichen Symptomen präsentieren und zu einer Vielzahl von Komplikationen führen kann.

In dieser Fortbildung erhalten Sie fundiertes Wissen zum Erkennen charakteristischer Befunde der NF1 sowie einen Überblick über aktuelle Vorsorgeempfehlungen und Therapieoptionen. Sie erfahren, welche Maßnahmen in der Betreuung von NF1-Patienten besonders relevant sind und lernen, kutane Neurofibrome (cNF) von plexiformen Neurofibromen (PNF) zu unterscheiden. Anhand von Patientenfällen wird praxisnah dargestellt, welche Therapieoptionen für PNF derzeit zur Verfügung stehen und nach welchen Kriterien eine Therapieentscheidung getroffen werden kann.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin / Kinder- und Jugendmedizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Fetale Alkoholspektrumstörung - Die stille Last der Kinder

Fetale Alkoholspektrumstörung - Die stille Last der Kinder

Fetale Alkoholspektrumstörungen (FASD) zählen zu den häufigsten, aber oft unerkannten angeborenen Schädigungen. Bereits geringste Mengen Alkohol in der Schwangerschaft können das sich entwickelnde Gehirn des Ungeborenen dauerhaft schädigen. Kinder mit FASD zeigen vielfältige körperliche, kognitive und emotionale Beeinträchtigungen, die lebenslang bestehen bleiben. Der Beitrag beleuchtet die pathophysiologischen Grundlagen, typische klinische Merkmale und die aktuellen Leitlinienempfehlungen zur Diagnostik und Therapie. Auch die psychosozialen Herausforderungen in suchtbelasteten Familien werden thematisiert – von der Rolle verlässlicher Bezugspersonen bis zu den Belastungen von Kindern alkoholkranker Eltern.

Im Rahmen dieser Fortbildung lernen Sie die unterschiedlichen Erscheinungsformen von FASD sicher zu erkennen, typische Differenzialdiagnosen einzuordnen und frühzeitig interdisziplinäre Unterstützungsangebote einzuleiten. Sie erfahren, wie strukturierte, verhaltens- und entwicklungsorientierte Therapiekonzepte die Lebensqualität der betroffenen Kinder und Familien verbessern können. Zudem wird vermittelt, wie Prävention, Früherkennung und sensible Gesprächsführung zu einer besseren Versorgung und Stigmavermeidung beitragen.

Chefärztin

Medizinische Klinik VI - Altersmedizin im Klinikum Sindelfingen Böblingen

Zentrum für Alterstraumatologie (ZAT), Ambulante Geriatrische Rehabilitation (AGR), Geriatrische Institutsambulanz (GIA)

- Allgemeinmedizin / Geriatrie

Geriatrie und Polypharmazie - Die Alten sind es wert!

Geriatrie und Polypharmazie - Die Alten sind es wert!

Knapp die Hälfte aller verschreibungspflichtigen Arzneimittel werden an Patienten über 65 Jahre verschrieben. Dieser Anteil wird sich mit der demografischen Entwicklung weiter erhöhen. Physiologische Veränderungen im Alter und die häufig notwendige zeitgleiche Verschreibung von mehreren Wirkstoffen stellen den verordnenden Arzt vor große Herausforderungen.

Erfahren Sie in dieser Fortbildung mehr zur veränderten Pharmakokinetik und Pharmakodynamik im Alter. Zudem werden Strategien gegen Multimedikation vorgestellt.

Praktischer Arzt

- Allgemeinmedizin

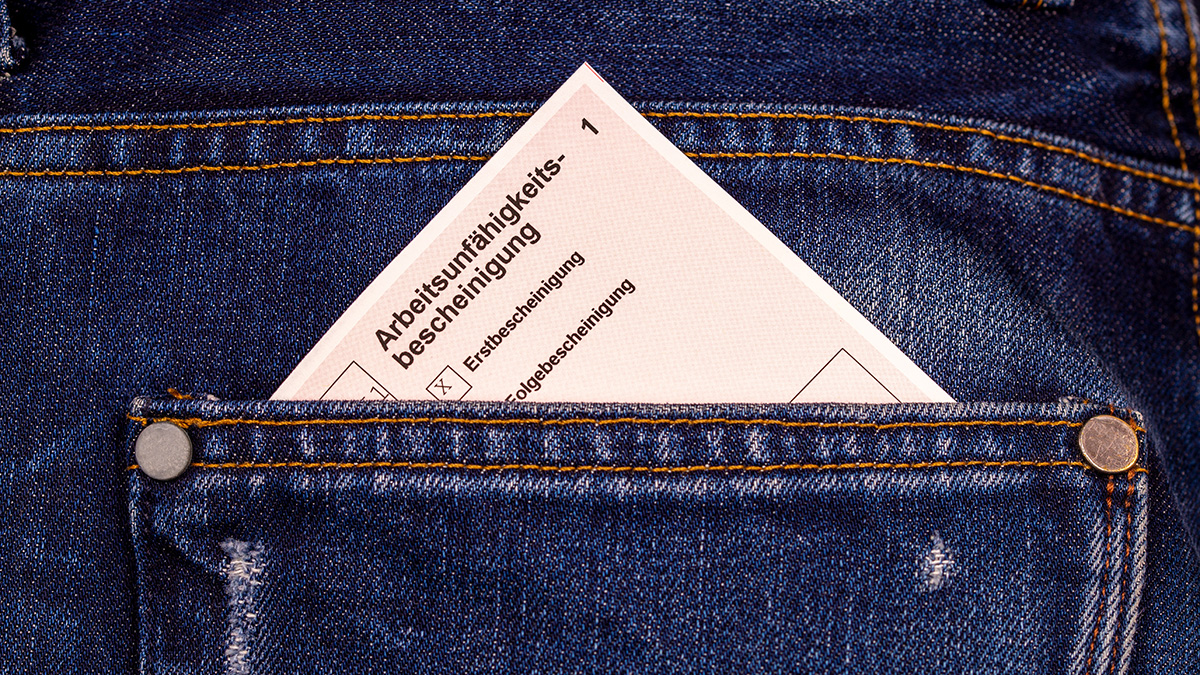

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU): Grundlagen und Fallstricke

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU): Grundlagen und Fallstricke

Psychische und körperliche Beschwerden, die zur Arbeitsunfähigkeit führen, gehören zum medizinischen Alltag – doch die korrekte Ausstellung einer AU-Bescheinigung ist alles andere als Routine. Diese zertifizierte CME-Fortbildung vermittelt praxisnah, wie Ärzte medizinisch fundierte und rechtlich belastbare Entscheidungen treffen, auch bei subjektiven Symptomen oder komplexen Fallkonstellationen. Die Teilnehmenden lernen, wie sie die AU-Richtlinie sicher anwenden, Fallstricke wie Gefälligkeitsatteste vermeiden und die digitale Übermittlung rechtssicher gestalten. Zudem wird vermittelt, wie berufsspezifische Anforderungen die AU-Einschätzung beeinflussen und wie Rückdatierungen oder Sonderfälle korrekt gehandhabt werden. Wer seine ärztliche Verantwortung bei der AU-Feststellung souverän wahrnehmen will, findet in dieser Fortbildung fundierte Orientierung und wertvolle Handlungsempfehlungen.

Arzt/Clinician Scientist Klinik für Innere Medizin IV - Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Campus Kiel

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

- Nephrologie / Chirurgie - Allgemeine Chirurgie

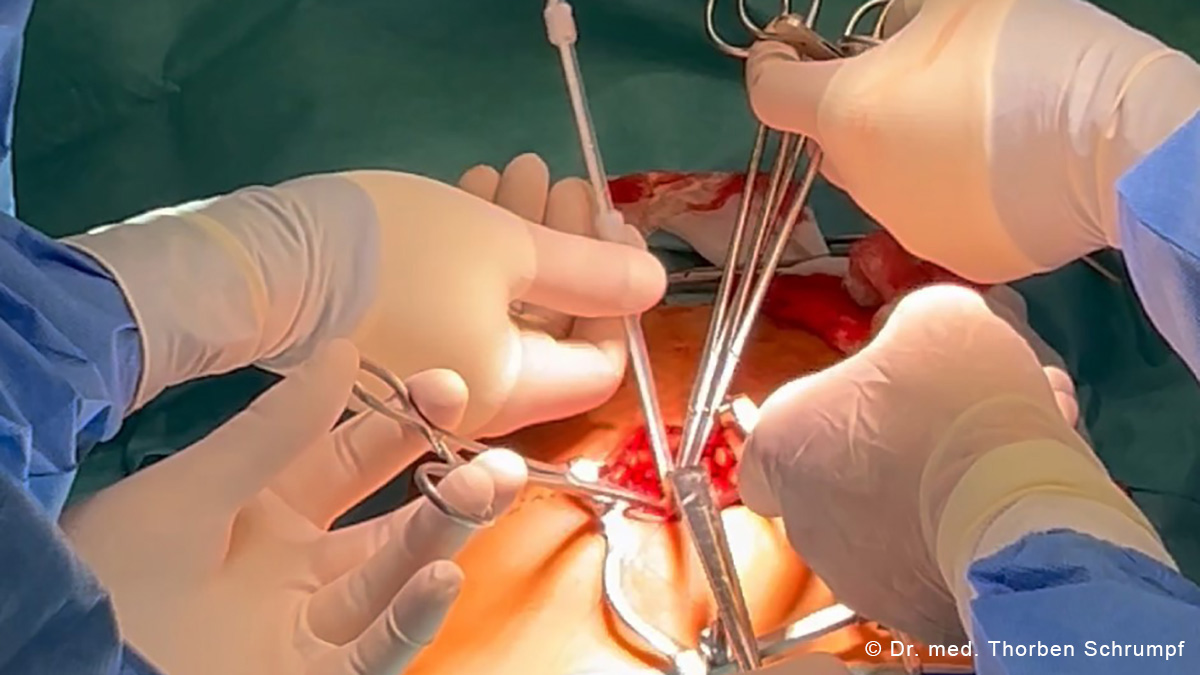

Anlage von Kathetern zur Peritonealdialyse

Anlage von Kathetern zur Peritonealdialyse

Die Peritonealdialyse (PD) stellt eine wertvolle Therapieoption für Patienten mit Nierenversagen dar und gewinnt angesichts des zunehmenden Mangels an personellen Ressourcen und der demographischen Entwicklung weiter an Bedeutung. Dennoch wird die PD derzeit verhältnismäßig wenig eingesetzt und nur wenige PD-Katheter in Deutschland implantiert. Erfahren Sie mehr zu den Gründen der Zurückhaltung und wie diese Hürden überwunden werden können.

In ihrem Vortrag vermitteln Ihnen Herr Dr. Kolbrink und Herr Dr. Schrumpf anschaulich das notwendige theoretische Wissen sowie die praktischen Fertigkeiten, um die PD-Katheteranlage erfolgreich vorzubereiten und durchzuführen. Dabei wird auf die Auswahl geeigneter Patienten ebenso wie die Bewältigung von möglichen Komplikationen eingegangen. Die Durchführung der minimalinvasiven Seldinger-Technik wird wie die chirurgischen Methoden, die Laparoskopie und die Mini-Laparotomie, detailliert anhand von Bild- und Videomaterial erläutert, einschließlich ihrer jeweiligen Indikationen, Vorteile und potenziellen Risiken.

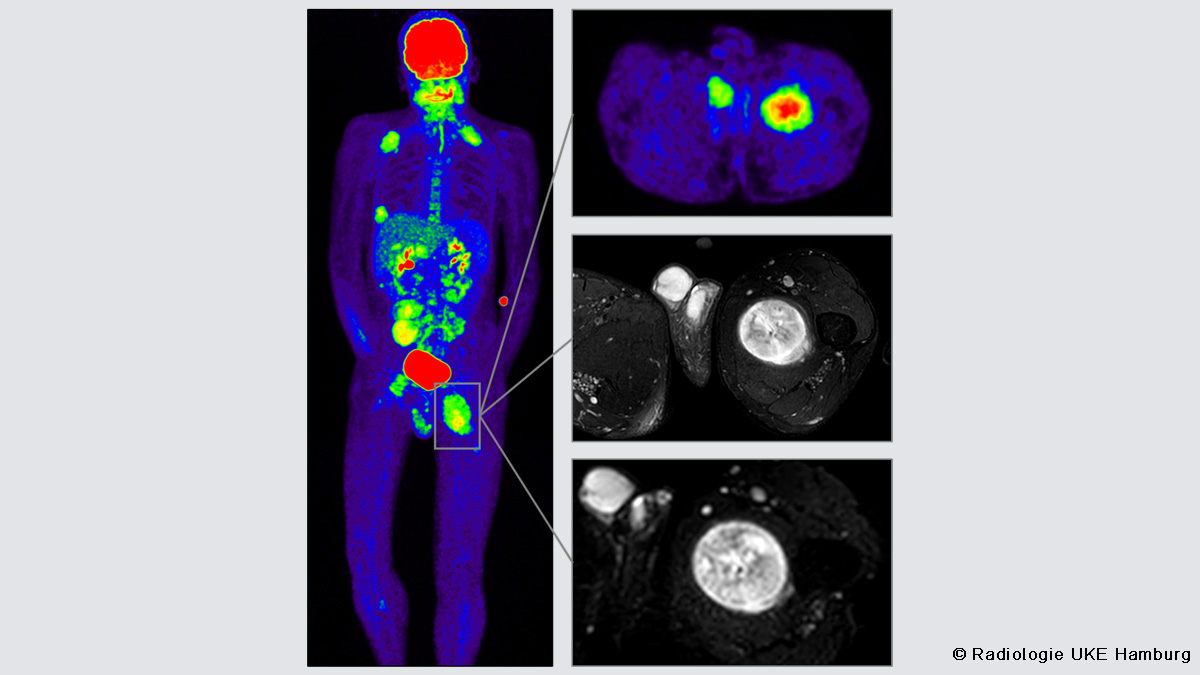

Leitender Oberarzt und Facharzt für Radiologie, Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

- Neurologie / Kinder- und Jugendmedizin / Radiologie / Nuklearmedizin / Hämatologie und Onkologie

Bildgebung der Neurofibromatose Typ-1 (NF1)

Bildgebung der Neurofibromatose Typ-1 (NF1)

Die Neurofibromatose Typ 1 (NF1) ist eine seltene genetische, klinisch heterogene Erkrankung. Ausprägung der Symptome und Schweregrad des Verlaufs können individuell sehr unterschiedlich ausfallen.

Fokus dieser Online-Fortbildung ist die Bildgebung der NF1. Die verschiedenen intra- und extrakraniellen Manifestationen der NF1 werden anhand von Fallbeispielen vorgestellt. Bildgebende Befunde bei Patient:innen mit NF1 verdeutlichen die Bedeutung von Magnetresonanztomographie (MRT) und Positronenemissionstomographie-Computertomographie (PET-CT) als diagnostische Werkzeuge. Vor- und Nachteile der bildgebenden Verfahren werden beschrieben und Empfehlungen zur NF1 assoziierten Bildgebung vorgetragen. Die Fortbildung endet mit einem Ausblick und einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.

Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie, physikalische Therapie, Intensivmedizin, Palliativmedizin, Schlafmedizin und Somnologie (DGSM), Leitender Arzt Altersmedizin am Alterstraumatologischen Zentrum (ATZ),

Universitätsklinikum Düsseldorf

- Innere Medizin / Allgemeinmedizin / Geriatrie

Schlafstörungen im Blick: Altersveränderungen verstehen – Stress erkennen und behandeln

Schlafstörungen im Blick: Altersveränderungen verstehen – Stress erkennen und behandeln

Schlafstörungen gehören zu den häufigsten, aber auch am meisten unterschätzten Beschwerden. Sie werden sowohl durch altersbedingte Veränderungen als auch durch Stress beeinflusst und haben erheblichen Einfluss auf Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität.

Prof. Helmut Frohnhofen zeigt in seinem Vortrag auf, wie sich Schlafarchitektur, Schlafdruck und circadiane Rhythmen im Lebenslauf verändern. Erfahren Sie, wie Schlafmangel langfristig kognitive Gesundheit und Demenzrisiko beeinflussen kann. Anschließend widmet sich Frau Dr. Carla Stenmanns den stressbedingten Schlafstörungen mit ihren neuroendokrinen und immunologischen Konsequenzen und stellt evidenzbasierte Therapieansätze vor: von Schlafhygiene und kognitiver Verhaltenstherapie über pflanzliche und pharmakologische Optionen bis hin zu individuellen Strategien bei älteren Patientinnen und Patienten. Mit dieser CME wird Schlaf als zentraler Präventionsfaktor und therapeutischer Hebel für ein gesundes Altern greifbar und zeigt welche Auswirkungen Schlafmangel auf Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität haben kann.

Institutsleitung / Direktorin, Institut für Pathologie,

Heinrich-Heine-Universität / Universitätsklinikum Düsseldorf

- Pathologie / Gastroenterologie / Innere Medizin

IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) - Ein Überblick zur pathologischen Diagnostik

IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) - Ein Überblick zur pathologischen Diagnostik

Die IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) ist eine immunologische Systemerkrankung, die sich am häufigsten im Pankreas, in den Gallenwegen und in den Speichel- und Tränendrüsen manifestiert. Die Diagnose basiert auf einer Integration von klinischen, radiologischen, serologischen und histopathologischen Kriterien. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Frau Prof. Esposito einen umfassenden Überblick über die pathologische Diagnostik der IgG4-RD. Nach einer Einführung zum Krankheitsbild samt Klinik, Manifestationen und Pathogenese wird dabei auf die histopathologischen Kriterien und die klinischen Aspekte der Autoimmunpankreatitis (AIP) Typ 1 und Typ 2 eingegangen. Anhand anschaulicher histologischer Bilder werden anschließend typische Befunde erläutert, ergänzt durch praxisnahe Hinweise zur Beurteilung von Biopsiematerial. Eine Checkliste zur Diagnose der AIP Typ 1 und Typ 2 rundet diese Fortbildung ab. Nutzen Sie diese, die Erkrankung IgG4-RD sicher zu erkennen und Fehldiagnosen insbesondere maligne Tumoren zu vermeiden.

Ärztin für Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizin & Sportmedizin

Diplom Sportwissenschaftlerin

- Allgemeinmedizin / Endokrinologie und Diabetologie / Innere Medizin / Kardiologie

Magnesiummangel im Praxisalltag: Von Muskelkrampf bis Stress

Magnesiummangel im Praxisalltag: Von Muskelkrampf bis Stress

Ein Magnesiummangel zählt zu den häufigeren, aber oft übersehenen Problemen in der allgemeinärztlichen Praxis. Patienten klagen nicht nur über Muskelkrämpfe – das wohl bekannteste Symptom. Die gesundheitlichen Folgen eines Mangels reichen deutlich weiter. Der Mineralstoff spielt eine zentrale Rolle bei Stressverarbeitung und Schlafqualität – Aspekte, die im Praxisalltag zunehmend an Bedeutung gewinnen. Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dem metabolischen Syndrom oder Osteoporose. Daher gilt es, einen Magnesiummangel frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln. Teilnehmende lernen, Magnesiummangel als mögliche Ursache vielfältiger Beschwerden zu erkennen, Risikogruppen gezielt zu identifizieren und die wichtigsten diagnostischen und therapeutischen Schritte umzusetzen.

Facharzt für Frauenheilkunde

Freising

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin

Kontrazeption in den verschiedenen Lebensphasen der Frau

Kontrazeption in den verschiedenen Lebensphasen der Frau

Im Rahmen dieser eCME beleuchtet Herr. Dr. med. Ludwig Baumgartner unterschiedliche Facetten der Kontrazeption mit Blick auf verschiedene Lebensphasen der Frau. Unter Bezugnahme von Studiendaten sowie von Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) werden folgende Aspekte bzw. Fragestellungen zu Kontrazeptiva und zum Verhütungsverhalten präsentiert und diskutiert: Wahl von Kontrazeptiva und zugrundeliegende Gründe, Informiertheit und verwendete Quellen, Kontrazeption beim Mann, unerwünschte Schwangerschaften, Wirksamkeit und Nebenwirkungen von Kontrazeptiva, Schwangerschaftsabbrüche, Kommunikation mit Gynäkologen.

Oberärztin CVK, Leiterin des Endometriosezentrum CHARITÉ, Universitätsmedizin Berlin

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Endometriose und Kinderwunsch: Aktuelle Forschung und therapeutische Strategien

Endometriose und Kinderwunsch: Aktuelle Forschung und therapeutische Strategien

Endometriose ist eine chronische Erkrankung, die mit Schmerzen und eingeschränkter Fertilität einhergeht. Frau Prof. Mechsner und Frau Dr. Mutz beleuchten in dieser CME eindrücklich, wie die unterschiedlichen Endometriose-Entitäten die Fruchtbarkeit beeinflussen, das Risiko für Schwangerschaftskomplikationen erhöhen und welche diagnostischen sowie therapeutischen Strategien aktuell zur Verfügung stehen.

Ärztinnen und Ärzte erfahren, welche pathophysiologischen Mechanismen die Fertilität beeinträchtigen, wann fertilitätserhaltende Maßnahmen sinnvoll sind und welche reproduktionsmedizinischen Optionen für unterschiedliche Patientinnen in Frage kommen.

Ressortleiter Abrechnung, Medizin und Sonderproduktionen, ARZT & WIRTSCHAFT

- Allgemeinmedizin

Patientendaten - richtig handeln und schützen

Patientendaten - richtig handeln und schützen

Gesundheitsdaten von Patienten sind hochsensible Daten. Sie müssen sorgfältig vor dem Zugriff Fremder geschützt werden. Es muss nicht der groß angelegte Hackerangriff sein, der Informationen in falsche Hände geraten lässt. Auch im Praxisalltag können Datenschutzverstöße geschehen, etwa durch herumliegende Akten, freien Blick auf Bildschirme oder laute Gespräche am Empfang.

In dieser Fortbildung lernen Sie, auf welchen gesetzlichen Grundlagen der Datenschutz fußt, welche Daten geschützt werden müssen, wann sie gelöscht werden dürfen und welche Strafen bei Datenpannen drohen. Darüber hinaus beschäftigt sich die eCME schwerpunktmäßig mit Präventionsmaßnahmen, die Sie im Praxisalltag leicht umsetzen können. Angefangen von der Wahrung der Diskretion in der Arztpraxis, einfachen Verhaltensregeln im Kontakt mit Patienten und beim Austausch von Informationen untereinander bis hin zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden für die perfiden Methoden der Hacker.

Oberarzt, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,

Schwerpunkt Kinder-Hämatologie und -Onkologie,

Klinik für Kinder-Onkologie, -Hämatologie und Klinische Immunologie,

Universitätsklinikum Düsseldorf

- Kinder- und Jugendmedizin / Hämatologie und Onkologie

Akute lymphatische Leukämie (ALL) in der Pädiatrie - Ein Überblick

Akute lymphatische Leukämie (ALL) in der Pädiatrie - Ein Überblick

Die akute lymphatische Leukämie (ALL) ist die häufigste maligne Erkrankung im Kindesalter. Die Patienten fallen durch Blutbildveränderungen und meist unspezifische Begleitsymptome auf. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Herr PD Dr. Babor einen praxisrelevanten Überblick über die ALL samt Epidemiologie, Pathogenese, Ursachen und klinische Präsentation. Darüber hinaus wird die Diagnostik praxisnah beleuchtet inklusive aktueller Klassifikation und der dazugehörigen differenzierten Risikoeinschätzung. Abgerundet wird diese Fortbildung durch die Therapieoptionen samt Behandlungsgrundsätzen wie Chemotherapie sowie neue Ansätze wie Immuntherapien und CAR-T-Zellen. Diese Fortbildung bietet Ihnen nicht nur einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der ALL in der Pädiatrie, sondern liefert auch praxisrelevante Impulse für die frühzeitige Diagnose und Behandlung dieser Erkrankung. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zu ALL aufzufrischen.

Ärztlicher Direktor und Chefarzt im Fachbereich Pneumologie der Lungenfachklinik VAMED (Hagen-Ambrock)

Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Allergologie, Schlafmedizin

- Pneumologie / Neurologie / Psychiatrie und Psychotherapie / Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Allgemeinmedizin

Schlafapnoe-Endotypen und ihre Bedeutung für die klinische Praxis

Schlafapnoe-Endotypen und ihre Bedeutung für die klinische Praxis

Obstruktive Schlafapnoe (OSA) ist eine komplexe, multifaktorielle Erkrankung, deren pathophysiologische Ursachen sich individuell stark unterscheiden. Die Fortbildung beleuchtet die klinische Relevanz von OSA-Endotypen und zeigt, wie deren differenzierte Erfassung neue Wege für eine personalisierte Diagnostik und Therapie eröffnet. Teilnehmende lernen, wie sich anatomische und nicht-anatomische Merkmale zuverlässig und praxisnah bestimmen lassen, wie diese die Therapieentscheidung beeinflussen und welche Rolle Endotypen bei der Vorhersage des Therapieerfolgs spielen. Zudem wird vermittelt, wie sich Endotypen gezielt modifizieren lassen und welche Auswirkungen dies auf patientenzentrierte Outcomes hat.

Leitende Ärztin und Stv. Chefärztin Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Endokrinologie und Diabetologie / Allgemeinmedizin

Menopausen-Management: Basiswissen für eine optimierte Patientinnenberatung

Menopausen-Management: Basiswissen für eine optimierte Patientinnenberatung

Menopausale Beschwerden wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und Libidoverlust beeinträchtigen die Lebensqualität vieler Frauen erheblich – und sind häufig Anlass für eine (frauen)ärztliche Konsultation.

Diese Fortbildung beleuchtet aktuelle Erkenntnisse zur individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung einer Hormonersatztherapie oder einer nicht-hormonellen pharmakologischen Therapie in der Peri- und Postmenopause. Teilnehmende lernen, wie sie das Beratungsgespräch systematisch zeiteffektiv und dennoch patientinnenorientiert führen, Patientinnen evidenzbasiert beraten und dabei u.a. auch Risikofaktoren sowie den Einfluss von Lebensstilfaktoren sowie die Patientinnenpräferenz in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen.

Die Fortbildung vermittelt praxisrelevantes Wissen zur Indikationsstellung, Verlaufskontrolle und Kommunikation im (frauen-)ärztlichen Alltag.