Aktuelle CME

Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.

Leiter des Universitären Kinderwunschzentrums Kiel, Fachbereichsleitung gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Wirkung und Funktion von Progesteron in der Schwangerschaft

Wirkung und Funktion von Progesteron in der Schwangerschaft

Progesteron ist der hormonelle Dreh- und Angelpunkt für die Entstehung und den Erhalt einer Schwangerschaft. Damit eine Frau schwanger werden kann und auch schwanger bleibt, muss das Hormon ausreichend lange in einer genügend hohen Konzentration vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, ist die Schwangerschaft gefährdet, es drohen Früh- oder Fehlgeburt. Pro Jahr gibt es beispielsweise ca. 60.000 Frühgeburten allein in Deutschland. Das Thema Früh- und Fehlgeburt ist also allgegenwärtig.

In dieser Fortbildung präsentiert Herr PD Dr. med. Sören von Otte, Leiter des universitären Kinderwunschzentrums in Kiel, wichtiges Hintergrundwissen zu Funktion und Wirkung von Progesteron im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft. Zudem werden die aktuellen Leitlinien zu Frühgeburtsprophylaxe und Abortprophylaxe vorgestellt.

Facharzt für Anästhesie, Notarzt gem. Rett.Ges.d.Länder,

Praxis für ambulante und belegärztliche Anästhesie, München

- Anästhesiologie / Kinder- und Jugendmedizin / Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Sedierungskonzepte in der Kinderzahnmedizin: Grundlagen und klinische Umsetzung

Sedierungskonzepte in der Kinderzahnmedizin: Grundlagen und klinische Umsetzung

Akute und chronische Zahnerkrankungen im Kindesalter können mit Angst, Stress und einer ausgeprägten Schmerzwahrnehmung verbunden sein und den Behandler vor besondere Herausforderungen stellen. Diese Fortbildung beleuchtet fundiert, wie sich Sedierungskonzepte in der Kinderzahnmedizin sicher und situationsgerecht einsetzen lassen, um sowohl die Behandlungsqualität als auch die Patientensicherheit nachhaltig zu gewährleisten. Im Fokus stehen dabei die Besonderheiten im Kindesalter, die Grundlagen der Sedierung, Indikationen und Kontraindikationen zu dieser sowie die klinische Entscheidungsfindung zwischen verschiedenen Sedierungsoptionen. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Informationen zu den Anforderungen an Aufklärung, Monitoring und Nachsorge sowie zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Ergänzt wird dies durch praxisnahe Fallbeispiele, die typische Entscheidungssituationen aus dem Alltag veranschaulichen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zu Sedierungskonzepten zu vertiefen und Ihre Patienten auch in herausfordernden Situationen sicher und professionell zu versorgen.

Klinik für Gastroenterologie, Charité Universitätsmedizin Berlin

- Allgemeinmedizin / Gastroenterologie / Naturheilverfahren

Zöliakie - verkanntes Problem mit hoher Dunkelziffer

Zöliakie - verkanntes Problem mit hoher Dunkelziffer

Zöliakie – eine genetisch determinierte, chronisch entzündliche Enteropathie - gehört mit einer Prävalenz von 0,3-1 % zu den am häufigsten genetisch auftretenden Erkrankung der Bevölkerung und kann durch Glutene ausgelöst werden.

Die Pathogenese der Zöliakie beinhaltet dabei ein komplexes Zusammenspiel zwischen exogenen Einflüssen, genetischen und immunologischen Faktoren. Die Symptomatik kann sich abgesehen von der gastrointestinalen Manifestation auch extraintestinal und mit allgemeinen Symptomen äußern. Zudem ist die Zöliakie mit Autoimmunerkrankungen assoziiert.

Funktionsoberarzt und leitender klinischer Wissenschaflter

Innere Medizin V – Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie I Sektion Multiples Myelom

German-speaking Myeloma Multicenter Group (GMMG)

Universitätsklinikum Heidelberg

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

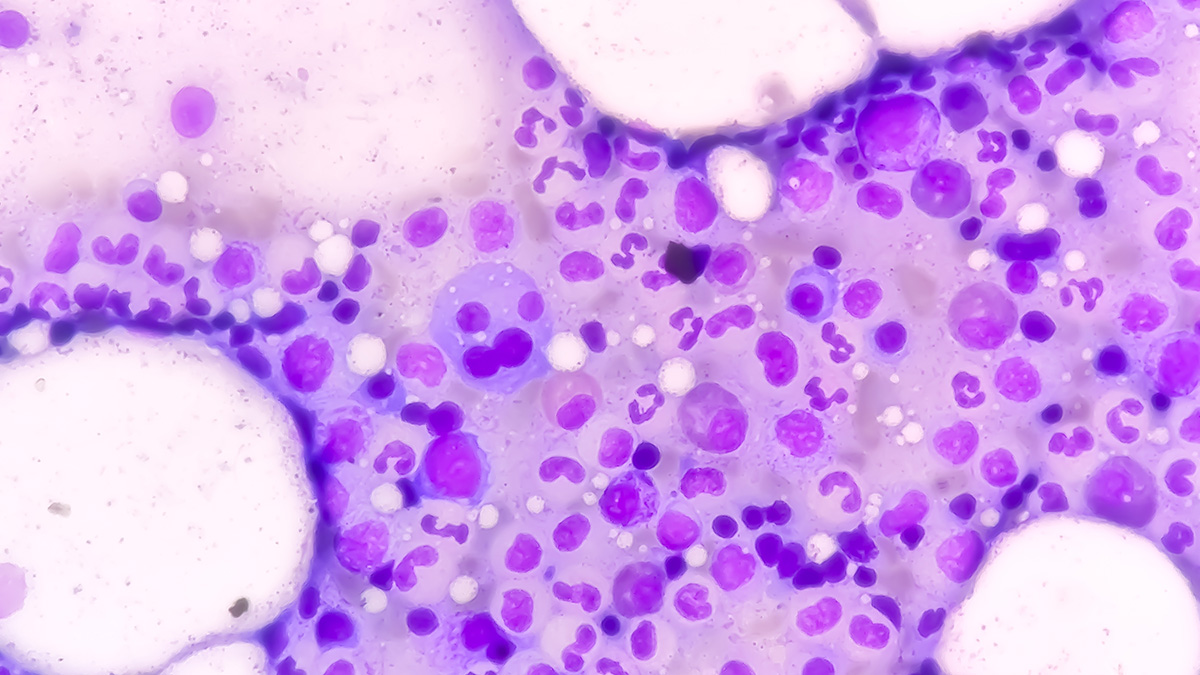

Smoldering Myelom – Richtig erkennen, kontrollieren und behandeln

Smoldering Myelom – Richtig erkennen, kontrollieren und behandeln

Das Smoldering Myelom ist ein biologisch heterogenes Krankheitsbild an der Schnittstelle zwischen monoklonaler Gammopathie und dem behandlungsbedürftigen Multiplen Myelom. Es erfordert eine besonders sorgfältige diagnostische und prognostische Einordnung. In dieser Fortbildung erläutern Frau Dr. Brioli und Prof. Dr. Mai praxisnah die pathophysiologischen Grundlagen, die moderne Risikostratifizierung sowie die aktuellen Konzepte zur Verlaufsbeobachtung und Therapiestrategie beim Smoldering Myelom. Anhand klinischer Kriterien, bildgebender Verfahren und biologischer Marker wird aufgezeigt, wie Hoch- und Niedrigrisikopatienten sicher identifiziert und Über- bzw. Untertherapien vermieden werden können. Dabei werden aktuelle Studiendaten und Leitlinienempfehlungen kritisch eingeordnet und auf ihre Relevanz für den klinischen Alltag bewertet. Am Ende der Fortbildung diskutieren die beiden Referierenden gemeinsam typische Entscheidungssituationen, unterschiedliche klinische Perspektiven und bestehende Graubereiche, mit denen Sie in der Praxis konfrontiert sind.

Leiter Klinische Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe

Universitätsklinikum Wiener Neustadt

- Chirurgie - Allgemeine Chirurgie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Langzeitfolgen nach Kaiserschnitt: Adhäsionsmanagement und klinische Herausforderungen

Langzeitfolgen nach Kaiserschnitt: Adhäsionsmanagement und klinische Herausforderungen

Kaiserschnitte machen in den deutschsprachigen Ländern rund ein Drittel aller Geburten aus – mit weiter steigender Tendenz. Neben den kurzfristigen Risiken rücken zunehmend die Langzeitfolgen wie Adhäsionen, Re-Operationsrisiken und fertilitätsrelevante Komplikationen in den Fokus. In seinem Vortrag beleuchtet Herr Prof. Balogh die Pathophysiologie postoperativer Verwachsungen nach Sectio caesarea, deren klinische Konsequenzen sowie aktuelle Strategien zur Prävention und Therapie. Der Fokus liegt auf der praktischen Einordnung der Evidenz und der Frage, welchen Stellenwert ein konsequentes Adhäsionsmanagement für die Patientinnen langfristig hat.

Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie, Ärztlicher Direktor und Medizinischer Geschäftsführer Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik Ulm gemeinnützige GmbH

Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik Ulm (IKT)

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) - neue Therapien, neue Chancen, neue Herausforderungen

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) - neue Therapien, neue Chancen, neue Herausforderungen

Die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) ist eine seltene, aber potenziell lebensbedrohliche Erkrankung des blutbildenden Systems, die durch hämolytische Anämie, Thrombophilie und Panzytopenie gekennzeichnet ist. Sie kann sich klinisch sehr unterschiedlich zeigen und erfordert diagnostische Abklärung sowie spezifisches Management.

Diese Fortbildung beschreibt Krankheitsbild, Symptome sowie Pathogenese der PNH und verdeutlicht, wann an eine PNH gedacht werden sollte und welche Diagnostik durchzuführen ist. Aktuelle und neue Behandlungsoptionen der PNH werden vorgestellt und das Auftreten möglicher Komplikationen, wie Durchbruchhämolysen (DBH), veranschaulicht. Einsatzmöglichkeiten der terminalen Komplementinhibitoren (C5-Inhibitoren) sowie neuer Komplementinhibitoren, die im proximalen Teil des Komplementsystems eingreifen, werden dabei näher beleuchtet. Ziel ist es, für die individuelle Krankheitssituation des Patienten die bestmögliche Therapieoption zu finden.

F.E.B.U., Leitender Oberarzt der Klinik für Urologie, Leiter des Uroonkologischen Zentrums, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

- Urologie / Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Urothelkarzinom: Leitliniengerechte Therapie und Praxis

Urothelkarzinom: Leitliniengerechte Therapie und Praxis

Das Harnblasenkarzinom tritt in Deutschland mit jährlich etwa 30.000 Neuerkrankungen auf; 90 % davon sind Urothelkarzinome. Diese Fortbildung gibt einen Überblick über die aktuelle Praxis und Therapie insbesondere metastasierter Urothelkarzinome (mUC), für die ein neuer Therapiestandard aus einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) und einem Checkpoint-Inhibitor (CPI) in den Leitlinien festgeschrieben wurde.

Nach einer Einführung in die Grundlagen des Urothelkarzinoms werden Versorgungsrealität und aktuelle Behandlungsoptionen dargestellt. Dabei werden im Wesentlichen aktuelle Studienergebnisse zum metastasierten Urothelkarzinom besprochen und anhand eines Patientenfalls im Dialog der Referenten Therapieauswahl und Nebenwirkungen diskutiert. Frau Prof. von Amsberg und Herr Prof. Niegisch ordnen die Inhalte anschaulich und praxisnah ein.

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Direktor Klinik für Geburtsmedizin,

Universitätsklinikum Leipzig

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin

Hypertensive Komplikationen - Risiko über die Geburt hinaus

Hypertensive Komplikationen - Risiko über die Geburt hinaus

Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen gehören zu den häufigsten und klinisch relevantesten Komplikationen in der Geburtshilfe. Diese Fortbildung vermittelt, warum insbesondere die Präeklampsie weit mehr ist als ein vorübergehendes Schwangerschaftsproblem: Sie ist Ausdruck einer plazentaren Systemerkrankung mit erheblichem maternalen und fetalen Risiko. Im Mittelpunkt stehen die sichere Abgrenzung von Gestationshypertonie und Präeklampsie, moderne diagnostische Konzepte inklusive angiogener Biomarker sowie aktuelle Leitlinienaspekte zur Blutdruckführung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der oft unterschätzten Langzeitperspektive: Präeklampsie ist ein starker Marker für ein dauerhaft erhöhtes kardiovaskuläres Risiko der Mutter und macht strukturierte Nachsorge medizinisch notwendig. Nutzen Sie diese Fortbildung, um hypertensive Komplikationen leitliniengerecht zu diagnostizieren, klinisch sicher zu steuern und Patientinnen langfristig fundiert zu beraten.

Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie u. Internistische Onkologie, Hämostaseologie und Palliativmedizin;

Senior Consultant

Ludwig-Maximilians Universität (LMU);

Ärztlicher Direktor und Gesellschafter

Interdisziplinäres Onkologisches Zentrum (IOZ), München

- Hämatologie und Onkologie

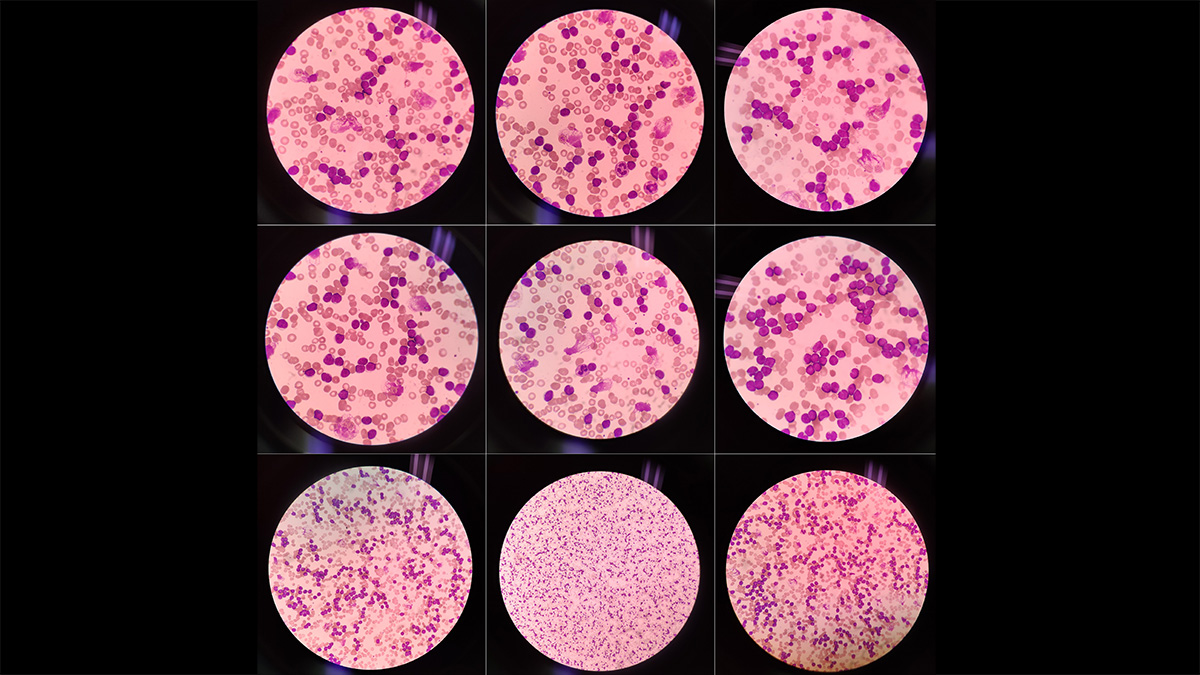

CLL – Aktuelle Empfehlungen: Was ist neu in den Leitlinien?

CLL – Aktuelle Empfehlungen: Was ist neu in den Leitlinien?

Die chronische lymphatische Leukämie ist die häufigste Leukämieform des Erwachsenenalters und zeichnet sich durch einen sehr heterogenen Krankheitsverlauf sowie einen dynamischen therapeutischen Wandel aus. In dieser eCME-Fortbildung gibt Herr Prof. Wendtner, einer der führenden Experten auf diesem Gebiet, einen fundierten und praxisnahen Überblick über die aktuelle Diagnostik und Therapie der Erkrankung. Im Mittelpunkt stehen leitliniengerechte Therapieentscheidungen in der Erstlinie, der rationale Umgang mit Rezidiven sowie die Bedeutung biologischer und prognostischer Risikofaktoren für die individuelle Therapiestrategie. Anhand aktueller Studiendaten werden moderne Behandlungsansätze eingeordnet und deren Stellenwert für den klinischen Alltag kritisch diskutiert. Die Fortbildung vermittelt ein vertieftes Verständnis für die strukturierte Entscheidungsfindung bei der CLL und unterstützt Sie dabei, komplexe Therapiesituationen sicher und evidenzbasiert zu meistern. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen und von der langjährigen klinischen Erfahrung von Prof. Wendtner zu profitieren.

Facharzt für Hals- Nasen- Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Zusatzbezeichnungen spezielle HNO-Chirurgie, Allergologie und plastische Operationen, Ärztlicher Direktor BEGUMED Ulm GmbH, Klinischer Direktor der Klinik und Poliklinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie am Bundeswehrkrankenhaus Ulm

- Allgemeinmedizin / Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Geriatrie / Psychiatrie und Psychotherapie

Tinnitus – Diagnostik und Therapie aus HNO-Sicht

Tinnitus – Diagnostik und Therapie aus HNO-Sicht

Tinnitus ist weit mehr als ein „Störgeräusch“: Für viele Patientinnen und Patienten bedeutet er eine erhebliche Belastung und stellt Ärztinnen und Ärzte im klinischen und ambulanten Alltag regelmäßig vor diagnostische und therapeutische Herausforderungen.

In dieser CME-Fortbildung zeigt Ihnen Prof. Dr. med. Dr. h.c. Matthias Tisch, Ärztlicher Direktor HNO-Klinik Bundeswehrkrankenhaus Ulm und BEGUMED Ulm GmbH, wie Sie Tinnitus-Subtypen sicher differenzieren, Warnzeichen (Red Flags) zuverlässig erkennen und eine strukturierte, zielgerichtete Diagnostik einleiten. Sie erhalten einen praxisnahen Überblick über evidenzbasierte Behandlungsoptionen und lernen, diese situationsgerecht und individuell auszuwählen – unter besonderer Berücksichtigung relevanter Komorbiditäten gemäß aktueller Leitlinien.

Profitieren Sie von klaren Entscheidungswegen, klinisch bewährten Strategien und konkreten Expertentipps für Ihre tägliche Praxis.

Chefärztin der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin, Leiterin Onkologisches Zentrum, Leiterin Zentrum für Innere Medizin 1, Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Palliativmedizin / Gastroenterologie

Supportivtherapie bei metastasierten Tumoren des Magens: Aktuelle Leitlinien und praxisorientierte Empfehlungen

Supportivtherapie bei metastasierten Tumoren des Magens: Aktuelle Leitlinien und praxisorientierte Empfehlungen

Tumorerkrankungen wie das Magenkarzinom sind im fortgeschrittenen und metastasierten Stadium häufig mit hoher Symptomlast und einem ausgeprägten supportivtherapeutischen Bedarf verbunden. Diese Fortbildung stellt die onkologische Supportivtherapie bei fortgeschrittener Tumorerkrankung in den Fokus und verknüpft aktuelle leitlinienbasierte Empfehlungen mit praxisnahen klinischen Entscheidungssituationen. Adressiert werden typische therapieassoziierte Komplikationen wie Übelkeit, Erbrechen, Kachexie, Diarrhoe, Polyneuropathie, Fatigue und Immuntoxizitäten sowie die leitliniengerechte Umsetzung supportiver Maßnahmen im klinischen Alltag. Der Einsatz hoch emetogener Therapien unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen, antiemetischen Prophylaxe.

Praktischer Arzt

- Allgemeinmedizin

Halsschmerzen in der Hausarztpraxis - Empfehlungen der DEGAM-Leitlinie

Halsschmerzen in der Hausarztpraxis - Empfehlungen der DEGAM-Leitlinie

Halsschmerzen sind häufige Beschwerden in der hausärztlichen Praxis, für die sowohl infektiologische als auch nicht-infektiologische Ursachen infrage kommen. Im Rahmen dieser Fortbildung werden diese ausführlich besprochen und Sie erhalten praxisnahes Wissen zum diagnostischen Vorgehen einschließlich der Anwendung klinischer Scores (Centor-Score, McIsaac-Score, FeverPAIN-Score) und der Identifikation gefährlicher Verläufe. Darüber hinaus wird das therapeutische Vorgehen inklusive nicht-medikamentöser Maßnahmen, symptomatischer Therapien sowie Behandlung mit Antibiotika diskutiert samt wertvollen Informationen zur allgemeinen Aufklärung und individueller Risikostratifizierung. Statements und Empfehlungen der aktuellen DEGAM-Leitlinie runden diese Fortbildung ab. Ziel ist es, eine fundierte Handlungssicherheit für den Praxisalltag zu geben, damit eine effektive, patientenzentrierte Versorgung gewährleistet werden kann.

Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie

Leitung IKF Pneumologie Mainz

- Pneumologie / Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Prävention und Remission in der Asthmatherapie: Wie sieht das zukünftige Therapiemanagement aus?

Prävention und Remission in der Asthmatherapie: Wie sieht das zukünftige Therapiemanagement aus?

Diese Online-CME widmet sich dem zeitgemäßen Management des mittelschweren bis schweren Asthmas. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Konzepte der Asthmakontrolle, die Bedeutung von Exazerbationen sowie der gezielte Einsatz von Biomarkern wie FeNO, Eosinophilen und IgE zur individuellen Therapieplanung. Anhand klinischer Daten wird aufgezeigt, wie sich Krankheitslast reduzieren, orale Kortikosteroide vermeiden und langfristige Therapieziele bis hin zur klinischen Remission erreichen lassen. Die Fortbildung vermittelt praxisrelevante Impulse für eine personalisierte und zukunftsorientierte Asthmatherapie.

Facharzt für Urologie, Zusatzbezeichnung: Andrologie, medikamentöse Tumortherapie, Sexualmedizin

Sektionsleiter des Bereichs Andrologie und Oberarzt an der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urogynäkologie am Krankenhaus Maria-Hilf der Alexianer Krefeld GmbH, Fellow of the European Board of Urology (F.E.B.U.), Fellow of European Committee on Sexual Medicine (F.E.C.S.M.)

- Innere Medizin / Urologie / Endokrinologie und Diabetologie

Testosteronmangel und Prostatakarzinom – Was gilt es bei der Therapie zu beachten?

Testosteronmangel und Prostatakarzinom – Was gilt es bei der Therapie zu beachten?

Das Thema „Testosteronmangel und Prostatakarzinom“ ist auch heute noch umstritten. Bei fortgeschrittenen Prostatakarzinomen (PCa) kann ein Androgenentzug das Wachstum von PCa-Zellen hemmen. Deshalb nahm man ursprünglich im Umkehrschluss an, dass exogen zugeführtes Testosteron die Entwicklung eines PCa fördern würde. Zahlreiche Studien legen allerdings nahe, dass dies ein Mythos ist.

Können Männer nach einer erfolgreichen PCa-Behandlung eine Testosterontherapie erhalten, wenn sie einen symptomatischen Testosteronmangel haben? Was ist mit hypogonadalen PCa-Patienten unter Active Surveillance?

Herr Dr. Christian Leiber-Caspers stellt Ihnen in dieser Fortbildung die aktuelle Datenlage zum Thema „Testosteron und PCa“ sowie entsprechende Leitlinienempfehlungen vor. Zudem erläutert er praxisnah, wie Sie bestmöglich betroffene Patienten behandeln können.

Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie / Hepatologie,

Privatpraxis für Gastroenterologie, Senior Consultant für das Centrum Gastroenterologie Bethanien am Bethanien Krankenhaus Frankfurt

- Gastroenterologie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Globaler Konsensus zur Behandlung von CED in der Schwangerschaft

Globaler Konsensus zur Behandlung von CED in der Schwangerschaft

Diese eCME vermittelt einen evidenzbasierten Überblick zum Management chronisch entzündlicher Darmerkrankungen während Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Im Fokus stehen Krankheitsaktivität, risikoadaptierte Therapieentscheidungen sowie diagnostische und geburtshilfliche Besonderheiten auf Basis aktueller internationaler Konsensus-Empfehlungen. Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzten Sicherheit in der interdisziplinären Betreuung betroffener Patientinnen zu geben.

Oberarzt Klinik I für Innere Medizin, Leiter Schwerpunkt Mantelzelllymphome; Universitätsklinikum Köln

Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie

Max Planck Forschungsgruppenleiter, Max Planck Institut für Biologie des Alterns, Köln

- Hämatologie und Onkologie

Mantelzelllymphom (MCL) - Basiswissen

Mantelzelllymphom (MCL) - Basiswissen

Das Mantelzelllymphom (MCL) ist eine seltene, aber klinisch bedeutende Form der Non-Hodgkin-Lymphome. Diese maligne Erkrankung des lymphatischen Systems ist bekannt für ihre aggressive Natur und das breite Spektrum klinischer Präsentationen.

Diese eCME soll Sie in die Grundlagen und Besonderheiten dieses Krankheitsbildes einführen. Sie erhalten zunächst einen Einblick in die Unterscheidung der MCL-Grundformen und insbesondere ihre vielfältigen Manifestationen, welche im klinischen Alltag diagnostisch eine Herausforderung darstellen. Neben etablierten Faktoren sowie Scores zur Risikobeurteilung werden Ihnen des Weiteren verschiedene diagnostische Maßnahmen vorgestellt. Empfehlungen für eine zielgerichtete Therapie runden diese Fortbildung ab.

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Universitätsprofessor für Pränatale Medizin

Leitung Pränatale Medizin, Universitätsklinikum Tübingen

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Zervixmessung zur Prädiktion der Frühgeburt – Tipps, Tricks und Fallstricke

Zervixmessung zur Prädiktion der Frühgeburt – Tipps, Tricks und Fallstricke

Die Frühgeburt ist eine der häufigsten Ursachen neonataler Morbidität und Mortalität. Die sonographische Messung der Zervixlänge stellt ein zentrales Instrument zur Einschätzung des Frühgeburtsrisikos dar, erfordert jedoch ein präzises und standardisiertes Vorgehen. Prof. Karl-Oliver Kagan hat diese Messmethode maßgeblich wissenschaftlich geprägt und 2015 Kriterien definiert, die heute fester Bestandteil der Leitlinie zur Prävention der Frühgeburt sind.

In dieser neu aufgelegten, inhaltlich erweiterten CME-Fortbildung vermittelt er praxisnah die korrekte Durchführung der transvaginalen Zervixlängenmessung und typische Fehlerquellen. Darüber hinaus werden relevante Zusatzbefunde wie Trichterbildung, Sludge oder Amnionseparation sowie die Interpretation der Zervixlänge bei asymptomatischen und symptomatischen Patientinnen, auch nach Cerclage oder Pessareinlage, eingeordnet. Vertiefen Sie Ihr Wissen, um die Zervixsonographie sicher, leitliniengerecht und klinisch sinnvoll in der Prädiktion der Frühgeburt einzusetzen.

Facharzt für Anästhesie

Schmerztherapiezentrum Villingen-Schwenningen

- Allgemeinmedizin / Anästhesiologie / Palliativmedizin

Schmerzpatienten im Praxisalltag - aktuelle Empfehlungen

Schmerzpatienten im Praxisalltag - aktuelle Empfehlungen

Chronische Schmerzen erzeugen einen hohen Leidensdruck. Eine sorgfältige Diagnostik und effiziente Behandlung ist daher besonders wichtig, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Unterschieden wird zwischen Tumorschmerzen und nicht-tumorbedingten Schmerzen.

Diese Fortbildung diskutiert die Behandlung von chronischen Schmerzen und die zur Verfügung stehenden Arzneimittelgruppen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Einsatz von Opioiden und Co-Analgetika.