CME Archiv

Oberarzt, Arzt für Nuklearmedizin, FEBNM

Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin

Uniklinik Köln

- Innere Medizin / Nuklearmedizin / Pathologie / Hämatologie und Onkologie

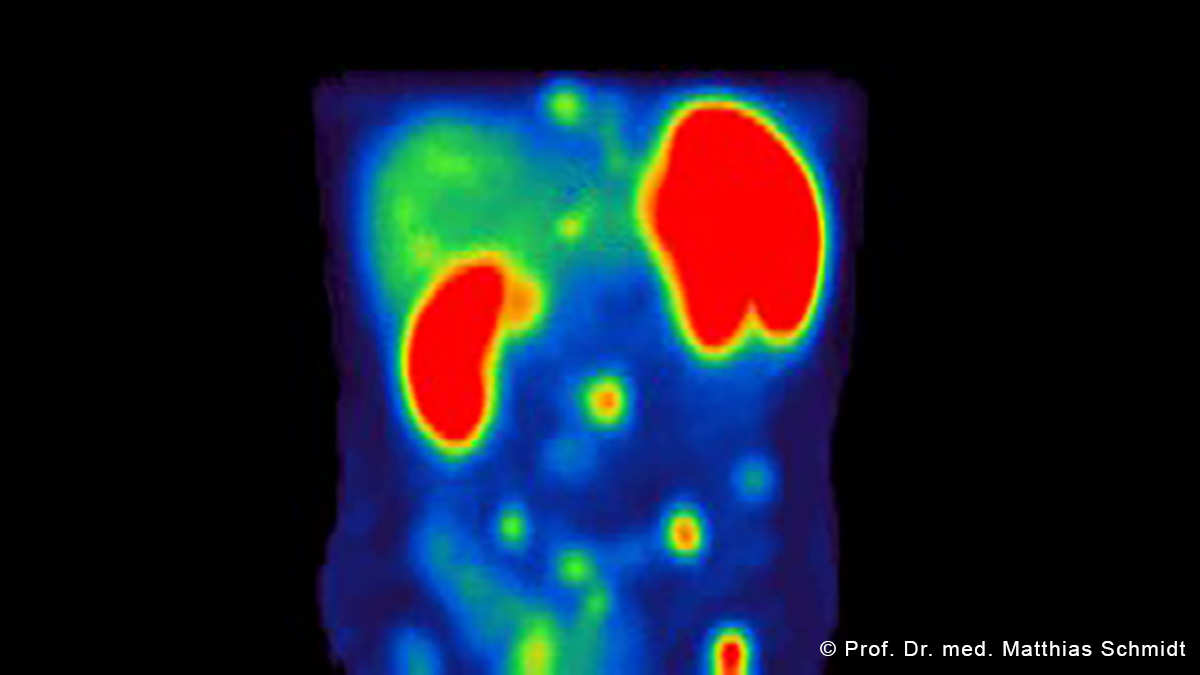

Diagnose Neuroendokrine Tumoren - Fokus Nuklearmedizin

Diagnose Neuroendokrine Tumoren - Fokus Nuklearmedizin

Diese Fortbildung gibt einen aktuellen Überblick über die Diagnostik neuroendokriner Tumoren (NET) und nimmt dabei Bezug auf die Therapiekonsequenzen. Anhand von Fallbeispielen veranschaulicht Herr Prof. Schmidt seinen Vortrag.

Die CME beginnt mit der Inzidenzentwicklung und der WHO-Klassifikation. Die zentrale Rolle des Somatostatin-Rezeptors in der NET-Diagnostik sowie einige SPECT und PET-Radiopharmaka werden im Folgenden vorgestellt. Anschließend bespricht Herr Prof. Schmidt ausführlich die Indikationen der Diagnostik und illustriert diese anhand von Bildbeispielen. Im letzten Teil werden neue Entwicklungen bei den Radiopharmaka und die Differenzialdiagnostik zu den adrenalen Tumoren behandelt.

Direktor der Medizinischen Klinik V

Klinik für Pneumologie und Internistische Intensivmedizin

Universitätsklinikum Aachen

- Pneumologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin

Indikationen und Risiken von systemischen Steroiden bei oberen und unteren Atemwegserkrankungen in Deutschland

Indikationen und Risiken von systemischen Steroiden bei oberen und unteren Atemwegserkrankungen in Deutschland

Zur Therapie von Atemwegserkrankungen wie Asthma, COPD und chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP) werden immer wieder, insbesondere bei schweren Fällen, systemische Steroide eingesetzt, obwohl es nicht selten alternative Therapien gibt und das Risiko-Nutzen Verhältnis der systemischen Steroide oft zu unkritisch betrachtet wird.

Diese eCME soll Ihnen einen praxisnahen Einblick geben, wie systemische Steroide wirksam und leitliniengerecht eingesetzt werden können, ohne den Fokus auf eine patientenorientierte Therapie zu verlieren. Des Weiteren werden Herausforderungen und potenzielle Risiken von systemischen Steroiden näher beleuchtet. Gemäß Leitlinien stehen alternative Therapieoptionen - wie zum Beispiel Biologika - zur Verfügung, die es ermöglichen, Steroide gezielt zu reduzieren oder abzusetzen.

Ziel ist es, den Umgang mit diesen Medikamenten zu optimieren bzw. zu reduzieren, oder gar im besten Fall zu vermeiden. Hierdurch sollte die Lebensqualität der Patienten verbessert sowie Risiken und Langzeitschäden minimiert werden.

Facharzt für Allgemeinmedizin

- Allgemeinmedizin / Geriatrie / Arbeitsmedizin / Kardiologie / Hämatologie und Onkologie

Impfen von Risikogruppen

Impfen von Risikogruppen

Schutzimpfungen zählen zu den wichtigsten Präventivleistungen in der Hausarztpraxis. Grundsätzlich sollte der Impfstatus von Patienten bei jedem Arztbesuch überprüft und ggf. nach den aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) vervollständigt werden.

Neben den regulären Standardimpfungen empfiehlt die STIKO für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch Impfungen auf Grund individueller oder beruflicher Indikation.

In dieser Fortbildung werden die aktuell von der STIKO empfohlenen Indikationsimpfungen für ausgewählte Risikogruppen sowie für Patienten mit erhöhtem beruflichem Risiko vorgestellt. Ausgegangen wird dabei nicht von der Impfung – wie es beispielsweise von der STIKO in den jährlichen Empfehlungen gehandhabt wird – sondern praxisorientiert von der jeweiligen Indikation wie dem (chronischen) Krankheitsbild oder der jeweiligen Lebensweise/-phase des Patienten.

MaHM

Facharzt für Allgemeinmedizin, Reisemedizin, Tropenmedizin, Ernährungsmedizin

Dr. Frühwein & Partner

München

- Neurologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin

Impfen bei Immunsuppression: Fokus Multiple Sklerose (MS)

Impfen bei Immunsuppression: Fokus Multiple Sklerose (MS)

Diese Fortbildung behandelt das Thema Impfen bei Immunsuppression mit dem Schwerpunkt MS. Bei Patienten mit Multipler Sklerose (MS), die immunsuppressive Therapien erhalten, ist das Thema Impfen von besonderer Bedeutung. Diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko für Infektionen, weshalb Impfungen eine wichtige präventive Maßnahme darstellen.

Es ist entscheidend, den Impfstatus vor Beginn einer immunsuppressiven Therapie zu überprüfen und gegebenenfalls notwendige Impfungen durchzuführen. Lebendimpfstoffe sollten bei immunsupprimierten Patienten vermieden werden, während inaktivierte Impfstoffe in der Regel sicher sind. Die Empfehlungen zur Impfung können je nach Art der immunsuppressiven Therapie variieren. Ärzte sollten die individuellen Risiken und den Impfstatus der Patienten berücksichtigen und gegebenenfalls einen Facharzt für Infektiologie oder Neurologie konsultieren.

Oberärztin, Fachärztin für Innere Medizin/Nephrologie

Klinik für Nephrologie, Universitätsklinikum Essen

- Innere Medizin / Nephrologie

Therapeutische Strategien bei atypischem hämolytisch-urämischem Syndrom (aHUS)

Therapeutische Strategien bei atypischem hämolytisch-urämischem Syndrom (aHUS)

Die Fortbildung mit Frau PD Dr. Anja Gäckler beleuchtet das atypische Hämolytisch-Urämische Syndrom (aHUS), eine seltene Form der thrombotischen Mikroangiopathie, die durch eine chronisch unkontrollierte Komplementaktivierung zu schweren Schäden lebenswichtiger Organe und sogar zum Tod führen kann.

Im Fokus dieser eCME steht die Differentialdiagnose des aHUS, welches eine klinische Ausschlussdiagnose darstellt. Die Diagnosestellung ist komplex, eine schnelle Initiierung der Therapie jedoch essentiell. Für das aHUS stehen mittlerweile zielgerichtete Behandlungsstrategien zur Verfügung, welche auf der Hemmung des Komplementsystems basieren. Außerdem wird in dieser eCME die Komplementinhibitortherapie näher beleuchtet und auf wichtige Aspekte, wie das erfolgreiche Management des erhöhten Infektionsrisikos, eingegangen. Ein besonderes Augenmerk gilt auch dem patientenindividuellen therapeutischen Management des aHUS, in Abhängigkeit von Genetik, Komplementaktivität und der klinischen Manifestation.

Infektiologische Ambulanz,

FA Innere Medizin,

Infektiologe, Diplom für Tropenmedizin, Zertifikat Reisemedizin

Universitätsklinik Jena

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Kinder- und Jugendmedizin

Interaktive Kasuistik - Invasive Meningokokken Erkrankungen

Interaktive Kasuistik - Invasive Meningokokken Erkrankungen

Ein junger Patient kommt mit Fieber, Übelkeit und Hautausschlag in die Hausarztpraxis. Was auf den ersten Blick nach einer alltäglichen Erkrankung aussieht, erweist sich in der weiteren Diagnostik als schwerwiegende und potenziell tödlich verlaufende Infektion.

Begleiten Sie den Patienten zusammen mit dem Infektiologen Dr. med. Benjamin Schleenvoigt auf seinem Weg und lernen Sie, wie invasive Meningokokken-Erkrankungen erkannt und behandelt werden können. Dazu gehört auch, was im weiteren Verlauf und in speziellen Situationen zu beachten ist, um Meningokokken-Infektionen zu verhindern.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin

Sarkopenie und Frailty - Muskelschwäche mit krassen Folgen

Sarkopenie und Frailty - Muskelschwäche mit krassen Folgen

Sarkopenie und Frailty sind im Alter weit verbreitet und erhöhen das Risiko für Stürze, Hospitalisierungen sowie Autonomieverlust erheblich. Früher galt der Muskelabbau als unvermeidlicher Teil des Alterns – heute wissen wir, dass dieser Prozess durch gezielte Maßnahmen verlangsamt oder sogar rückgängig gemacht werden kann. Diese Fortbildung vermittelt praxisnah, wie Ärzte Sarkopenie und Frailty frühzeitig diagnostizieren, die richtige Therapie mit Bewegung und Ernährung anpassen und somit die Lebensqualität ihrer Patienten nachhaltig verbessern können. Erfahren Sie, welche Screening-Methoden empfohlen werden und warum ein interdisziplinärer Therapieansatz essenziell ist, um Betroffene effektiv zu unterstützen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zu vertiefen und Ihre Patienten vor den schwerwiegenden Folgen von Muskelschwäche und Gebrechlichkeit zu bewahren!

Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie

Direktorin des Krukenberg-Krebszentrums Halle (KKH)

Oberärztin Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin IV

Universitätsklinikum Halle (Saale)

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Myeloproliferative Neoplasien (MPN) unter der Lupe

Myeloproliferative Neoplasien (MPN) unter der Lupe

Die Gruppe der myeloproliferativen Neoplasien (MPN) umfasst seltene, chronische Erkrankungen der Blutstammzellen im Knochenmark. Aufgrund von Mutation kommt es zur monoklonalen Proliferation einer Stammzelle, was die Ansammlung eines Zelltyps im Blut zur Folge hat. Neben Polyzythaemia vera (PV), essentieller Thrombozythämie (ET) und primärer Myelofibrose (PMF) zählt die chronisch myeloische Leukämie (CML) zu den MPN.

Im ersten Teil der Fortbildung werden Erkenntnisse zu Treibermutationen und Inzidenzen verschiedener MPN präsentiert. Im zweiten Teil geht es um Klinik und Krankheitsbelastung, Diagnostik und Therapieziele.

Die Präsentation vermittelt Grundlagenwissen über MPN und dient als Einstieg in die Thematik.

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Universitätsprofessor für Pränatale Medizin

Leitung Pränatale Medizin, Universitätsklinikum Tübingen

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Zervixlängenmessung zur Prädiktion der Frühgeburt

Zervixlängenmessung zur Prädiktion der Frühgeburt

Die Länge der Zervix ist ein wichtiges Kriterium, wenn es darum geht, das Risiko einer Frühgeburt zu beurteilen. Zwar klingt die Messung der Zervixlänge per Sonographie zunächst nach einer einfachen Methodik, aber um zu korrekten Ergebnissen zu kommen, steckt der Teufel im Detail. Prof. Karl-Oliver Kagan hatte als einer der Ersten diese Messmethode genauer betrachtet und 2015 in seiner Publikation Kriterien aufgestellt, um möglichst reproduzierbare und korrekte Ergebnisse zu erhalten. Diese sind mittlerweile fester Bestandteil der „Leitlinie zur Prävention der Frühgeburt“.

In dieser Fortbildung gibt Prof. Kagan wichtige praktische Tipps zur Bestimmung der Zervixlänge und nennt auch die klassischen Fehler bei der Messung.

Facharzt für Anästhesie

Schmerztherapiezentrum Villingen-Schwenningen

- Allgemeinmedizin / Anästhesiologie / Palliativmedizin

Schmerzpatienten im Praxisalltag - aktuelle Empfehlungen

Schmerzpatienten im Praxisalltag - aktuelle Empfehlungen

Chronische Schmerzen erzeugen einen hohen Leidensdruck. Eine sorgfältige Diagnostik und effiziente Behandlung ist daher besonders wichtig, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Unterschieden wird zwischen Tumorschmerzen und nicht-tumorbedingten Schmerzen.

Diese Fortbildung diskutiert die Behandlung von chronischen Schmerzen und die zur Verfügung stehenden Arzneimittelgruppen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Einsatz von Opioiden und Co-Analgetika.

MHBA

Leitender Arzt, Zentrale Notaufnahme

GFO Kliniken Rhein-Berg

Betriebsstätte Marien-Krankenhaus

- Notfallmedizin / Anästhesiologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin

Analgesie in der Notfallmedizin

Analgesie in der Notfallmedizin

Schmerz ist einer der häufigsten Gründe für die Vorstellung in der Notaufnahme und ein häufiger Grund für Notarzteinsätze. In dieser CME stellt Ihnen Herr Dr. Eschbach die aktuellen Standards der Analgesie in der Notfallmedizin unter Berücksichtigung besonderer Patientengruppen und deren individuellen Bedürfnissen vor. Auch anhand von Patientenbeispielen erhalten Sie wertvolle Tipps zur Umsetzung im Alltag.

Diese Fortbildung beleuchtet die Herausforderungen bei der Schmerzbeurteilung und -behandlung in der Akutmedizin und gibt praxisnahe Empfehlungen für die Wahl geeigneter Maßnahmen zur Schmerzlinderung.

Facharzt für Innere Medizin

Schwerpunktbezeichnung Hämatologie und Internistische Onkologie

Universiätsklinikum Leipzig

- Hämatologie und Onkologie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin / Innere Medizin

HER2-negatives MBC: Therapiemanagement bei zielgerichteten Therapien

HER2-negatives MBC: Therapiemanagement bei zielgerichteten Therapien

Die Therapie des HER2-negativen metastasierten Mammakarzinoms kann häufig herausfordernd sein, denn die Komplexität und Vielfalt zielgerichteter Therapien nimmt kontinuierlich zu. Das Management von Nebenwirkungen wird hierdurch immer komplexer. Dabei sind therapeutische Entscheidungen häufig vergleichsweise schnell getroffen. Was den Behandler nachhaltig über Monate, manchmal über Jahre begleitet, ist das Management von Nebenwirkungen. Gutes Therapiemanagement ist eine wesentliche Komponente, die dazu beiträgt, dass Patienten nachhaltig von wirksamen Therapien profitieren können. Daher werden in diesem Modul Grundlagen zum Therapiemanagement für ausgewählte Substanzklassen vermittelt. Dabei gilt es in der Komplexizität des Nebenwirkungsmanagement überschaubare Abläufe zu gewährleisten.

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und suchtmedizinische Grundversorgung

Chefarzt, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied

- Naturheilverfahren / Allgemeinmedizin / Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Psychiatrie und Psychotherapie

Diagnostik und Therapie von Tinnitus

Diagnostik und Therapie von Tinnitus

Tinnitus – ein Plagegeist, der Ihren Tinnitus-Patienten das Leben ganz schön schwer machen kann. Neben der Tinnitus-Entstehung wird Ihnen Herr Prof. Dr. med. Michael Landgrebe, Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der kbo Lech-Mangfall-Klinik Agatharied, Akademisches Lehrkrankenhaus der technischen Universität München, anschaulich erläutern, warum das emotionale Gehirn in diesem Kontext eine besondere Rolle spielt. Einer der wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung von Tinnitus ist der Hörverlust, welcher mit einem kognitiven Abbau korreliert. Zudem sind Tinnitus-Patienten oft gestresst, angespannt, ängstlich oder leiden unter depressiven Verstimmungen. Diese psychische Belastung kann die Wahrnehmung eines Tinnitus verstärken, der Tinnitus wiederum die Psyche belasten. So individuell wie der Tinnitus wahrgenommen wird, so individuell kann er heutzutage auch behandelt werden! Lassen Sie sich diese top aktuelle Fortbildung mit einer Bandbreite an möglichen Behandlungsoptionen nicht entgehen!

Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Neurologie

Herpes zoster - die schlummernde Gefahr in uns

Herpes zoster - die schlummernde Gefahr in uns

Varizellen und Herpes zoster - zwei Gesichter – ein Erreger!

Das eine Gesicht des Varizella zoster Virus zeigt sich - überwiegend im Kindes- und Jugendalter - in Form von Windpocken. Das andere Gesicht des Varizella zoster -Virus entsteht durch eine Reaktivierung der latenten Viren. Diese tritt häufig im höheren Lebensalter auf und geht meist einher mit einer schmerzhaften Gürtelrose, die mit Komplikationen verbunden sein kann.

Diese Fortbildung gibt Ihnen einen Überblick über die Behandlung und Prävention von Windpocken und Herpes zoster unter Berücksichtigung der aktuellen Impfempfehlungen der STIKO.

Oberarzt, Leiter Schwerpunkt Gastrointestinale Onkologie

Klinik für Innere Medizin, Universitätsklinikum Ulm

- Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Innere Medizin

Immuntherapie beim MSI-high metastasierten kolorektalen Karzinom (mCRC) - Kasuistiken

Immuntherapie beim MSI-high metastasierten kolorektalen Karzinom (mCRC) - Kasuistiken

Die Mikrosatelliteninstabilität (MSI) hat in den letzten Jahren zunehmend klinische Bedeutung als prädikativer Marker für eine Immun-Checkpoint-Inhibitor (ICI)-Therapie beim metastasierten kolorektalen Karzinom (mCRC) erlangt. Diese Fortbildung startet mit Hintergrundwissen zu MSI-high (MSI-H) und mismatch-repair Defizienz (dMMR) bei verschiedenen Tumorentitäten. Im Anschluss stellt Herr Dr. Ettrich anhand von Studiendaten aktuelle Zulassungen zur Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren beim mCRC vor. Zuletzt werden mehrere Kasuistiken mit Diagnostik, Behandlung und Outcome besprochen und eingeordnet. Sie veranschaulichen die Bedeutung der MSI-Testung und der darauf basierenden Therapieregime.

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Ehemals Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

- Kardiologie / Innere Medizin / Angiologie / Allgemeinmedizin

Schlaganfallprophylaxe bei Erwachsenen mit Vorhofflimmern unter Berücksichtigung spezieller Risikogruppen

Schlaganfallprophylaxe bei Erwachsenen mit Vorhofflimmern unter Berücksichtigung spezieller Risikogruppen

In diesem CME-Modul wird die Schlaganfallprophylaxe bei nicht valvulärem Vorhofflimmern für die Risikogruppen „Ältere Patienten“, „Patienten mit Diabetes mellitus“ und „Patienten mit Adipositas“ anhand von Subgruppenanalysen und Studien basierend auf Real-World-Daten näher erörtert.

Direktor am Kompetenzzentrum Tropenmedizin Baden-Württemberg,

Universität und Universitätsklinikum Tübingen,

Vorstand Deutsches Netzwerk gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten (DNTDs) e.V.

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Infektiologie

Vernachlässigte Tropenkrankheiten - in Deutschland relevant?

Vernachlässigte Tropenkrankheiten - in Deutschland relevant?

Vernachlässigte Tropenkrankheiten (Neglected Tropical Diseases, NTDs) gehören zu den armutsassoziierten Tropenkrankheiten, die weltweit etwa 1,6 Milliarden Menschen betreffen. NTDs werden durch Würmer, Bakterien, Protozoen, Viren, Pilze, Parasiten und Gift verursacht. Durch die Globalisierung, das Reiseverhalten und den Klimawandel erreichen NTDs zunehmend auch Europa. Im Rahmen dieser Fortbildung besprechen Herr Dr. Dr. Köhler und Herr Prof. Dr. Jelinek in einem spannenden Vortrag das Wichtigste zu vernachlässigten Tropenkrankheiten und darüber, welche NTDs für deutsche Reisende relevant sind. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Dengue, Chikungunya, Bilharziose (Schistosomiasis) und Leishmaniose. Diese Fortbildung vermittelt praxisnahes Wissen zur Verbreitung und Bekämpfung von NTDs und dient dazu, diese besser zu erkennen und zu behandeln.

Fachärztin für Dermatologie und Venerologie,

Oberärztin, Leitung CRC, Unterrichtsbeauftragte,

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

- Haut- und Geschlechtskrankheiten

Chronisch spontane Urtikaria (CSU) - Blick auf die Versorgungssituation und innovative Therapieansätze

Chronisch spontane Urtikaria (CSU) - Blick auf die Versorgungssituation und innovative Therapieansätze

Diese 2-teilige CME behandelt die chronisch spontane Urtikaria (CSU), eine häufig auftretende Hauterkrankung, die durch plötzlich auftretende Quaddeln und/oder Angioödem sowie Juckreiz gekennzeichnet ist und die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen kann. Im ersten Teil dieser Fortbildung vermittelt Frau Prof. Staubach aktuelle Erkenntnisse zur Pathophysiologie der CSU sowie zur Diagnosestellung und zum Monitoring der Krankheitslast. Im zweiten Teil wagt Herr Prof. Martin Metz einen Blick in die Zukunft. Dabei legt er ein besonderes Augenmerk auf neue Therapieansätze, das Krankheitsmanagement und die Bedeutung einer individualisierten Patientenversorgung.

Ziel dieser Fortbildung ist es, Ihnen praxisorientierte Strategien an die Hand zu geben, um die Herausforderungen in der Behandlung der CSU zu bewältigen. Diese Fortbildung bietet Ihnen Gelegenheit, Ihr fundiertes Wissen weiter zu vertiefen.