Aktuelle CME

Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.

Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Naturheilverfahren, Oberärztin, Elisabeth-Krankenhaus

Essen

- Allgemeinmedizin / Kinder- und Jugendmedizin / Naturheilverfahren

Virale Atemwegsinfekte – zur Evidenz bei Kindern und Erwachsenen

Virale Atemwegsinfekte – zur Evidenz bei Kindern und Erwachsenen

Akute Infektionen der oberen Atemwege gehören zu den häufigsten Gründen für ärztliche Konsultationen, sowohl bei Erwachsenen als auch insbesondere bei Kindern. Atemwegsinfektionen manifestieren sich häufig als Rhinitis, Pharyngitis, Sinusitis oder Bronchitis. Sie sind für über 20 % der Fälle von Arbeitsunfähigkeit verantwortlich, was ihre erhebliche ökonomische Relevanz unterstreicht. In bis zu 95 % der Fälle sind virale Erreger die Ursache. Der Einsatz von Antibiotika ist bei den meisten Patienten mit akuten Atemwegsinfekten nicht indiziert. Angesichts der häufig ausgeprägten Symptomatik gehören das Lindern der Beschwerden und ein verkürzter Krankheitsverlauf zu den vorrangigen Therapiezielen. Zur Erstlinientherapie zählen verschiedene allgemeine Maßnahmen sowie geeignete und evidenzbasierte Phytopharmaka.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin

Polyneuropathien - Wenn Arzneimittel Nerven schädigen

Polyneuropathien - Wenn Arzneimittel Nerven schädigen

Polyneuropathien stellen ein vielschichtiges Krankheitsbild dar, das motorische, sensible und autonome Nerven betreffen kann und so zu Schmerzen, Sensibilitätsstörungen, Muskelschwäche und vegetativen Dysfunktionen führt. Besonders die durch Medikamente ausgelösten Formen verdienen Aufmerksamkeit, da sie oft schleichend beginnen, schwer erkennbar sind und die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränken können.

Diese Fortbildung zeigt, wie vielfältig die Symptome sein können, welche pathophysiologischen Mechanismen eine Rolle spielen und welche Besonderheiten in der Diagnostik zu beachten sind, um andere Ursachen wie Diabetes oder Vitaminmangel sicher abzugrenzen. Lernen Sie die klinischen Zeichen einer medikamentös bedingten Polyneuropathie frühzeitig zu erkennen, typische Risikofaktoren und pathogenetische Mechanismen zu verstehen und in der Differenzialdiagnostik gezielt zu berücksichtigen.

Kardiologe und Facharzt für Innere Medizin

Kardiologie am Tibarg, Hamburg

- Kardiologie / Innere Medizin

Diagnostik und Therapie der kardialen Transthyretin-Amyloidose

Diagnostik und Therapie der kardialen Transthyretin-Amyloidose

Dieses CME vermittelt in zwölf kurzen praxisorientierten Kapiteln Wissen zur Entstehung, Diagnose und Behandlung der Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM). Schwerpunkte legen Dr. Fabian Stahl, Hamburg, und Prof. Dr. Herbert Nägele, Leiter des Departement Herzinsuffizienz und Devicetherapie Albertinen-Krankenhaus, Hamburg, auf die Warnzeichen, die Red Flags, die den Verdacht auf die Erkrankung lenken, und die Diagnose. Vertiefende Informationen gibt es zum Stellenwert der Echokardiographie und der Skelettszintigraphie bei der Diagnose und zur Bedeutung des Zusammenspiels von hausärztlicher, kardiologischer und nuklearmedizinischer Praxis, um Patient:innen frühzeitig zu diagnostizieren und kausal zu therapieren.

Chefarzt der Abteilung für Allgemeine Inneren Medizin und Nephrologie

Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart

- Nephrologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Chronische Nierenkrankheit (CKD) - Erkennen und Behandeln im Praxisalltag

Chronische Nierenkrankheit (CKD) - Erkennen und Behandeln im Praxisalltag

Die chronische Nierenkrankheit (Chronic Kidney Disease, kurz CKD) ist eine progrediente Erkrankung, die von den Betroffenen, sowie in der ärztlichen Praxis, oft zu lange unerkannt bleibt und unbehandelt rasch fortschreiten kann. Diese CME möchte Sie sensibilisieren, damit die CKD frühzeitig erkannt und behandelt werden kann. Basierend auf dem Expertenwissen eines Nephrologen und der langjährigen Erfahrung aus der Hausarztpraxis präsentieren Herr Prof. Jörg Latus und Frau Andrea Köhnen praxisnah, wie Sie CKD erkennen und im Praxisalltag behandeln können. Erfahren Sie, auf welche Parameter Sie bei Ihren Patienten achten sollten und welche Tests daraus resultieren. Wie sieht nach Diagnose eine umfassende Behandlungstherapie aus und wann ist die Überweisung zum Nephrologen notwendig? Ziel einer jeglichen Therapie ist, die Progression der CKD zu hemmen.

Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerztherapie, Palliativmedizin, Akupunktur

Chefarzt Abteilung Anästhesie / Intensivmedizin / Schmerzmedizin Cura, GFO Kliniken Bonn

Lehrbeauftragter der Universität Bonn, Sprecher Arbeitskreis Tumorschmerz Deutsche Schmerzgesellschaft, Mitglied des ständigen Beirats der Deutschen Schmerzgesellschaft

- Anästhesiologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin / Intensivmedizin / Palliativmedizin

Multimodale Schmerztherapie: Chancen und Fallstricke

Multimodale Schmerztherapie: Chancen und Fallstricke

Chronische Schmerzen zählen zu den häufigsten und belastendsten Krankheitsbildern und gehen oft mit erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität einher. In dieser Fortbildung wird das Konzept der interdisziplinären multimodalen Schmerztherapie vorgestellt, das biologische, psychologische und soziale Faktoren gleichermaßen berücksichtigt. Die Teilnehmenden erhalten fundierte Einblicke in die Pathophysiologie chronischer Schmerzen, in Risikofaktoren für Chronifizierung und in den Stellenwert evidenzbasierter Therapieansätze von Physiotherapie über psychologische Verfahren bis hin zu medikamentösen und interventionellen Methoden. Ein Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung multimodaler Konzepte, deren Effektivität wissenschaftlich belegt ist und die einen nachhaltigen Behandlungserfolg ermöglichen.

Die Fortbildung vermittelt praxisrelevantes Wissen für eine differenzierte Schmerzanalyse, zeigt Wege zur frühzeitigen und effektiven Anwendung multimodaler Ansätze und beleuchtet Strategien zur Symptomkontrolle sowie zur Verbesserung von Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit.

Geschäftsführender Oberarzt, Leiter Sektion für pädiatrische Endokrinologie, Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie, Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar

- Kinder- und Jugendmedizin / Endokrinologie und Diabetologie / Rheumatologie / Chirurgie - Orthopädie und Unfallchirurgie

Hypophosphatasie (HPP) bei Kindern

Hypophosphatasie (HPP) bei Kindern

Die Hypophosphatasie (HPP) ist eine seltene, genetische Stoffwechselerkrankung, welche aufgrund einer verminderten Aktivität der Alkalischen Phosphatase (ALP) zu schwerwiegenden Problemen an Knochen, Muskeln, Zähnen und anderen Organsystemen führen kann. Sie betrifft alle Altersgruppen und kann im Säuglings- und Kindesalter mit schweren, mitunter lebensbedrohlichen Symptomen verbunden sein. In dieser Fortbildung gibt Ihnen Herr Prof. Rohrer einen Einblick in die Pathophysiologie und unterschiedlichen Manifestationen der HPP sowie das diagnostische Vorgehen bei dieser Erkrankung. Er veranschaulicht anhand von zwei Fallbeispielen die Notwendigkeit einer umfassenden multidisziplinären Betreuung und die Wirksamkeit der Enzymersatztherapie (ERT) bei der Behandlung der betroffenen Patienten. Supportive Therapiemaßnahmen werden vorgestellt und auf wichtige Parameter, die eine frühe Diagnose dieser Multisystemerkrankung ermöglichen, hingewiesen.

Praktischer Arzt

- Allgemeinmedizin / Endokrinologie und Diabetologie / Innere Medizin

Typ-2-Diabetes - Empfehlungen der aktuellen Leitlinien

Typ-2-Diabetes - Empfehlungen der aktuellen Leitlinien

Die Zahl der Menschen mit einem dokumentierten Typ-2-Diabetes betrug 2024 in Deutschland mindestens 9,1 Millionen, man rechnet zusätzlich mit einer Dunkelziffer von mindestens 2 Millionen. Patienten mit Typ-2-Diabetes haben ein hohes Risiko für mikro- und makrovaskuläre Komplikationen sowie eine erhöhte Mortalität. Im Rahmen dieser Fortbildung erfahren Sie das Wichtigste zu Typ-2-Diabetes samt Diagnostik, Folgeerkrankungen und Therapie und erhalten einen Überblick zu den aktuellen Empfehlungen der NVL 2023 sowie zu den Praxisempfehlungen der Deutschen Diabetes Gesellschaft 2023. Dabei wird insbesondere auf das Screening, auf ein erhöhtes Diabetesrisiko, auf Laborkriterien sowie auf kardiovaskuläre, renale und psychische Komorbiditäten eingegangen. Darüber hinaus wird die nicht-medikamentöse Basistherapie besprochen und es erfolgt eine vergleichende Betrachtung der Antidiabetika. Algorithmen zur Diagnostik, zur medikamentösen Therapie sowie zur Insulin-Therapie runden diese Fortbildung ab. Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihre Expertise zu Typ-2-Diabetes anhand der aktuellen Leitlinien weiter auszubauen.

RheumaTeam

Lahn-Dill-Siegerland

Praxis Wetzlar

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Infektiologie / Rheumatologie

Infektionskrankheiten und Immunschwäche – wie muss geimpft werden?

Infektionskrankheiten und Immunschwäche – wie muss geimpft werden?

Diese eCME vermittelt praxisrelevantes Wissen zur Impfstrategie bei Patient:innen mit Immunschwäche, inklusive der Einstufung von Immundefizienzen und Immunsuppression. Sie gibt einen umfassenden Überblick über STIKO-Empfehlungen, Impfzeitpunkte und Impfstoffarten. Ziel ist es, Ärzt:innen praxisnah dabei zu unterstützen, individuell angepasste Impfstrategien umzusetzen und so den Infektionsschutz für immungeschwächte Patient:innen nachhaltig zu stärken.

Chefärztin Neurologische Klinik

Krankenhaus Nordwest GmbH

Frankfurt am Main

- Innere Medizin / Allgemeinmedizin / Kinder- und Jugendmedizin

FSME kompakt: Diagnose - Therapie - Prävention

FSME kompakt: Diagnose - Therapie - Prävention

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) breitet sich in Deutschland aus. Immer wieder kommen neue, vom RKI ausgewiesene Risikogebiete hinzu – zunehmend auch im Norden und Osten des Landes. Entsprechend wichtig ist es, bei (sommer-)grippeähnlichen Symptomen auch eine FSME in Betracht zu ziehen. Doch welches ist der Gold-Standard für eine FSME-Diagnose? Wie gestaltet sich die Therapie? Und welche Prognose haben Betroffene?

In dieser Fortbildung lernen Sie mehr zum FSME-Erkrankungsbild bei Erwachsenen und Kindern, die optimale Diagnostik, Umgang mit der Meldepflicht sowie Therapie- und Präventionsmöglichkeiten. Aktuelle Inhalte und informative Grafiken vermitteln Ihnen ein leitlinienkonformes Wissen für Ihre Praxis.

Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie

Internistenzentrum MVZ Gauting-Starnberg

- Allgemeinmedizin / Gastroenterologie / Naturheilverfahren

Funktionelle Verdauungsbeschwerden - Leitliniengerecht behandeln

Funktionelle Verdauungsbeschwerden - Leitliniengerecht behandeln

Funktionelle Verdauungsbeschwerden zählen zu den häufigsten Ursachen gastrointestinaler Symptome und beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich. Trotz ihrer hohen Prävalenz bleiben sie oft eine diagnostische und therapeutische Herausforderung. Diese Fortbildung vermittelt praxisnah, wie der Reizmagen (funktionelle Dyspepsie) und das Reizdarmsyndrom leitliniengerecht diagnostiziert und behandelt werden können.

Lernen Sie funktionelle Beschwerden differenzialdiagnostisch einzuordnen, pathophysiologische Zusammenhänge wie das Konzept der Darm-Hirn-Achse, viszerale Hypersensitivität und Mikrobiomveränderungen zu verstehen und patientenzentrierte Behandlungsstrategien umzusetzen. Im Fokus steht die multimodale Therapie, die neben Ernährungs- und Lebensstilmaßnahmen auch psychoedukative Ansätze, Mind-Body-Techniken und phytotherapeutische Optionen berücksichtigt.

Ziel ist es, die diagnostische Sicherheit zu stärken, die Kommunikation mit Betroffenen zu verbessern und individualisierte Therapiekonzepte auf Grundlage aktueller Leitlinien zu entwickeln.

Facharzt für Dermatologie

Schwerpunkt: Kinder- und Jugenddermatologie

Zusatzbezeichnung Allergologie

- Kinder- und Jugendmedizin / Haut- und Geschlechtskrankheiten

Atopische Dermatitis - das ganze Kind und seine Familie im Blick

Atopische Dermatitis - das ganze Kind und seine Familie im Blick

Die atopische Dermatitis ist die häufigste chronische Hauterkrankung im Kindes- und Jugendalter und geht weit über sichtbare Hautsymptome hinaus – sie beeinflusst Schlaf, psychische Gesundheit, Bildungschancen und das gesamte familiäre Umfeld.

In dieser Fortbildung werden die komplexen pathogenetischen Mechanismen ebenso beleuchtet wie die hohe Krankheitslast, inklusive psychosozialer Folgen und Komorbiditäten. Teilnehmende Ärzte lernen, anhand aktueller Leitlinien praxisnah zwischen unterschiedlichen klinischen Subtypen zu differenzieren, Therapieziele alters- und schweregradabhängig zu definieren und Strategien zur Verbesserung der Adhärenz umzusetzen. Besondere Schwerpunkte liegen auf der frühen Erkennung schwerer Verläufe, der Indikation zur Systemtherapie sowie den Chancen und Hürden neuer Therapieansätze im Kindes- und Jugendalter. Fallbeispiele verdeutlichen, wie evidenzbasierte und patientenzentrierte Entscheidungen den Alltag der Betroffenen nachhaltig verbessern können.

Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Hämostaseologie

Oberarzt Klinik Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin, Klinikum Altenburger Land

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Hämatologie und Onkologie

Der Umgang mit Blutbildveränderungen in der allgemeinmedizinischen Praxis

Der Umgang mit Blutbildveränderungen in der allgemeinmedizinischen Praxis

In der allgemeinmedizinischen Praxis stellt die labormedizinische Untersuchung von Blutzellen ein zentrales Diagnoseverfahren dar. Viele Blutbildveränderungen fallen erst als Zufallsbefund durch Routineuntersuchungen auf. Abweichungen vom Normbefund des Blutbildes ermöglichen dabei häufig eine erste Interpretation der pathologischen Veränderungen und weisen auf Ursachen hin.

Diese Fortbildung gibt Ihnen einen Überblick über die häufigsten Abweichungen der Referenzbereiche im Blutbild. Der Fokus liegt dabei auf der Interpretation der Blutbildabweichungen inklusive der Identifikation möglicher Ursachen und der Auswahl geeigneter Maßnahmen zur Differenzialdiagnostik. Merkmale und Auffälligkeiten (Red Flags) werden besprochen, die eine weiterführende Abklärung durch eine hämatologische bzw. hämatoonkologische Praxis notwendig machen.

Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, DTMH

Medizinische Klinik VII

Institut für Tropenmedizin, Reisemedizin und Humanparasitologie

Universitätsklinikum Tübingen

- Allgemeinmedizin / Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie / Innere Medizin / Kinder- und Jugendmedizin

Reiseimpfungen - von Chikungunya über FSME bis Tollwut

Reiseimpfungen - von Chikungunya über FSME bis Tollwut

Reisen ins Ausland bergen für Familien erhebliche Risiken durch Infektionskrankheiten wie Polio, Typhus, Cholera oder durch Vektoren übertragene Erkrankungen wie Dengue, Gelbfieber, Japanische Enzephalitis, Chikungunya und Tollwut. Im ersten Teil dieser Fortbildung zeigt Dr. Camilla Hahn praxisnah, wie Sie Ihre Patienten – insbesondere auch Kinder – evidenzbasiert beraten, welche Impfungen im Einzelfall sinnvoll sind und welche Besonderheiten bei aktuellen Ausbrüchen und Einreisebestimmungen zu beachten sind. Doch nicht nur Fernreisen, auch das Inland birgt Gefahren: Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist in vielen Regionen Deutschlands endemisch. Aufgrund der häufig unspezifischen Symptomatik wird sie im Kindesalter wahrscheinlich relevant unterdiagnostiziert, kann jedoch auch hier zu schweren Verlaufsformen führen. Im zweiten Teil erläutert PD Dr. Martin Alberer anhand von Kasuistiken und aktuellen Daten, wie vielfältig das Krankheitsbild der FSME sein kann, welche neurologischen und kognitiven Spätfolgen auftreten und warum eine konsequente Impfstrategie entscheidend ist.

In dieser Fortbildung erfahren Sie, wie Sie Reiserisiken im Ausland fundiert beurteilen, Ihre Patienten umfassend beraten und die FSME im Inland rechtzeitig erkennen und verhindern können. Sie erhalten praxisnahe Tipps, damit Sie Ihre Patienten auf Reisen oder in Endemiegebieten wirksam schützen – ein kompaktes Update, das Ihnen unmittelbaren Nutzen für den Praxisalltag bietet.

Internist und Hämostaseologe

Ärztlicher Leiter Gerinnungszentrum Mannheim

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Erfolgreiche Blutabnahme - Das Wichtigste zur Vorbereitung, Durchführung und Handhabung der Proben

Erfolgreiche Blutabnahme - Das Wichtigste zur Vorbereitung, Durchführung und Handhabung der Proben

Ungeschickte Blutabnahmen, fehlerhafte Kennzeichnungen der Laborproben und unsachgemäße Probentransporte sind die wichtigsten Fehlerquellen in der Laboranalytik. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie praxisrelevante Empfehlungen für eine erfolgreiche Blutabnahme. Dabei wird sowohl auf die Vorbereitung des Patienten eingegangen als auch auf die korrekte Durchführung. Sie erhalten wertvolle Tipps, wie man sich die Blutabnahme so einfach wie möglich gestalten kann und worauf zu achten ist, damit die Qualität der Blutproben nicht beeinträchtigt wird. Darüber hinaus erfahren Sie Wichtiges zur Kennzeichnung der Probengefäße sowie zum Probentransport. Nutzen Sie diese praxisnahe Fortbildung, um Ihr Wissen rund um die erfolgreiche Blutentnahme aufzufrischen.

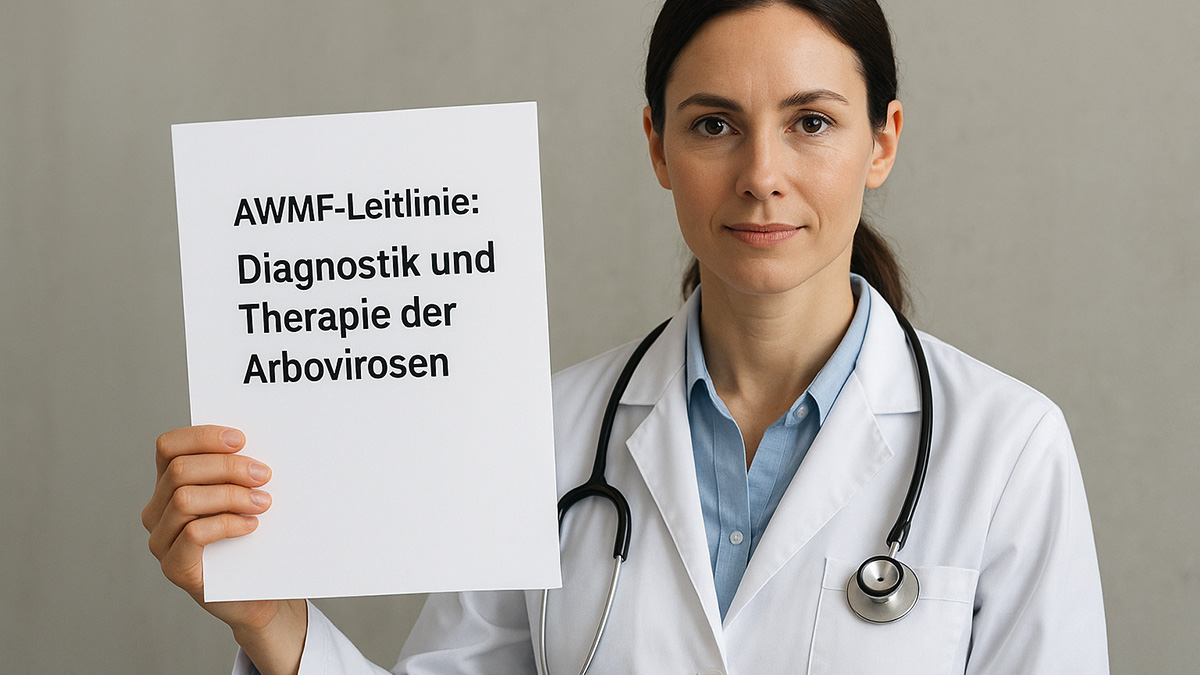

Abteilungsleiter Arbovirologie und Entomologie,

Stellv. Direktor Kooperationszentrum der WHO für Arboviren und hämorrhagische Fieberviren,

Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin,

Universität Hamburg

- Allgemeinmedizin / Infektiologie / Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie

Neue S1-Leitlinie Arbovirosen 2025 - Fokus Dengue

Neue S1-Leitlinie Arbovirosen 2025 - Fokus Dengue

In der S1-Leitlinie Arbovirosen 2025 (AWMF) werden sechs besonders relevante Arbovirosen behandelt: Dengue, Chikungunya, West-Nil-Fieber, Gelbfieber, Japanische Enzephalitis und Zika. Die Leitlinie unterstreicht die zunehmende globale Gesundheitsbedrohung durch diese Infektionen, die infolge von Klimawandel und internationaler Mobilität weiter an Bedeutung gewinnen. Im Rahmen dieser Fortbildung bespricht Herr Prof. Dr. Schmidt-Chanasit die praxisnahen Leitlinien-Empfehlungen zu Arbovirosen mit besonderem Fokus auf Dengue. Dabei wird unter anderem auf die Übertragung, die ausführliche Anamnese, die Diagnostik und Meldepflicht eingegangen. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Informationen zum klinischen Bild, zum Verlauf sowie zum Management von Dengue samt Therapieoptionen und präventive Maßnahmen. Vertiefen Sie Ihr Wissen zu Dengue und anderen Arbovirosen mit praxisorientierten Empfehlungen der aktuellen Leitlinie.

Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie,

Facharzt für Innere Medizin/Pneumologie, ABS-Experte

Institutsdirektor für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene

Universitätsklinikum Jena

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Postpandemische Krankheitslast von COVID-19

Postpandemische Krankheitslast von COVID-19

Diese eCME bietet ein kompaktes Update zur postpandemischen Krankheitslast von COVID-19. Themenschwerpunkte sind aktuelle epidemiologische Entwicklungen, differenzialdiagnostische Abgrenzung zu Influenza und RSV, sowie infektiöse und nicht-infektiöse Komplikationen mit klinischer Relevanz. Zudem werden Risikostratifikation nach aktuellen Leitlinien, Impfstrategien zur Prävention schwerer Verläufe und Post-/Long-COVID-Manifestationen praxisnah dargestellt. Ziel ist es, evidenzbasierte Handlungsgrundlagen für Prävention, Diagnostik und Therapie im klinischen Alltag zu vermitteln.

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Direktor Klinik für Geburtsmedizin,

Universitätsklinikum Leipzig

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Innere Medizin / Nephrologie

Postpartales atypisches hämolytisch-urämisches Syndrom (aHUS)

Postpartales atypisches hämolytisch-urämisches Syndrom (aHUS)

Das atypische hämolytisch-urämische Syndrom (aHUS) ist eine seltene, aber schwerwiegende Erkrankung, die durch eine übermäßige Aktivierung des Komplementsystems gekennzeichnet ist und zu thrombotischer Mikroangiopathie, hämolytischer Anämie, Thrombozytopenie und Nierenfunktionsstörungen führen kann. Die Differentialdiagnose von Thrombozytopenie und Nierenfunktionsstörung postpartal ist besonders herausfordernd, da sich die klinischen Symptome von aHUS und anderen Erkrankungen wie HELLP-Syndrom oder thrombotisch-thrombozytopenischer Purpura (TTP) überschneiden. Prof. Stepan beleuchtet in dieser Fortbildung die wesentlichen Unterschiede zwischen geburtsmedizinischen und nicht-geburtsmedizinischen Ursachen von Thrombozytopenie und Nierenfunktionsstörungen im postpartalen Zeitraum und zeigt, wie entscheidend eine schnelle Differenzierung ist, um eine adäquate und rechtzeitige Behandlung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, da aHUS lebensgefährlich sein kann und eine externe, oft zeitintensive Diagnostik erforderlich ist.

M.Sc.

Direktor der Sektion für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

- Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Etablierte und innovative Behandlungskonzepte in der Reproduktionsmedizin

Etablierte und innovative Behandlungskonzepte in der Reproduktionsmedizin

Ungewollte Kinderlosigkeit stellt für viele Paare eine erhebliche Belastung dar und ist ein zentrales Feld der modernen Reproduktionsmedizin.

In dieser Fortbildung geben Ihnen Herr Prof. Georg Giesinger und Herr PD Dr. Sören von Otte einen aktuellen Überblick über etablierte und neue Strategien in der assistierten Reproduktion – von der differenzierten Indikationsstellung für IVF und ICSI über die Diskussion der Blastozystenkultur und „Freeze-all“-Konzepte bis hin zu innovativen Stimulationsprotokollen wie DuoStim oder PPOS.

Die Teilnehmenden lernen, die neuesten Studiendaten zu interpretieren, Nutzen und Risiken verschiedener Transferstrategien im Hinblick auf kumulative Lebendgeburtenraten abzuwägen und Behandlungsoptionen individuell an die Patientengruppe anzupassen. Darüber hinaus wird praxisnah vermittelt, wie sich Effizienz und Sicherheit der Kinderwunschtherapie steigern lassen, ohne den Blick auf die perinatale Gesundheit zu verlieren.