Aktuelle CME

Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Universitätsprofessor für Pränatale Medizin

Leitung Pränatale Medizin, Universitätsklinikum Tübingen

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Zervixmessung zur Prädiktion der Frühgeburt – Tipps, Tricks und Fallstricke

Zervixmessung zur Prädiktion der Frühgeburt – Tipps, Tricks und Fallstricke

Die Frühgeburt ist eine der häufigsten Ursachen neonataler Morbidität und Mortalität. Die sonographische Messung der Zervixlänge stellt ein zentrales Instrument zur Einschätzung des Frühgeburtsrisikos dar, erfordert jedoch ein präzises und standardisiertes Vorgehen. Prof. Karl-Oliver Kagan hat diese Messmethode maßgeblich wissenschaftlich geprägt und 2015 Kriterien definiert, die heute fester Bestandteil der Leitlinie zur Prävention der Frühgeburt sind.

In dieser neu aufgelegten, inhaltlich erweiterten CME-Fortbildung vermittelt er praxisnah die korrekte Durchführung der transvaginalen Zervixlängenmessung und typische Fehlerquellen. Darüber hinaus werden relevante Zusatzbefunde wie Trichterbildung, Sludge oder Amnionseparation sowie die Interpretation der Zervixlänge bei asymptomatischen und symptomatischen Patientinnen, auch nach Cerclage oder Pessareinlage, eingeordnet. Vertiefen Sie Ihr Wissen, um die Zervixsonographie sicher, leitliniengerecht und klinisch sinnvoll in der Prädiktion der Frühgeburt einzusetzen.

Facharzt für Anästhesie

Schmerztherapiezentrum Villingen-Schwenningen

- Allgemeinmedizin / Anästhesiologie / Palliativmedizin

Schmerzpatienten im Praxisalltag - aktuelle Empfehlungen

Schmerzpatienten im Praxisalltag - aktuelle Empfehlungen

Chronische Schmerzen erzeugen einen hohen Leidensdruck. Eine sorgfältige Diagnostik und effiziente Behandlung ist daher besonders wichtig, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Unterschieden wird zwischen Tumorschmerzen und nicht-tumorbedingten Schmerzen.

Diese Fortbildung diskutiert die Behandlung von chronischen Schmerzen und die zur Verfügung stehenden Arzneimittelgruppen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Einsatz von Opioiden und Co-Analgetika.

Chefarzt Brüderklinik Julia Lanz, Ärztlicher Direktor Mannheimer BBT-Krankenhäuser.

Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Diabetologe, Ernährungsmedizin (DGEM, DAEM), Zertifikat Onkologische Gastroenterologie der DGVS, Notfallmedizin

- Gastroenterologie / Innere Medizin

Eosinophile Ösophagitis - Diagnose und Therapie

Eosinophile Ösophagitis - Diagnose und Therapie

Die eosinophile Ösophagitis (EoE) ist eine chronische, systemische und immunvermittelte Erkrankung der Speiseröhre, charakterisiert durch Symptome einer ösophagealen Dysfunktion und eine prädominante eosinophile Entzündung der Ösophagusschleimhaut.

In Teil 1 gibt Ihnen Herr Dr. Brückner einen praxisnahen Einblick in Pathophysiologie, Anamnese und Diagnosestellung der EoE.

Im 2. Teil stellt Ihnen Herr Prof. Schilling die aktuellen Behandlungsoptionen gemäß Leitlinie der deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen vor. Besonderer Fokus liegt auf der Rolle von Eliminationsdiäten, der medikamentösen Therapie sowie innovativen Ansätzen zur Langzeitkontrolle der Erkrankung.

In dieser Fortbildung erfahren Sie, wie Sie die diagnostischen Kriterien sicher anwenden, die Therapiewahl individuell auf den Patienten abstimmen und langfristig Therapieziele wie Symptomfreiheit, endoskopische und histologische Remission erreichen können.

Facharzt für Innere Medizin

Diabetologe DDG, LÄK

MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews

Gelnhausen

- Allgemeinmedizin / Endokrinologie und Diabetologie / Innere Medizin

Diabetes - Up to Date: GLP-1

Diabetes - Up to Date: GLP-1

Diese eCME-Fortbildung bietet Ärztinnen und Ärzten ein aktuelles Update zur Bedeutung GLP-1-basierter Therapien in der Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas. Sie erläutert die zugrunde liegenden Wirkmechanismen und ordnet klinische Effekte ein – auch über die reine Blutzuckersenkung hinaus. Ein Schwerpunkt liegt auf der Studienlage 2025, insbesondere zu kardiovaskulären und renalen Outcomes sowie zur Rolle der Gewichtsreduktion. Zudem werden Herausforderungen wie Therapieadhärenz und der mögliche Gewichtsanstieg nach Therapieende diskutiert. Abschließend werden die Inhalte im Kontext aktueller Leitlinien praxisnah zusammengeführt, um fundierte Therapieentscheidungen im klinischen Alltag zu unterstützen.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Vaginalsekret - Gesundes Mikrobiom sorgt für Balance

Vaginalsekret - Gesundes Mikrobiom sorgt für Balance

Vaginaler Ausfluss ist ein häufiges Symptom mit einem breiten Spektrum von physiologischen Veränderungen bis hin zu infektiösen und systemischen Erkrankungen.

Diese Fortbildung vermittelt ein fundiertes Verständnis des vaginalen Mikrobioms als zentralen Schutzfaktor und zeigt, wie hormonelle Einflüsse, Lebensphasen und externe Faktoren Zusammensetzung und pH-Wert des Vaginalsekrets verändern. Anhand typischer klinischer Situationen wird die Abgrenzung zwischen physiologischem und pathologischem Ausfluss sowie die Bedeutung häufiger und seltener Differenzialdiagnosen praxisnah dargestellt.

Teilnehmende vertiefen ihr Wissen zu den physiologischen Grundlagen des Vaginalsekrets und lernen, Veränderungen im Kontext von Zyklus, Schwangerschaft und Menopause sicher zu beurteilen. Sie gewinnen diagnostische Sicherheit bei der Einordnung vaginaler Beschwerden und erkennen frühzeitig Konstellationen mit erhöhtem Risiko oder Abklärungsbedarf. Zudem schärfen sie ihren Blick für wiederkehrende oder therapieresistente Symptome, bei denen eine erweiterte Diagnostik erforderlich ist.

Oberarzt, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, Palliativmedizin, Innere Klinik (Tumorforschung), Universitätsklinikum Essen

- Hämatologie und Onkologie / Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie / Strahlentherapie

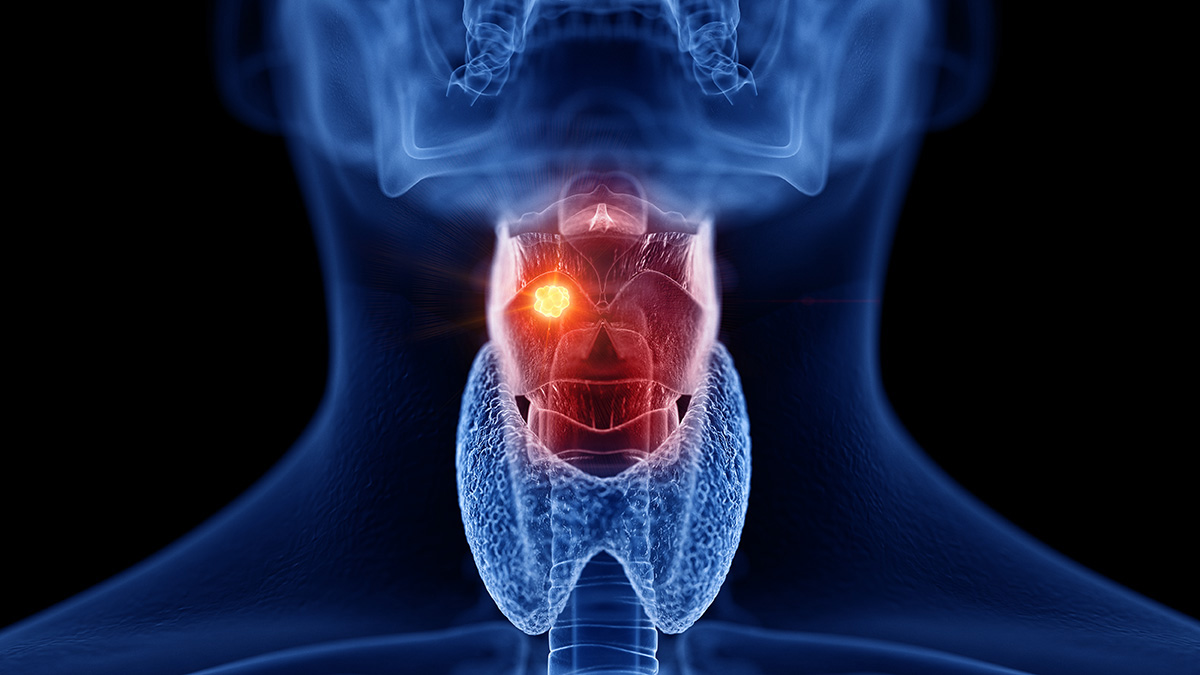

Medikamentöse Therapiesequenz beim rekurrenten/metastasierten Plattenepithelkarzinom des Kopf-Halses (r/m HNSCC)

Medikamentöse Therapiesequenz beim rekurrenten/metastasierten Plattenepithelkarzinom des Kopf-Halses (r/m HNSCC)

Kopf-Hals-Tumoren zählen weltweit zu den prognostisch anspruchsvollen malignen Erkrankungen und stellen insbesondere im metastasierten Stadium eine therapeutische Herausforderung dar. Diese Fortbildung vermittelt einen praxisnahen und anschaulichen Überblick über die systemischen Behandlungsstrategien beim rezidivierten oder metastasierten Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinom (r/m HNSCC bzw. r/m SCCHN). Nach einer kurzen Einführung in Karzinogenese, Prävention und Epidemiologie führt Herr Dr. Pogorzelski schrittweise zu den aktuellen Erstlinien- und Zweitlinienstandards und verdeutlicht die Bedeutung einer medikamentösen Therapiesequenz beim r/m HNSCC. Aktuelle Entwicklungen werden anhand von Studiendaten sowie Fallbeispielen eingehend beleuchtet und wichtige Faktoren zur Therapieselektion und -stratifizierung (z.B. Tumorlast, CPS) vorgestellt.

Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie / Hepatologie,

Privatpraxis für Gastroenterologie, Senior Consultant für das Centrum Gastroenterologie Bethanien am Bethanien Krankenhaus Frankfurt

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Gastroenterologie

Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) - Leitlinie 2023 und PPI-Therapie

Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) - Leitlinie 2023 und PPI-Therapie

Die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) liegt vor, wenn durch Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre belästigende Symptome und/oder Läsionen auftreten. Im Rahmen dieser Fortbildung stellt Herr Prof. Labenz als Autor der aktuellen S2k-Leitlinie GERD Empfehlungen von dieser vor und bespricht die Therapie mit Protonenpumpeninhibitoren (PPI) samt Indikationen, PPI-Fehlversorgung und Deeskalation. Sie erhalten wertvolle Informationen zur Differenzierung von Refluxbeschwerden und Refluxkrankheit, zur Pathophysiologie und Phänotypen der GERD sowie zur Aussagekraft diagnostischer Verfahren. Darüber hinaus erfahren Sie das Wichtigste zum Management von Refluxbeschwerden / GERD mittels Allgemeinmaßnahmen, medikamentösen Therapieoptionen, endoskopischer Intervention und Antireflux-Operation sowie zum Management von PPI-refraktären Refluxbeschwerden, „stillem Reflux“ und Reflux in der Schwangerschaft. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zu GERD auf den neuesten Stand zu bringen.

Vizepräsident Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Rheumatologie

Orthopädische Privatpraxis Seintsch Illgner Koblenz

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Endokrinologie und Diabetologie

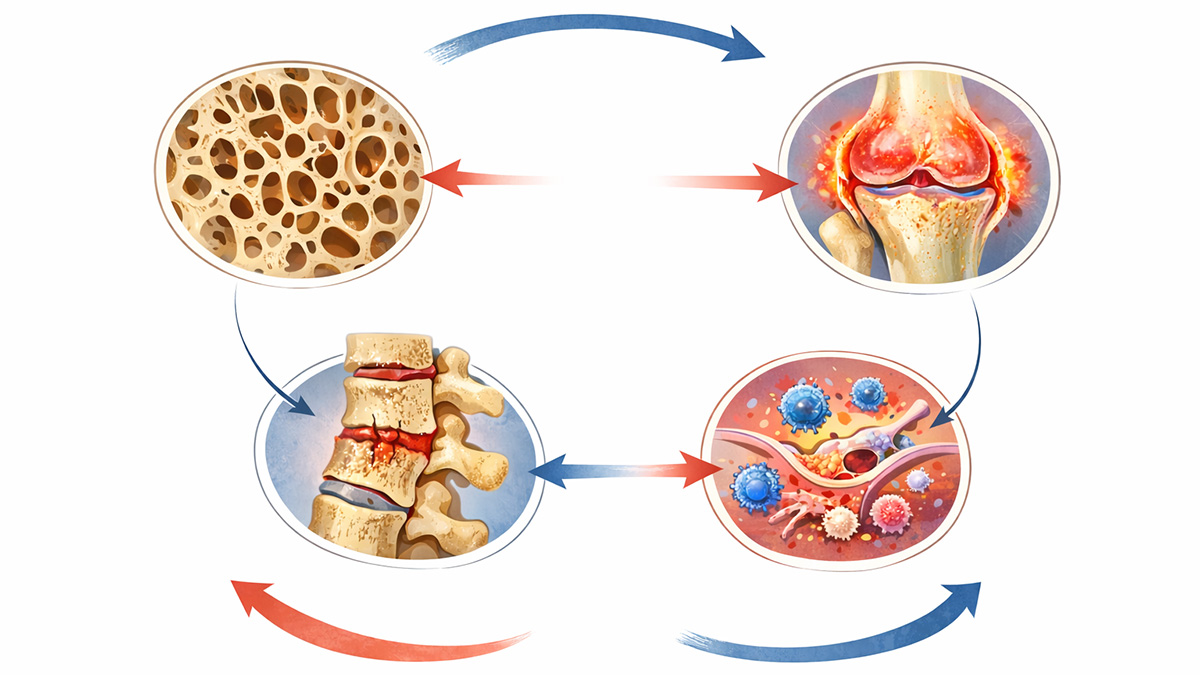

Osteoporose und Rheuma

Osteoporose und Rheuma

Rheumatische Erkrankungen stellen einen eigenständigen und klinisch relevanten Risikofaktor für osteoporotische Frakturen dar. Diese Online-CME beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen chronisch-entzündlichen Erkrankungen und Knochenstoffwechselstörungen auf Basis der aktuellen S3-Leitlinie Osteoporose sowie nationaler und europäischer rheumatologischer Empfehlungen. Im Fokus stehen Risikoabschätzung, Indikation zur Osteoporosediagnostik auch jenseits klassischer Altersgrenzen sowie leitliniengerechte Basis- und spezifische Therapieansätze. Anhand praxisnaher Aspekte und klinischer Fallbeispiele wird aufgezeigt, wie Frakturrisiken bei Rheumapatientinnen und -patienten frühzeitig erkannt und adäquat adressiert werden können.

Apl.-Professur Charité – Universitätsmedizin Berlin

Internist und Nephrologe, Hypertensiologe DHL®, Lipidologe DGFF®

Chefarzt Klinik für Innere Medizin

Akademisches Lehrkrankenhaus der „HMU Health and Medical University“, Potsdam

- Nephrologie / Kardiologie / Innere Medizin

Wenn Hypertonie zur Nierensache wird - Diagnostik und Therapie im Praxisalltag

Wenn Hypertonie zur Nierensache wird - Diagnostik und Therapie im Praxisalltag

Die arterielle Hypertonie ist nicht nur eine kardiovaskuläre Erkrankung, sondern stellt insbesondere im Kontext der chronischen Nierenkrankheit eine besondere diagnostische und therapeutische Herausforderung dar. In dieser Fortbildung geben Herr Prof. Tölle und Herr PD Dr. Zickler praxisnahe Einblicke in die strukturierte Diagnostik, Differenzialdiagnosen und zeitgemäße Therapieansätze bei Hypertonie mit Fokus auf Patienten mit chronischer Nierenkrankheit. Der Vortrag verknüpft pathophysiologische Grundlagen mit Leitlinienwissen und klinischer Erfahrung und zeigt auf, wie sich diese im nephrologischen Praxis- und Klinikalltag sicher anwenden lassen. Ein anschließender Expertenaustausch greift zentrale Fragestellungen auf und rundet die Fortbildung mit einer praxisnahen Einordnung aktueller Aspekte ab.

Facharzt für Innere Medizin, Rheumatologe und Gastroenterologie, Physikalische Medizin,

Ärztlicher Leiter der Abteilung Rheumatologie und Physikalische Medizin im Krankenhaus Neuwittelsbach,

München

- Gastroenterologie / Rheumatologie / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Innere Medizin

Morbus Crohn – Grundlagen für die ärztliche Praxis

Morbus Crohn – Grundlagen für die ärztliche Praxis

Diese eCME-Fortbildung vermittelt einen fundierten Überblick über den Morbus Crohn als chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Neben Definition, Epidemiologie und Pathogenese werden typische klinische Symptome sowie extraintestinale Manifestationen dargestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf der leitliniengerechten Diagnostik mit endoskopischen, bildgebenden und laborchemischen Verfahren sowie auf der Beurteilung von Krankheitsaktivität und Verlaufsformen. Darüber hinaus werden aktuelle Therapieziele, medikamentöse und operative Behandlungsstrategien sowie Aspekte zu Ernährung, Lebensstil und Patientenschulung praxisnah erläutert. Fallbeispiele und Take-home-Messages unterstützen die Übertragung in den klinischen Alltag.

Facharzt für Innere Medizin, Ernährungstherapie DGEM und Proktologie

Eugastro Internistische Praxis, Leipzig

Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Diabetologie und Endokrinologie, St. Georg Klinikum Leipzig

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

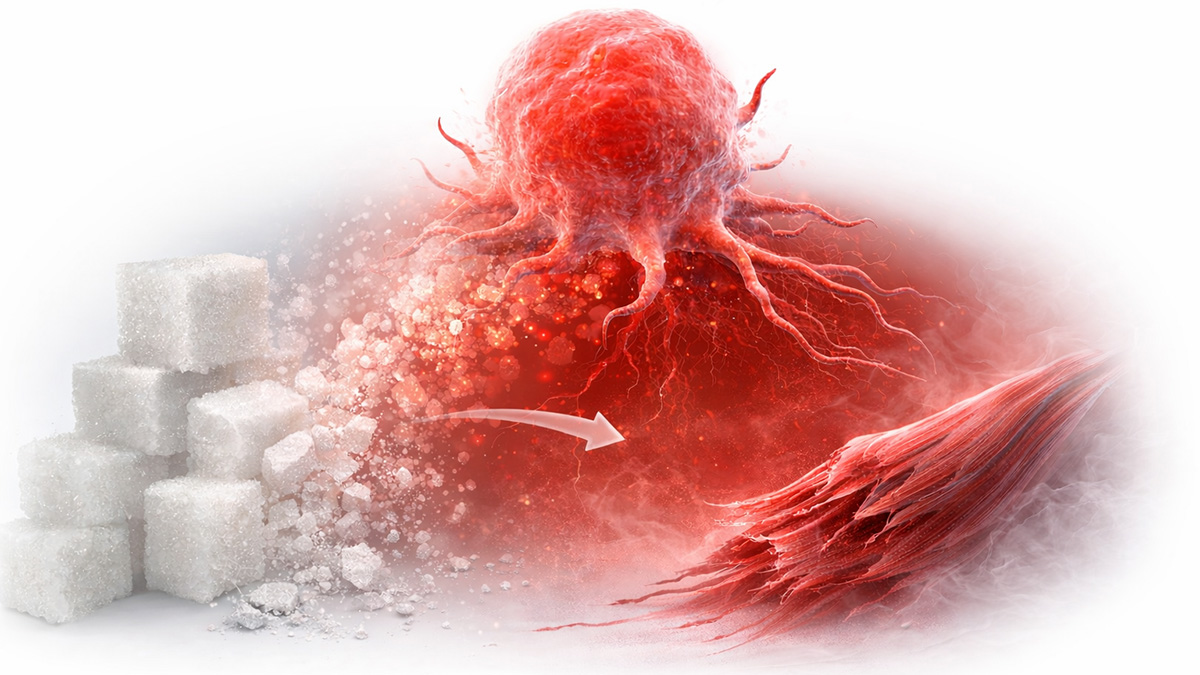

Hyperglykämie und Insulinresistenz in der Onkologie

Hyperglykämie und Insulinresistenz in der Onkologie

Die Diagnose einer Mangelernährung wird trotz vorhandener validierter Screeninginstrumente bei onkologischen Patienten oftmals erst spät oder sogar gar nicht gestellt. Entsprechend verzögert erfolgt in vielen Fällen eine bedarfsgerechte Ernährungstherapie, obwohl eine aktuelle Studie auch bei Krebspatienten die Vorteile einer gezielten Ernährungsintervention zeigt. Dabei können, abhängig vom Tumor, bis über 60 % der Krebspatienten von einer Mangelernährung betroffen sein. Während bei der Bilanzierung der Ernährungstherapie hauptsächlich auf die Eiweiß- und Kalorienversorgung geachtet wird, wird den Kohlenhydraten und der Glukose weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei können gerade Hyperglykämie und Insulinresistenz, die bei onkologischen Patienten zudem häufig sind, tumorfördernde Prozesse verstärken und den Verlauf der Erkrankung negativ beeinflussen, wie zahlreiche klinische Studien zeigen.

Herr Professor Schiefke sensibilisiert für die Bedeutung einer frühzeitigen, adäquaten Ernährungstherapie und zeigt, wie sich Mortalität, Therapieabbrüche, die Verträglichkeit der Tumortherapie und das Risiko einer Kachexie reduzieren lassen. Eine Mangelernährung verschlechtert die Prognose – ist jedoch in vielen Fällen vermeidbar.

Geschäftsführender Oberarzt am Universitätsklinikum Erlangen

Leiter der Päd. Gastroenterologie, Hepatologie und Endoskopie

Pädiatrischer Gastroenterologe (ÄK/GPGE)

Fachimmunologe (DGFI)

Pädiatrische Sonographie (DEGUM I)

Sprecher des Zentrums für seltene Leber-, Pancreas- und Darmerkrankungen (ZSLPD)

- Kinder- und Jugendmedizin / Gastroenterologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin

Seltene cholestatische Lebererkrankungen im Neugeborenen- und Kleinkindalter – Früh erkennen, gezielt handeln

Seltene cholestatische Lebererkrankungen im Neugeborenen- und Kleinkindalter – Früh erkennen, gezielt handeln

Die neonatale Cholestase ist ein stets pathologisches Leitsyndrom im Neugeborenen- und Säuglingsalter und erfordert aufgrund ihres potenziell progredienten Verlaufs eine rasche und strukturierte diagnostische Abklärung. In dieser Fortbildung führt Sie Herr Prof. Hörning praxisnah durch die klinische Präsentation des prolongierten Ikterus, erläutert den leitlinienbasierten diagnostischen Algorithmus und zeigt auf, wie durch frühzeitige Bilirubindifferenzierung und gezielte Zuweisung an spezialisierte Zentren entscheidende Zeit gewonnen werden kann. Anhand typischer Krankheitsbilder wie Gallengangsatresie, genetisch-cholestatischer Lebererkrankungen und ausgewählter Fallbeispiele werden differenzialdiagnostische Stolpersteine, prognostisch relevante Parameter sowie aktuelle Konzepte des langfristigen Managements diskutiert. Mit dieser Fortbildung vertiefen Sie ihr Verständnis dafür, welche klinischen Warnzeichen eine sofortige Abklärung erfordern, wie sich intra- und extrahepatische Ursachen sicher voneinander abgrenzen lassen und warum das Timing der Diagnosestellung maßgeblich über Organerhalt und Langzeitprognose entscheidet. Ziel ist es neonatale Cholestase früh zu erkennen, leitliniengerecht zu behandeln und betroffene Kinder optimal zu versorgen.

Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, DEGUM II

Chefarzt, Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Sana Kliniken Duisburg

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Geburtseinleitung: medizinische und juristische Herausforderungen

Geburtseinleitung: medizinische und juristische Herausforderungen

Die Geburtseinleitung gehört zu den anspruchsvollsten Entscheidungen in der Geburtshilfe – besonders bei Zustand nach Sectio oder maternaler Adipositas. Diese eCME vermittelt, wie Sie medizinische Risiken sicher abwägen, Leitlinien fundiert anwenden und die Vorgaben zur Aufklärung und Dokumentation rechtsicher umsetzen. Ein kompakter Leitfaden für mehr Sicherheit im klinischen Alltag.

Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie

Oberarzt des Rheumazentrum Ruhrgebiet, Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum Herne

- Pneumologie / Rheumatologie / Innere Medizin

Lungenfibrose - Warum ist die frühe Diagnostik so wichtig?

Lungenfibrose - Warum ist die frühe Diagnostik so wichtig?

Der Pneumologe Prof. Dr. Hans-Joachim Kabitz und der Rheumatologe PD Dr. Philipp Sewerin widmen sich gemeinsam einer spannenden Thematik – interstitielle Lungenerkrankungen (ILD). Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der frühen Diagnose, der eine hohe Relevanz hinsichtlich der Prognose zugeschrieben wird.

In dieser Fortbildung fokussieren sich in dieser Fortbildung auf die diagnostischen Maßnahmen, die als Grundpfeiler einer frühen Diagnostik und Prognoseverbesserung dienen. Doch auch die Möglichkeiten interdisziplinärer Zusammenarbeit sowie das alltägliche Therapiemanagement der ILDs und der chronisch progredient fibrosierenden ILDs stehen im Zentrum der Fortbildung. Die Diskussion spannender Kasuistiken rundet den Vortrag ab.

Ressortleiter Abrechnung, Medizin und Sonderproduktionen, ARZT & WIRTSCHAFT

- Allgemeinmedizin

Suizidwunsch in der hausärztlichen Praxis

Suizidwunsch in der hausärztlichen Praxis

In Zukunft werden sich vermutlich mehr Patienten mit dem Wunsch nach Suizidassistenz an ihre Hausärzte wenden. Das bringt besondere Herausforderungen für Ärzte mit sich. Eine Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V (DEGAM) adressiert nun den Umgang von Hausärzten mit der Nachfrage nach Suizidassistenz.

In dieser eCME erfahren sie, welche Empfehlungen und Statements die Leitlinie zu diesem Thema bereithält. Sie erhalten Einblicke in die Anforderungen an die Arzt-Patienten-Kommunikation sowie Kenntnisse zur juristischen Einordnung der Suizidassistenz. Darüber hinaus erfahren Hausärzte, warum es so wichtig ist, sich ihrer eigenen Haltung zur Suizidassistenz bewusst zu werden und welche ethischen Überlegungen dabei eine Rolle spielen können.

MaHM

Facharzt für Allgemeinmedizin, Reisemedizin, Tropenmedizin, Ernährungsmedizin

Dr. Frühwein & Partner

München

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Innere Medizin / Neurologie

Herpes zoster bekämpfen: Das Wichtigste über Virus, Krankheitsbild und Impfung

Herpes zoster bekämpfen: Das Wichtigste über Virus, Krankheitsbild und Impfung

Herpes zoster, im Deutschen auch als Gürtelrose bezeichnet, ist eine Erkrankung, die durch eine Infektion mit dem Varizella-zoster-Virus verursacht wird. Nach Erstinfektion in der Kindheit löst das Virus die Varizellen (Windpocken) aus und kann dann in den Nervenbahnen verbleiben und als Sekundärmanifestation im höheren Lebensalter einen Herpes zoster auslösen. In Deutschland erkrankt etwa jede dritte Person an Herpes zoster. Die Zahl der Fälle steigt mit dem Lebensalter stark an, ebenso wie das Risiko von schwerwiegenden Komplikationen.

Diese Fortbildung gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Fakten zum Varizella-zoster-Virus sowie die Reaktivierung der Varizella-zoster-Viren zu Herpes zoster. Neben dem Krankheitsbild wird auf die Impfempfehlung sowie auf die Wirksamkeitsdaten der verfügbaren Impfstoffe eingegangen.

Univ.-Prof. Dr. med. Jan Krönke

Direktor der Klinik für Innere Medizin C

Universitätsmedizin Greifswald

- Hämatologie und Onkologie

Multiples Myelom nach Rückfall – Moderne Immuntherapien: Anwendung, Nebenwirkungen, Ausblick

Multiples Myelom nach Rückfall – Moderne Immuntherapien: Anwendung, Nebenwirkungen, Ausblick

In dieser eCME erhalten Sie einen aktuellen, praxisnahen Überblick zu den bispezifischen Antikörpern in der Therapie des Multiplen Myeloms. Prof. Dr. Jan Krönke und PD Dr. Annamaria Brioli diskutieren die rasante Entwicklung immuntherapeutischer Strategien, ihre Wirkmechanismen und die entscheidenden Unterschiede zu etablierten Behandlungsansätzen. Im Fokus stehen zugelassene BCMA-gerichtete und GPRC5D-gerichtete bispezifische Antikörper, Kriterien für den klinischen Einsatz, das Management typischer Nebenwirkungen, insbesondere CRS, ICANS und Infektionen, sowie die praktische Einordnung gegenüber CAR-T Zelltherapien.

Facharzt für Innere Medizin, Nephrologie, Infektiologie, Suchtmedizin

Chefarzt Innere Medizin-Infektiologie, Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH, Kemperhof, Koblenz

- Innere Medizin / Infektiologie / Hämatologie und Onkologie

Komplexe Multimorbidität - Beispiel HIV und onkologische Erkrankung

Komplexe Multimorbidität - Beispiel HIV und onkologische Erkrankung

Menschen mit HIV erreichen heute dank moderner Versorgung eine nahezu normale Lebenserwartung – zugleich nimmt mit dem Alter die Häufigkeit komplexer Multimorbidität und schwerwiegender Komplikationen wie onkologischer Erkrankungen zu.

Diese Fortbildung führt Sie anhand eines praxisnahen Fallbeispiels durch die Versorgung eines älteren, virologisch supprimierten HIV-Patienten mit metabolischem Syndrom, beginnender Niereninsuffizienz und neu diagnostiziertem aggressivem Lymphom.

Im Fokus steht, wie Sie strukturiert priorisieren, eine zielgerichtete Diagnostik aufsetzen und kritische Differenzialdiagnosen sicher ausschließen. Sie erhalten Handlungssicherheit für die Anpassung der HIV-Therapie im Rahmen der Krebsbehandlung, den Umgang mit Wechselwirkungen, Infektionsprophylaxe und präventive Maßnahmen wie Impfplanung. Die vermittelten Prinzipien sind dabei auch auf andere komplex multimorbide Patienten übertragbar Stärken Sie ihre Kompetenz, Versorgung über Fachgrenzen hinweg zu steuern und Risiken durch Interaktionen, eingeschränkte Organfunktion und verpasste Prävention konsequent zu minimieren.