Aktuelle CME

Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.

Praktischer Arzt

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Medizinisches Cannabis im Überblick - Grundlagen, aktuelle Daten und Leitlinien-Empfehlungen

Medizinisches Cannabis im Überblick - Grundlagen, aktuelle Daten und Leitlinien-Empfehlungen

Chronische Schmerzen, Spastik oder therapieresistente Übelkeit können im Praxisalltag zu therapeutischen Herausforderungen werden. Jeder Haus- und Facharzt darf Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen unter bestimmten Voraussetzungen Cannabisarzneimittel verordnen. Diese Fortbildung bietet einen kompakten und evidenzbasierten Überblick über den aktuellen Stand zur medizinischen Anwendung von Cannabis. Dabei werden mögliche Anwendungsgebiete wie Tumorerkrankungen, Schmerzmedizin, Multiple Sklerose und psychiatrische Erkrankungen samt Empfehlungen aktueller Leitlinien besprochen sowie auf Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Kontraindikationen eingegangen. Darüber hinaus vermittelt diese Fortbildung praxisnahe Tipps zu Dosierung und Wirkeintritt, Applikationsformen und zur Verordnung. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zu medizinischem Cannabis auf den neuesten Stand zu bringen.

Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Innere Medizin

Impfen unter Immunsuppression - ausgewählte Krankheitsbilder

Impfen unter Immunsuppression - ausgewählte Krankheitsbilder

Rund 10 % der Bevölkerung sind von Erkrankungen betroffen, die mit einer Immunsuppression einhergehen. Die Zahl immunsupprimierter Patientinnen und Patienten nimmt stetig zu – vor allem durch den zunehmenden Einsatz immunmodulatorischer Therapien, etwa bei Autoimmunerkrankungen.

Diese Fortbildung vermittelt Ihnen einen praxisnahen Überblick über den gezielten Infektionsschutz bei Immunsuppression. Anhand relevanter Krankheitsbilder – darunter chronisch-entzündliche Erkrankungen, Asplenie, HIV und chronische Nierenerkrankungen – erhalten Sie konkrete Empfehlungen für die Impfplanung im Praxisalltag.

Im Fokus stehen die aktuellen STIKO-Empfehlungen zu Indikationsimpfungen sowie der differenzierte Einsatz von Tot- und Lebendimpfstoffen bei immunsuppressiver Therapie. Ergänzend wird die Rolle der Impfung von engen Kontaktpersonen beleuchtet – als zentrale Maßnahme zum Schutz vulnerabler Patientengruppen.

Professur für Pneumologische Rehabilitation an der Philipps Universität Marburg

Chefarzt Fachzentrum Pneumologie Schön Klinik Berchtesgadener Land

Lehrkrankenhaus der Philipps Universität Marburg und PMU Salzburg

- Pneumologie / Innere Medizin / Infektiologie

Basistherapie der Bronchiektasen

Basistherapie der Bronchiektasen

Bronchiektasen sind eine chronische Lungenerkrankung, deren Prävalenz kontinuierlich steigt und die mit rezidivierenden Infekten, produktivem Husten und einer schleichenden Verschlechterung der Lungenfunktion einhergeht. Unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. Rembert Koczulla und Dr. Tessa Schneeberger wird in dieser Fortbildung die Basistherapie der Bronchiektasen inkl. Rauchentwöhnung, Schutzimpfungen, Atemphysiotherapie, Sekretolyse, körperliches Training und Rehabilitation in den Mittelpunkt gestellt. Sie zeigen, wie durch gezielte Maßnahmen eine effektive Symptomkontrolle, die Reduktion von Exazerbationen und eine langfristige Stabilisierung erreicht werden können. Die Teilnehmenden lernen, u.a. physiotherapeutische Maßnahmen leitliniengerecht und patientenorientiert einzusetzen, Therapien individuell anzupassen und Patientinnen und Patienten aktiv in das Management einzubeziehen. Der Stellenwert der pulmonalen spezifische Rehabilitation und viele praktische Tipps werden im Rahmen dieser Fortbildung vermittelt

Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zur Basistherapie von Bronchiektasen zu aktualisieren und die Lebensqualität Ihrer Patienten durch gezielte Maßnahmen nachhaltig zu verbessern.

Bereichsleitung Gastrointestinale Tumore und ENETS Zentrum Neuroendokrine Tumore

Universitätsklinikum Marburg

- Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Nuklearmedizin / Innere Medizin

Aktuelles Praxiswissen zur ENETS-Leitlinie: NET des Dünndarms

Aktuelles Praxiswissen zur ENETS-Leitlinie: NET des Dünndarms

Dünndarm-NET gehören zu den häufigsten NET. Nachdem die WHO-Klassifikation aktualisiert und die Leitlinie der Europäischen Neuroendokrinen Tumorgesellschaft (ENETS) überarbeitet wurde, stellen Frau Prof. Rinke und Frau Prof. Pavel anhand der Schlüsselfragen aus der ENETS-Leitlinie die wichtigsten diagnostischen und therapeutischen Aspekte, sowie Neuerungen zum Dünndarm-NET vor. Unter Hinzunahme von Bildmaterial und Kasuistiken führen die beiden Referentinnen im Dialog praxisnah durch die Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge, wobei auch auf die Besonderheiten bei Vorliegen eines Karzinoid-Syndroms eingegangen wird.

Gerinnungsambulanz und Hämophiliezentrum

II. Medizinische Klinik und Poliklinik

Onkologie, Hämatologie und KMT mit der Sektion Pneumologie

UKE Hamburg

- Angiologie / Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin

Therapie und Rezidivprophylaxe tumorassoziierter venöser Thromboembolien bei Erwachsenen

Therapie und Rezidivprophylaxe tumorassoziierter venöser Thromboembolien bei Erwachsenen

In diesem CME-Modul werden die klinische Bedeutung tumorassoziierter VTE sowie verschiedene Therapieoptionen anhand der Empfehlungen nationaler und internationaler Leitlinien dargestellt. Dabei werden die Vor- und Nachteile direkter oraler Antikoagulantien (DOAK) anhand aktueller Studiendaten beleuchtet und erörtert.

Medizinischer Direktor des BCRT Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin, wissenschaftlicher Leiter des CRM Centrum für Reise- und Tropenmedizin Düsseldorf, Lehrbeauftragter der Universität zu Köln (Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene), Consulting Expert der WHO und Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Innere Medizin / Kinder- und Jugendmedizin

Aktuelle Relevanz ausgewählter Reiseimpfungen

Aktuelle Relevanz ausgewählter Reiseimpfungen

Reiseassoziierte Infektionskrankheiten stellen auch in Zeiten postpandemischer Mobilität ein relevantes Risiko für international reisende Patienten dar.

Diese Fortbildung bietet Ärzt*innen einen aktuellen Überblick über zentrale, impfpräventable Erkrankungen, die im reisemedizinischen Kontext besonders relevant sind – darunter Influenza, Hepatitis A und B, Typhus, Tollwut, FSME, Japanische Enzephalitis, Meningokokken, Polio, Dengue und Gelbfieber. Die Inhalte basieren auf den aktuellen Empfehlungen der STIKO und werden durch praxisrelevante Hinweise zur Indikationsstellung, regionalen Risikobewertung und Impfberatung ergänzt.

Ziel der Fortbildung ist es, Teilnehmenden zu vermitteln, wie sie Reiserisiken differenziert einschätzen, individuelle Impfindikationen ableiten und Impfentscheidungen unter Berücksichtigung geografischer, saisonaler und patientenspezifischer Faktoren treffen können. Auch besondere Anforderungen bei bestimmten Patientengruppen – etwa bei VFR-Reisenden oder chronisch Kranken – werden praxisnah thematisiert.

Oberarzt

Leiter Schwerpunkt myeloproliferative Neoplasien

Universitätsklinikum Essen

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

JAK2 Allel-Last Messung bei Polycythaemia Vera (PV) – warum und wann?

JAK2 Allel-Last Messung bei Polycythaemia Vera (PV) – warum und wann?

Die JAK2V617F-Mutation spielt eine zentrale Rolle in der Pathogenese myeloproliferativer Neoplasien, insbesondere der Polycythaemia Vera (PV). Diese Fortbildung beleuchtet den aktuellen Wissensstand zur diagnostischen und prognostischen Bedeutung der JAK2-Allel-Last:

Wann sollte die Allel-Last bestimmt werden? Welche Aussagekraft hat sie hinsichtlich Thromboserisiko und Progression zur Myelofibrose? Welche Therapieformen beeinflussen die Allel-Last, und ist deren Reduktion mit einem verbesserten klinischen Verlauf assoziiert?

Diese praxisrelevante Online-Fortbildung richtet sich an Hämatolog:innen und internistisch tätige Ärzt:innen und liefert wertvolle Entscheidungshilfen zur Integration der JAK2-Allel-Last-Messung in die klinische Routine.

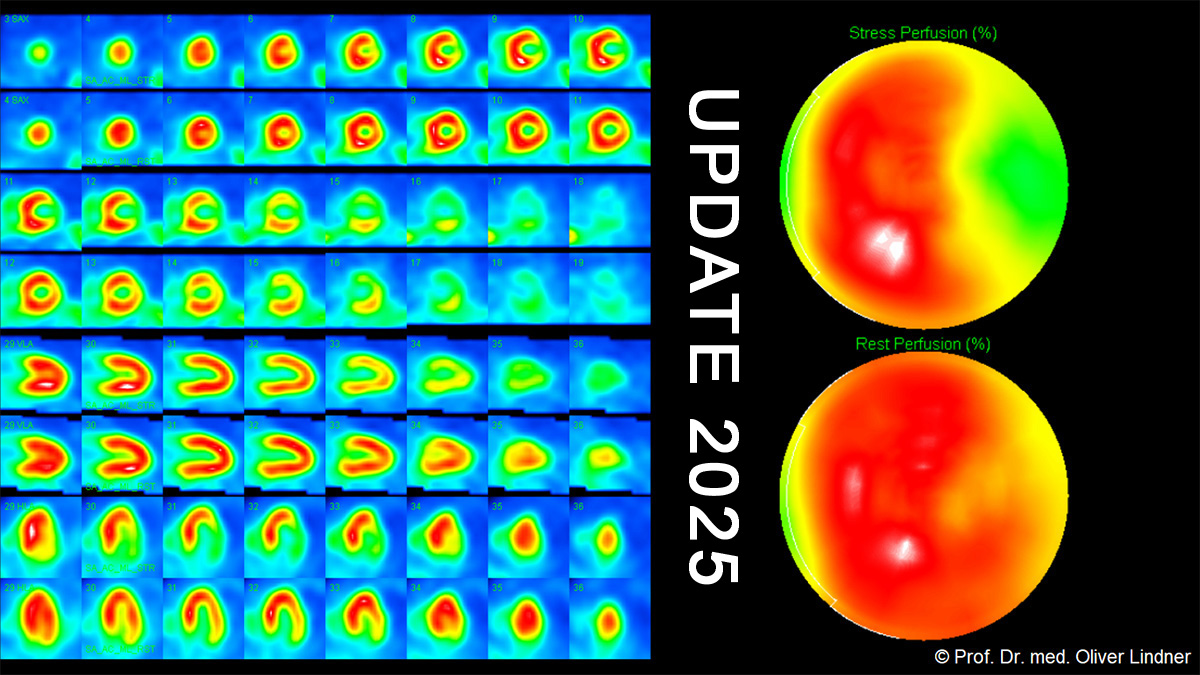

Facharzt für Nuklearmedizin

Leitender Oberarzt des Instituts für Radiologie, Nuklearmedizin und molekulare Bildgebung

Herz- und Diabeteszentrum NRW, Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen

- Kardiologie / Innere Medizin / Nuklearmedizin

Bildgebende Diagnostik der koronaren Herzkrankheit (KHK) - Stellenwert der Myokard-SPECT

Bildgebende Diagnostik der koronaren Herzkrankheit (KHK) - Stellenwert der Myokard-SPECT

Die chronische koronare Herzkrankheit (KHK) zählt zu den häufigsten Herzerkrankungen und erfordert eine differenzierte, leitliniengerechte Diagnostik. In dieser Fortbildung erläutert Prof. Dr. Oliver Lindner anschaulich den diagnostischen Stellenwert der Myokard-SPECT im Kontext der aktuellen Leitlinien und zeigt auf, wie sich bildgebende Verfahren basierend auf Koronarphysiologie und Vortestwahrscheinlichkeit optimal einsetzen lassen. Im Vergleich mit der koronaren CT-Angiographie wird vermittelt, wann welche Methode im klinischen Alltag differenziert oder ergänzend eingesetzt werden kann. Fallbeispiele und Entscheidungspfade bieten praxisnahe Orientierung für diagnostische Entscheidungen bei chronischer KHK.

Facharzt für Innere Medizin, Infektiologie

Zentrum für Onkologie

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Intensivmedizin

COVID-19 Therapien – Leitlinien und Behandlungsmanagement

COVID-19 Therapien – Leitlinien und Behandlungsmanagement

Diese Fortbildung vermittelt praxisrelevante Kenntnisse zur leitliniengerechten antiviralen Frühtherapie von COVID-19. Anhand eines Fallbeispiels werden aktuelle Empfehlungen der AWMF-S3-Leitlinie, der STIKO sowie von COVRIIN und WHO erläutert und die Entscheidungsfindung für geeignete Therapieoptionen beleuchtet. Ziel ist es, die frühzeitige, evidenzbasierte Behandlung zur Vermeidung schwerer Verläufe im ambulanten und stationären Bereich sicherzustellen.

Facharzt für Innere Medizin, ehem. Chefarzt und leitender Arzt der Abteilung für Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin-Wannsee, Vizepräsident der Gesellschaft für Phytotherapie e.V., Präsident des Zentralverbands der Ärzte für Naturheilverfahren und Regulationsmedizin e.V.

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Kardiologie / Naturheilverfahren

Hitze und kardiovaskuläre Risiken - Epidemiologie, Pathophysiologie, Prävention, Medikation

Hitze und kardiovaskuläre Risiken - Epidemiologie, Pathophysiologie, Prävention, Medikation

Hitzeperioden stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko für kardiovaskulär vorerkrankte ebenso wie für bislang gesunde Menschen dar – insbesondere angesichts der Zunahme klimatischer Extremereignisse. Diese Fortbildung vermittelt Ihnen aktuelle epidemiologische Erkenntnisse zur hitzebedingten Übersterblichkeit, erläutert die pathophysiologischen Auswirkungen hoher Temperaturen auf das Herz-Kreislauf-System und präsentiert praxisnahe Strategien für Prävention, Medikationsanpassung und Patientenberatung in der hausärztlichen Versorgung. Zudem werden präklinische und klinische Daten zu phytotherapeutischen Optionen zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion vorgestellt. Sie erfahren, welche Risikofaktoren besondere ärztliche Aufmerksamkeit erfordern, wie sich die Pharmakokinetik unter Hitzeeinfluss verändert und wie durch gezielte Maßnahmen die kardiale Resilienz Ihrer Patienten gestärkt werden kann. Diese Fortbildung bietet Ihnen wissenschaftlich fundiertes Wissen, um vulnerable Patientengruppen effektiv vor hitzebedingten Komplikationen zu schützen.

Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main

- Kardiologie / Angiologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin

Direkte orale Antikoagulation bei Erwachsenen mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern (VHF) - Therapietreue und Umstellung professionell managen

Direkte orale Antikoagulation bei Erwachsenen mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern (VHF) - Therapietreue und Umstellung professionell managen

In Deutschland leiden etwa 3,5 Millionen Menschen unter Vorhofflimmern (VHF) und Schätzungen zufolge wird der demografische Wandel die VHF-Prävalenz in Europa bis 2060 verdoppeln.

In diesem Modul liegt der Fokus auf der Adhärenz und Persistenz bei der Therapie mit direkten oralen Antikoagulanzien (DOAK) sowie den klinischen Konsequenzen mangelnder Therapietreue in der Schlaganfallprophylaxe bei VHF. Zudem werden bestimmte Situationen für und gegen eine Therapieumstellung bei oralen Antikoagulanzien sowie der professionelle Umgang damit erörtert.

Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Innere Medizin / Infektiologie

Sicher Reisen: Wichtige Impfungen und Malariaprophylaxe

Sicher Reisen: Wichtige Impfungen und Malariaprophylaxe

Reiseassoziierte Infektionskrankheiten sind ein zentraler Bestandteil der reisemedizinischen Beratung und erfordern aktuelles sowie regionalspezifisches Wissen. Diese CME vermittelt, welche Impfungen für verschiedene Reiseziele empfohlen oder vorgeschrieben sind, wie Reiserisiken differenziert eingeschätzt werden können und wie eine effektive Malariaprophylaxe – inklusive Selbstmedikation – sinnvoll erfolgt.

Auch spezielle Aspekte wie Impfempfehlungen für VFR-Reisen („visiting friends and relatives“) oder bei chronischen Erkrankungen werden berücksichtigt.

Ziel der Fortbildung ist ein kompakter Überblick über die STIKO-Empfehlungen zu Reiseimpfungen, darunter Masern, Influenza, Hepatitis A/B, Typhus, Polio, FSME, Meningokokken, Gelbfieber, Dengue, Chikungunya, Tollwut und Japanische Enzephalitis – ergänzt durch praxisnahe Informationen zur Malariaprophylaxe.

Facharzt für Transfusionsmedizin

Leiter des Institutes für Transfusionsmedizin der Universitätsmedizin Greifswald

- Angiologie / Kardiologie / Innere Medizin

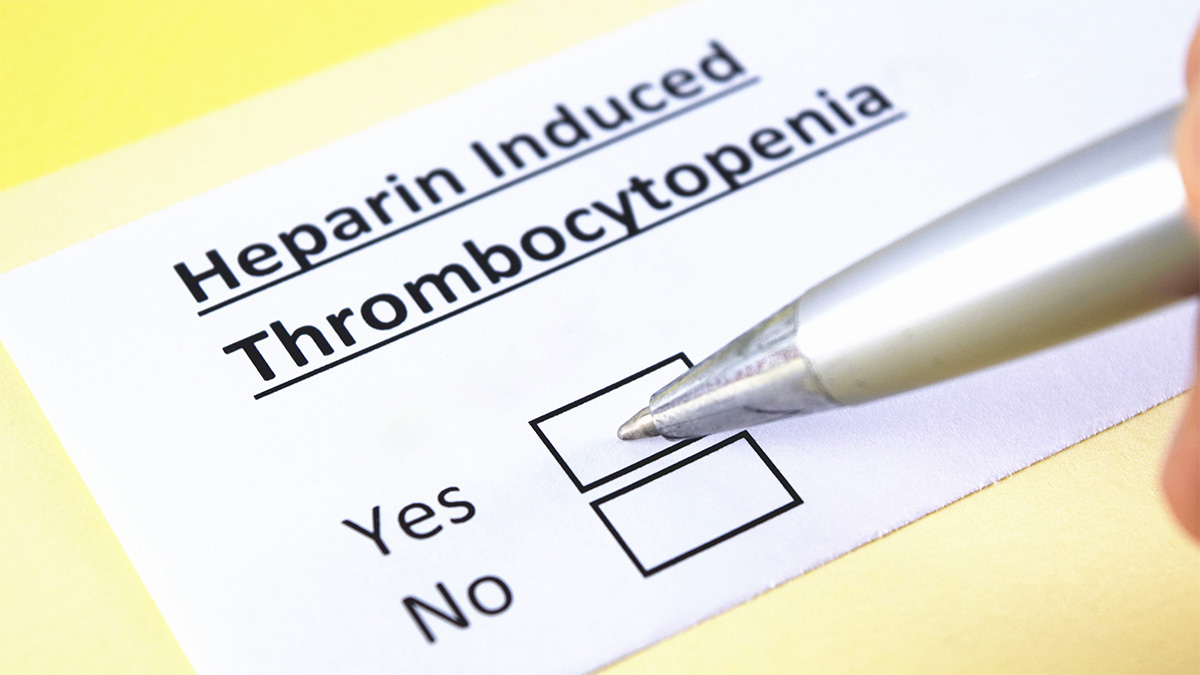

Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT)

Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT)

Die Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT) geht mit einer Verminderung der Thrombozytenzahl bei gleichzeitiger Thromboseneigung einher. Verschiedene Risikofaktoren wie beispielsweise die Art des verwendeten Heparins konnten identifiziert werden. Im Rahmen dieser Fortbildung bespricht Herr Prof. Greinacher in seinem spannenden Vortrag das Wichtigste zur Diagnose und zur Therapie einer HIT. Neben wertvollen Informationen zum Pathomechanismus, zu den Risikofaktoren, zu HIT-Antikörpern und zur Diagnose anhand der 4 T's erhalten Sie praxisrelevante Tipps zum Ausschließen und Identifizieren einer HIT sowie zum Monitoring und zur Interpretation der Thrombozytenzahlen. Weitere praxisrelevante Empfehlungen die Therapieoptionen betreffend runden diese Fortbildung ab.

Direktor der Klinik für Infektiologie,

Universitätsklinikum Essen

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Geriatrie

Infektionskrankheiten und Immunschwäche – Relevanz des Impfens

Infektionskrankheiten und Immunschwäche – Relevanz des Impfens

Diese CME-Fortbildung beleuchtet die besondere Bedeutung von Impfungen bei Patient:innen mit Immunschwäche oder unter immunsuppressiver Therapie. Krankheitslast durch virale Infektionserkrankungen wie Influenza, COVID-19, RSV, Herpes zoster oder Heptatitis B finden genauso Berücksichtigung wie die Krankheitslast durch bakterielle Erreger wie Pneumonie oder Meningitis. Die Fortbildung vermittelt praxisrelevantes Wissen zu empfohlenen Indikationsimpfungen, Risiken durch impfpräventable Infektionen und konkreten Handlungsempfehlungen für den ärztlichen Alltag.

Chefarzt Rheumatologie und Klinische Immunologie

Helios Fachklinik Vogelsang-Gommern

- Haut- und Geschlechtskrankheiten / Rheumatologie / Innere Medizin

Pharmakologisches Management der Psoriasis-Arthritis (PsA)

Pharmakologisches Management der Psoriasis-Arthritis (PsA)

Die Psoriasis-Arthritis (PsA) stellt eine komplexe und heterogene Erkrankung dar, die sowohl Haut als auch Gelenke betrifft. Rund jede dritte Person mit Psoriasis entwickelt im Laufe der Erkrankung eine PsA. Durch ihre vielfältigen klinischen Manifestationen und Komorbiditäten wie z.B. Spondylitis, Enthesitis, chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) oder Uveitis stellt sie eine Herausforderung in der Therapie dar und erfordert eine individualisierte und interdisziplinäre Behandlungsstrategie.

Ziel dieser Fortbildung ist es Ihnen anhand der Empfehlungen der European League Against Rheumatism (EULAR) einen Überblick zum pharmakologischen Management der PsA zu geben. Die Auswahl der Therapie hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Schweregrads der Erkrankung, des Ansprechens auf vorherige Therapien, der Präferenzen der Patientin oder des Patienten und potenzieller Begleiterkrankungen. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen, irreversible Gelenkschäden zu vermeiden und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

MBA

Facharzt für Allgemeinmedizin

Facharzt für Innere Medizin

Diabetologe, Praxis Hoffmann & Muth, Berlin

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Endokrinologie und Diabetologie

Warum kontinuierliche Glukosemessung für alle Menschen mit T2D sinnvoll sein kann

Warum kontinuierliche Glukosemessung für alle Menschen mit T2D sinnvoll sein kann

In dieser praxisorientierten Online-Fortbildung erfahren Sie, warum die kontinuierliche Glukosemessung (CGM) auch bei älteren Patient:innen mit Typ-2-Diabetes (T2D) einen wichtigen Stellenwert in der modernen Diabetestherapie hat. Angesichts einer hohen Prävalenz von T2D in der Altersgruppe 65+ sowie altersbedingter Herausforderungen wie Multimorbidität, funktionellen Einschränkungen und erhöhtem Hypoglykämierisiko gewinnen personalisierte Therapieansätze zunehmend an Bedeutung.

Die Fortbildung vermittelt evidenzbasierte Erkenntnisse zum Nutzen von CGM bei älteren, insulinbehandelten Patient:innen, stellt konkrete Anwendungsszenarien vor und beleuchtet technische, soziale und individuelle Aspekte – inklusive der zunehmenden digitalen Affinität dieser Altersgruppe.

Facharzt für Hämatologie und Onkologie,

Senior Clinician Scientist, Interdisziplinäres Studienzentrum mit Early Clinical Trial Unit (ECTU),

Comprehensive Cancer Center Mainfranken (CCCMF), Uniklinikum Würzburg

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Neurologie / Intensivmedizin

Bispezifische T-Zell-Engager in der Hämatologie/Onkologie: Praktisches Management von CRS und ICANS

Bispezifische T-Zell-Engager in der Hämatologie/Onkologie: Praktisches Management von CRS und ICANS

Das Zytokin-Freisetzungssyndrom (CRS) und das Immuneffektorzell-assoziierte Neurotoxizitätssyndrom (ICANS) sind mögliche Nebenwirkungen bei der Therapie mit bispezifischen T-Zell-Engagern, die in der hämatologischen und onkologischen Praxis zunehmend an Bedeutung gewinnen. Diese gut beschriebenen Nebenwirkungen manifestieren sich meist innerhalb von wenigen Tagen nach der Antikörpergabe und können mittels symptomatischer Therapie wie z. B. Flüssigkeitszufuhr und Sauerstoffgabe sowie Steroiden und auch Antikörpern gut behandelt werden. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie von Herrn Dr. Hummel eine praxisnahe und fundierte Einführung in die Pathomechanismen, die klinischen Verläufe, das Grading, die Differenzialdiagnosen und die aktuellen Empfehlungen zum Management von CRS und ICANS. Ein besonderer Fokus liegt auf der frühzeitigen Erkennung und dem interdisziplinären Vorgehen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Handlungskompetenz im Umgang mit CRS und ICANS gezielt zu stärken und die Patientenversorgung weiter zu optimieren.

Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Schlafmedizin, Rehabilitationswesen, Köln

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Pneumologie

Rauchen und Tabakabhängigkeit - Diagnostik und Behandlung

Rauchen und Tabakabhängigkeit - Diagnostik und Behandlung

Tabakrauch gehört zu den gefährlichsten Substanzgemischen mit psychotropen Inhaltsstoffen. Das Inhalieren von diesem ist mit vielen verschiedenen mittel- und langfristigen gesundheitlichen Risiken wie Atemwegserkrankungen, Krebserkrankungen und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert. Im Rahmen dieser Fortbildung bespricht Herr Dr. de Zeeuw das Wichtigste zum Rauchen und zur Tabakabhängigkeit und gibt wertvolle und praxisrelevante Tipps zur erfolgreichen Tabakentwöhnung. Dabei wird insbesondere auf die motivierende Gesprächsführung zum Erreichen der Motivation zur Rauchfreiheit bei den Patienten sowie auf die 5 „A’s“ und die drei goldenen „S“ Schlusspunktmethode, Umgang mit Schlüsselreizen und Substitution eingegangen. Neben dem Rauchen von Zigaretten findet zudem das Rauchen von weiteren Tabakprodukten wie E-Zigarette, Shisha und Tabakerhitzer Berücksichtigung. Diese Fortbildung liefert konkrete Handlungsempfehlungen für den Praxisalltag und unterstützt Sie dabei, die Patienten auf dem Weg in ein rauchfreies Leben erfolgreich zu begleiten und somit ihre Lebensqualität erheblich zu verbessern.