Aktuelle CME

Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.

Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin, Professor für Kardiologie an der Universität Leipzig, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig.

- Allgemeinmedizin / Angiologie / Innere Medizin / Kardiologie

Grundlagen der Lipidtherapie

Grundlagen der Lipidtherapie

Kardiovaskuläre Erkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Dabei zählt die Hypercholesterinämie zu den größten Risikofaktoren für die Entstehung von Atherosklerose und für die Pathogenese kardiovaskulärer Erkrankungen. Im Rahmen dieser Fortbildung werden die Grundlagen der Lipidtherapie ausführlich besprochen sowie die der Pathogenese atherosklerotischer Erkrankungen zugrundeliegenden Lipoproteine. Insbesondere wird auf die Bedeutung des LDL-C-Cholesterins eingegangen. Zudem werden die verschiedenen Therapieoptionen zur Senkung des LDL-Cholesterins diskutiert. Dabei finden bewährte Medikamente, neue Wirkstoffe sowie Empfehlungen aktueller Leitlinien Berücksichtigung.

Oberärztin CVK, Leiterin des Endometriosezentrum CHARITÉ, Universitätsmedizin Berlin

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Chirurgie - Allgemeine Chirurgie

Endometriose: Wann ist eine Operation sinnvoll?

Endometriose: Wann ist eine Operation sinnvoll?

Endometriose ist eine chronische, schmerzhafte und oft fertilitätsrelevante Erkrankung, bei der operative Eingriffe sorgfältig und individuell geplant werden müssen. Die Präsentation zeigt, wann eine Operation medizinisch sinnvoll ist, wie Bildgebung und #Enzian-Klassifikation die Entscheidungsfindung unterstützen und welche chirurgischen Techniken – von peritonealen Läsionen bis zur tief infiltrierenden Endometriose – die größten Vorteile für Symptomlinderung und Fertilität bieten.

Diese CME soll vermitteln, wie OP-Indikationen wie persistierende Schmerzen, Sterilität und drohende Organdestruktion sicher erkannt, diagnostische Verfahren leitliniengerecht angewendet und operative Strategien differenziert ausgewählt werden. Sie soll Teilnehmenden zudem aufzeigen, wie chirurgische Maßnahmen die Fertilitätsprognose beeinflussen und in welchen Situationen konservative oder reproduktionsmedizinische Alternativen sinnvoller sind.

Internist, Nephrologe, Hypertensiologe DHL

Klinikdirektor Klinik für Nephrologie und Dialyseverfahren

Märkische Kliniken GmbH, Klinikum Lüdenscheid

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM)

- Allgemeinmedizin / Nephrologie / Innere Medizin

Update DEGAM Leitlinie 2024 - CKD in der Hausarztpraxis

Update DEGAM Leitlinie 2024 - CKD in der Hausarztpraxis

Chronische Nierenkrankheit (CKD) ist ein häufiges, oft unterdiagnostiziertes Krankheitsbild, das besonders, aber nicht nur bei Patienten mit Diabetes und Hypertonie auftritt. Erfahren Sie von Herrn Prof. Galle, warum CKD in Ihrem Praxisalltag eine immer größere Rolle spielen wird und wie Sie Ihre Patienten bedarfsgerecht behandeln können. Lernen Sie die praxisorientierten Handlungsempfehlungen der neuen DEGAM-Leitlinie für Hausärztinnen und Hausärzte kennen, um betroffene Patienten frühzeitig zu identifizieren und eine gezielte Behandlung zu ermöglichen. Neben der neuen DEGAM-Leitlinie greift Herr Prof. Galle auch die international gültige KDIGO-Leitlinie auf und arbeitet die wichtigsten Empfehlungen für den Praxisalltag heraus. Entdecken Sie, welche Bedeutung der Albuminurie Bestimmung im Zusammenhang mit der CKD zukommt und welche Medikamente Ihnen zur Verfügung stehen, um ein Fortschreiten der CKD bei Ihren Patienten möglichst hinauszuzögern. Die vorgestellten grafisch aufbereiteten Entscheidungshilfen runden diese CME ab. Diese Fortbildung hilft Ihnen, die Leitlinie effektiv in den Praxisalltag zu integrieren und so die Versorgung der Patienten nachhaltig zu verbessern.

Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerztherapie, Palliativmedizin, Akupunktur

Chefarzt Abteilung Anästhesie / Intensivmedizin / Schmerzmedizin Cura, GFO Kliniken Bonn

Lehrbeauftragter der Universität Bonn, Sprecher Arbeitskreis Tumorschmerz Deutsche Schmerzgesellschaft, Mitglied des ständigen Beirats der Deutschen Schmerzgesellschaft

- Hämatologie und Onkologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Palliativmedizin

Opioid-Induzierte-Obstipation: Mechanismen und Therapieansätze

Opioid-Induzierte-Obstipation: Mechanismen und Therapieansätze

Die Opioid-induzierte Obstipation (OIC) ist eine häufige, aber oft unterschätzte Nebenwirkung der Schmerztherapie mit Opioiden. Sie stellt nicht nur eine signifikante Belastung für die Lebensqualität der Patienten dar, sondern kann auch die Therapieadhärenz beeinträchtigen. Diese Fortbildung bietet einen tiefgehenden Einblick in die zugrunde liegenden Mechanismen der OIC, erläutert die diagnostischen Herausforderungen und stellt moderne, evidenzbasierte Therapieansätze vor. Ziel ist es, den behandelnden Ärzten praktische Handlungsempfehlungen an die Hand zu geben, um die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und die Opioid-Therapie langfristig sicher und effektiv zu gestalten.

Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie,

Facharzt für Innere Medizin/Pneumologie, ABS-Experte

Institutsdirektor für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene

Universitätsklinikum Jena

- Allgemeinmedizin / Pneumologie / Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Arbeitsmedizin

Prävention respiratorischer Virusinfektionen: Influenza, RSV, COVID-19 und Pneumokokken im Fokus

Prävention respiratorischer Virusinfektionen: Influenza, RSV, COVID-19 und Pneumokokken im Fokus

Respiratorische Virusinfektionen sind eine zentrale Ursache schwerer Erkrankungen – besonders bei älteren und chronisch vorerkrankten Menschen. In dieser CME zeigt Herr Prof. Pletz, anhand aktueller Daten wie groß die Krankheitslast von Influenza, RSV, COVID-19 und Pneumokokken ist, welche Komplikationen auftreten können und welche präventiven Strategien – vor allem moderne Impfungen – am zuverlässigsten schützen. Aktuelle STIKO-Empfehlungen, neue Impfstofftechnologien sowie entscheidende Aspekte wie Impfzeitpunkt und Postexpositionsprophylaxe werden prägnant zusammengefasst.

Teilnehmende Ärztinnen und Ärzte erhalten einen klaren Überblick über die Relevanz respiratorischer Viren, lernen Impfempfehlungen sicher anzuwenden und erfahren, wie Prävention sowohl Infektionen als auch Folgekomplikationen wie z. B. kardiovaskuläre Ereignisse wirksam reduziert.

Facharzt für Frauenheilkunde

Freising

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin

Kontrazeption und Langzyklus

Kontrazeption und Langzyklus

Die hormonelle Kontrazeption im Langzyklus bietet nicht nur eine effektive Verhütungsmethode, sondern auch eine zusätzliche Möglichkeit, zyklusassoziierte Beschwerden wie Dysmenorrhoe oder Migräne zu lindern. In dieser Fortbildung beleuchtet Dr. Baumgartner aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Vor- und Nachteilen des Langzyklus sowie zu den Sicherheitsprofilen verschiedener Regime. Im Fokus stehen praxisrelevante Themen wie die Verbesserung der kontrazeptiven Wirksamkeit, die individuelle Risikoevaluierung und die Beratung spezifischer Patientengruppen. Besonders wichtig ist die kritische Betrachtung des Einflusses hormoneller Kontrazeption auf das Risiko venöser Thromboembolien und die Bedeutung individueller Anamneseerhebungen. Ziel dieser eCME ist es Ihr Wissen in der Langzyklus-Kontrazeption zu vertiefen für eine evidenzbasierte Patientenberatung.

Direktorin der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, TUM Universitätsklinikum, München

- Hämatologie und Onkologie / Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie / Strahlentherapie

Aktuelle Entwicklungen bei lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren (LA-HNSCC)

Aktuelle Entwicklungen bei lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren (LA-HNSCC)

Kopf-Hals-Tumoren zählen weltweit zu den prognostisch ungünstigen soliden Malignomen, bei denen trotz multimodaler Therapie weiterhin hohe Rezidiv- und Metastasierungsraten auftreten. In dieser Fortbildung beleuchten Frau Prof. Wollenberg und Herr Dr. Pogorzelski die aktuellen Entwicklungen in der Behandlung lokal fortgeschrittener Tumoren (LA-HNSCC), insbesondere die Integration der Immuntherapie in kurative Behandlungskonzepte. Anhand der aktuellen Studienlage wird anschaulich dargestellt, wie die perioperative und adjuvante Anwendung moderner immunonkologischer Strategien das Rückfallrisiko senken kann. Patientenbeispiele verdeutlichen, wie sich neue Ansätze in die bestehende Therapie aus Operation, Radio(chemo)therapie und interdisziplinärer Zusammenarbeit integrieren lassen. Ein abschließender Expertenaustausch widmet sich zentralen Zukunftsfragen – von relevanten Biomarkern über Patientenselektion bis hin zur Implementierung neuer Therapieoptionen in den klinischen Alltag.

Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Chefarzt Zentrum für Innere Medizin, DIAKOVERE Friederikenstift, Hannover

- Allgemeinmedizin / Gastroenterologie / Naturheilverfahren

Reflux und Sodbrennen - Pathophysiologie, Diagnose und aktuelle Therapieoptionen

Reflux und Sodbrennen - Pathophysiologie, Diagnose und aktuelle Therapieoptionen

Die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) stellt mit ihrer hohen Prävalenz und den vielfältigen Erscheinungsformen eine der häufigsten Erkrankungen des oberen Gastrointestinaltrakts dar. Diese CME-Fortbildung bietet eine detaillierte Analyse der Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie von GERD mit Fokus auf den Erkenntnissen der 2023 aktualisierten Leitlinien. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Paradigmenwechsel in der Behandlung: Während früher die universelle PPI-Dauertherapie als Goldstandard galt, rücken heute individualisierte Ansätze, einschließlich Allgemeinmaßnahmen und alternativer Therapieoptionen, auch mit pflanzlichen Wirkstoffen, in den Vordergrund.

Lernen Sie, zwischen Refluxbeschwerden und einer gesicherten GERD differenziert zu diagnostizieren, um Übertherapie zu vermeiden und eine zielgerichtete Behandlung einzuleiten. Neben der Optimierung der medikamentösen Therapie diskutiert der Kursleiter, Herr Prof. Ahmed Madisch, auch therapierefraktäres Sodbrennen sowie die Rolle von Antirefluxoperationen.

Oberärztin, Leitung Lipoproteinapherese, Medizinische Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin,

Arbeitsbereich Lipidstoffwechsel, Charité – Universitätsmedizin Berlin

- Kardiologie / Angiologie / Allgemeinmedizin

Familiäre Hypercholesterinämie (FH) - Grundlagen und kardiovaskuläres Risiko

Familiäre Hypercholesterinämie (FH) - Grundlagen und kardiovaskuläres Risiko

Die familiäre Hypercholesterinämie (FH) ist eine häufige, stark unterdiagnostizierte genetisch bedingte Fettstoffwechselstörung. Aufgrund von lebenslang erhöhten LDL-C-Werten haben FH-Patienten ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie von Frau Dr. Kassner einen kompakten und praxisorientierten Überblick zu den Grundlagen der FH. Sie erfahren das Wichtigste zur Epidemiologie, zur klinischen Präsentation und zur Diagnostik samt Kaskadenscreening und der Anwendung etablierter Diagnose-Scores. Darüber hinaus werden die aktuellen Therapieziele und Behandlungsoptionen für heterozygote und homozygote FH leitliniengerecht besprochen. Die wichtigsten Lernziele sind, die diagnostischen Kriterien sicher anzuwenden, das individuelle kardiovaskuläre Risiko der FH-Patienten richtig einzuordnen und die Bedeutung frühzeitiger sowie konsequent lipidsenkender Strategien für die langfristige Prognose zu verstehen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zur häufigsten monogenetischen Erkrankung mit einem hohen kardiovaskulären Risiko für die Patienten aufzufrischen.

Leiterin Gerinnungs Centrum

Fachärztin für Innere Medizin, Angiologie und Hämostaseologie

Agaplesion Bethanien Krankenhaus

Frankfurt am Main

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Angiologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Starke Menstruationsblutung unter der Therapie mit direkten oralen Antikoagulanzien

Starke Menstruationsblutung unter der Therapie mit direkten oralen Antikoagulanzien

Starke Menstruationsblutungen (HMB) stellen eine häufige und oft belastende Nebenwirkung der Therapie mit direkten oralen Antikoagulanzien (DOAK) bei prämenopausalen Frauen dar. Diese zertifizierte Fortbildung behandelt die komplexen Zusammenhänge zwischen Antikoagulation und HMB und geht auf die zugrundeliegenden physiologischen Mechanismen ein. Zudem werden aktuelle Studienergebnisse wie die neuesten Erkenntnisse aus dem HEMBLED-Register zur Häufigkeit von HMB bei Frauen unter DOAK-Therapie in Deutschland diskutiert. Im Fokus stehen auch praktische Empfehlungen zur Sicherheit der Antikoagulation und zur Verbesserung der Lebensqualität der Patientinnen, um so Ärzt:innen ein fundiertes Wissen für die klinische Praxis zu vermitteln.

Professur für Pneumologische Rehabilitation an der Philipps Universität Marburg

Chefarzt Fachzentrum Pneumologie Schön Klinik Berchtesgadener Land

Lehrkrankenhaus der Philipps Universität Marburg und PMU Salzburg

- Pneumologie / Allgemeinmedizin

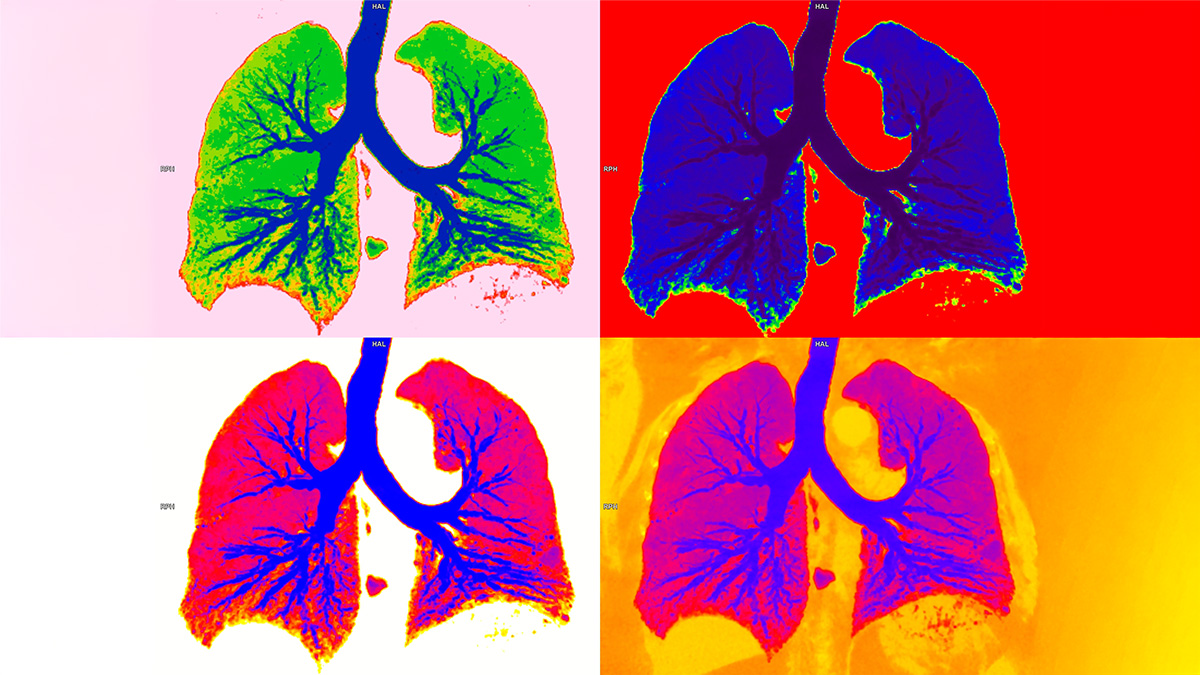

Einatmen und Ausatmen - Lungenfunktionsprüfung und Auskultation leicht gemacht

Einatmen und Ausatmen - Lungenfunktionsprüfung und Auskultation leicht gemacht

Diese eCME bietet Ihnen eine Einführung in die Techniken der Auskultation und Lungenfunktion, zwei essentielle Diagnoseverfahren der Lungenfunktionsdiagnostik und ermöglicht es Ihnen, Ihre Fertigkeiten gezielt zu verbessern. Im ersten Teil der Fortbildung erläutert Prof. Neurohr die Auskultation, die das Erkennen von Atem- und Nebengeräuschen ermöglicht, die wiederum Indizien für Erkrankungen liefern. Schritt für Schritt wird von der Vorbereitung über die Inspektion bis zur Auskultation geführt anhand von praxisnahen Beispielvideos. Im zweiten Teil der Fortbildung beleuchtet Prof. Koczulla die Lungenfunktionsprüfung anhand der S2K Leitlinie mit den Indikationen beginnend, über die Erklärung der Volumenkurven bis zu Empfehlungen zur korrekten Durchführung. Damit eine präzise Diagnose sichergestellt wird, legen beide Vortragenden besonderen Augenmerk auf die häufigsten Fehler bei der Durchführung der Auskultation und der Lungenfunktionsprüfung.

Facharzt für Innere Medizin/Kardiologie,

Praxis für Prävention und kardiovaskuläre Medizin,

Essen

- Kardiologie / Angiologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Risikoadaptierte Lipidtherapie

Risikoadaptierte Lipidtherapie

Diese Fortbildung vermittelt eine praxisorientierte Übersicht zur risikoadaptierten Lipidtherapie gemäß den ESC/EAS-Leitlinien. Sie vermittelt praxisnahe Ansätze zur Identifikation von Patienten mit hohem und sehr hohem kardiovaskulärem Risiko. Dabei werden effektive Strategien zur schnellen Zielverwirklichung von LDL-Zielwerten aufgezeigt, angefangen bei Lebensstilmodifikationen bis hin zu innovativen medikamentösen Therapien. Ziel ist es, bei Hochrisikopatienten durch enge Kontrollen und rasche Anpassungen die Zielwerte schnell zu erreichen und so das Risiko zu reduzieren.

Direktor der Medizinischen Klinik V

Klinik für Pneumologie und Internistische Intensivmedizin

Universitätsklinikum Aachen

- Pneumologie / Innere Medizin / Infektiologie / Allgemeinmedizin

Bronchiektasen - Antiinflammatorische Therapieoptionen und Impfprophylaxe

Bronchiektasen - Antiinflammatorische Therapieoptionen und Impfprophylaxe

Bronchiektasen sind krankhafte, irreversible Erweiterungen der Bronchien, die durch chronische Entzündungen und wiederkehrende Atemwegserkrankungen verursacht werden. In dieser Fortbildung führt Prof. Dr. Michael Dreher von der Uniklinik RWTH Aachen durch die aktuellen Empfehlungen der S2k-Leitlinie und beleuchtet moderne antiinflammatorische Therapieoptionen sowie Strategien der Impfprophylaxe. Nach einer kompakten Übersicht zu Diagnostik und Basistherapie werden insbesondere neue Ansätze vorgestellt, die gezielt in den Entzündungsmechanismus eingreifen und in aktuellen Studien eine deutliche Reduktion der Exazerbationsrate gezeigt haben. Ebenso werden die Bedeutung und Umsetzung der Impfprophylaxe – etwa gegen Pneumokokken, Influenza, RSV und COVID-19 – im klinischen Alltag erläutert.

In dieser Fortbildung erfahren Sie, wie Sie Bronchiektasen leitliniengerecht diagnostizieren, antiinflammatorische Therapien individuell einsetzen und durch gezielte Impfstrategien Exazerbationen wirksam vorbeugen können – praxisnah vermittelt von Prof. Dr. Michael Dreher mit dem Ziel, die Lebensqualität und Prognose betroffener Patienten nachhaltig zu verbessern.

Leitender Oberarzt, Stellvertreter der Direktorin (Klinik), Leiter ENETS Center,

Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel, Universitätsklinikum Essen

- Gastroenterologie / Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Endokrinologie und Diabetologie / Pathologie

GEP-NEN im Fokus: Interdisziplinäre Strategien für die optimale NET-Diagnostik und -Therapie

GEP-NEN im Fokus: Interdisziplinäre Strategien für die optimale NET-Diagnostik und -Therapie

Neuroendokrine Tumoren (NET) sind eine Gruppe von Neoplasien, die sich aus hormonproduzierenden Zellen verschiedener Organe entwickeln. Neuroendokrine Neoplasien des Gastroenteropankreas (GEP-NEN) präsentieren sich meist mit komplexen, multiorganbezogenen Befunden, was eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit notwendig macht. Im Rahmen dieser Fortbildung wird praxisnah eine Kasuistik eines Patienten mit GEP-NEN vorgestellt und dabei die wichtigsten Aspekte in einem Tumorboard diskutiert, welches aus Fachärzten für Endokrinologie, Chirurgie, Pathologie, Nuklearmedizin und Gastroenterologie besteht. Dabei wird der diagnostische und therapeutische Verlauf des Patienten geschildert und die Herausforderungen zwischen operativem Vorgehen, pathologischer Einordnung, Bildgebung und Therapieentscheidungen aufgezeigt. Diese Fortbildung bietet einen Einblick in die Entscheidungsfindung bei komplexen GEP-NEN und liefert wertvolle Impulse für die klinische Praxis.

Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Vorstandsmitglied NATUM

Leiterin Komplementärmedizinische Spezialsprechstunde, Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde, Universitätsklinikum Leipzig

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin / Naturheilverfahren

Menstruationsbeschwerden - Mit Pflanzenkraft lindern

Menstruationsbeschwerden - Mit Pflanzenkraft lindern

Ein häufiger Grund für den Besuch beim Gynäkologen sind zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruationen sowie Beschwerden im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus. Vor allem junge Frauen sind betroffen, die Beschwerden führen oft zu Beeinträchtigungen im Alltag. Gleichzeitig möchten immer weniger Frauen in Ihren Hormonhaushalt eingreifen und hormonelle Verhütungsmittel einnehmen. Von Ärztinnen und Ärzten sind also Kenntnisse jenseits von Hormongaben gefragt.

Diese Fortbildung gibt zunächst einen Überblick über die häufigsten Beschwerden im Zusammenhang mit der Menstruation. Anschließend erfahren Sie mehr zu den Grundlagen der Phytotherapie und zu den wichtigsten Heilpflanzen in der Frauenheilkunde.

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Hausarztpraxis Goslar

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Opioidabhängigkeit in der Hausarztpraxis

Opioidabhängigkeit in der Hausarztpraxis

Im hausärztlichen Alltag begegnet Ihnen Opioidabhängigkeit häufiger, als es auf den ersten Blick scheint. Die Substitution in der eigenen Praxis gehört zu den effektivsten Interventionen, um Risiken, Instabilität und psychosoziale Belastungen Ihrer Patienten deutlich zu senken. In ihrem Vortrag zeigt Frau Dr. Rose praxisnah, wie die Behandlung von Substitutionspatienten gelingen kann: von regionalen Versorgungsrealitäten über Herausforderungen wie Beikonsum und Exposition mit einem Opioidanalgetikum bis hin zu moderner Drogentestung, Take-Home-Regelungen und dem Konsiliarmodell. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Hausärzte wirksam und alltagstauglich substituieren können – inklusive der Unterschiede der gängigen Substitutionsmittel-Gruppen, deren Sicherheitsprofilen, Retention und praktischen Auswahlkriterien. Bekommen Sie einen Einblick in die hausärztliche Substitution, der dazu einlädt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und etwaige Vorbehalte abzubauen.

Fachärztin für Dermatologie, Allergologie, Lasermedizin

Derma Köln

- Haut- und Geschlechtskrankheiten / Geriatrie / Allgemeinmedizin

Aktinische Keratosen

Aktinische Keratosen

Aktinische Keratosen sind präkanzeröse Hautveränderungen, die durch chronische UV-Exposition verursacht werden. Sie erscheinen klinisch als raue, schuppige Hautveränderungen, typischerweise auf sonnenexponierter Haut, häufig im Gesicht, an den Ohren, auf der Kopfhaut und an den Handrücken. Diese Läsionen können in ihrer Erscheinung variieren und sind potenziell in der Lage, sich zu Plattenepithelkarzinomen zu entwickeln, wenn sie unbehandelt bleiben. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um das Risiko einer malignen Entartung zu minimieren. In dieser Fortbildung erhalten Sie einen Überblick über Epidemiologie, Pathogenese, Klassifizierung, S3-Leitlinie, Prävention und Therapiemanagement; zudem werden einige Fallbeispiele diskutiert.

Geschäftsführender Oberarzt,

Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie,

Universitätsklinikum Ulm

- Innere Medizin / Gastroenterologie / Radiologie / Augenheilkunde / Rheumatologie

IgG4-assoziierte Erkrankung - ein differentialdiagnostisches Chamäleon

IgG4-assoziierte Erkrankung - ein differentialdiagnostisches Chamäleon

Die IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) ist eine immunologische Systemerkrankung, die verschiedene Organe wie z. B. Pankreas, Gallenwege, Speichel- und Tränendrüsen, Nieren oder Aorta befallen kann. Die IgG4-RD ist differenzialdiagnostisch sehr komplex und wird in dieser Fortbildung von Herrn Prof. Kleger und Herrn Dr. Vogele in einem spannenden Austausch praxisnah anhand von Patientenkasuistiken besprochen. Erfahren Sie dabei das Wichtigste zu den diagnostischen Kriterien und Bildgebungsmerkmalen und erhalten wertvolle Informationen, wie sich die IgG4-assoziierte Erkrankung von anderen Erkrankungen abgrenzen lässt. Es werden Grundlagen beispielsweise zur Pathogenese, zum klinischen Bild und zum Auftreten vermittelt sowie mögliche Therapieoptionen besprochen, um Rezidive und Organschäden zu verhindern. Diese Fortbildung bietet Basiswissen zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit einer IgG4-RD und dient zur Weiterentwicklung der Expertise im Management dieser schwerwiegenden und differenzialdiagnostisch anspruchsvollen Erkrankung.