CME Archiv

Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie,

Chefärztin, Innere Medizin I, St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig

- Pneumologie / Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Chirurgie - Orthopädie und Unfallchirurgie

Die Rolle der Osteoprotektion bei Patienten mit Lungenkarzinom

Die Rolle der Osteoprotektion bei Patienten mit Lungenkarzinom

Das Lungenkarzinom gehört weltweit zu den häufigsten Tumorerkrankungen. Bereits zum Zeitpunkt der Diagnose weisen ca. 40 % der Patienten Fernmetastasen auf, wobei ossäre Metastasen oft zu skelettalen Ereignissen (SREs) wie pathologische Frakturen und Rückenmarkskompressionen führen. Aus diesem Grund kommt der Osteoprotektion eine essenzielle Rolle bei Patienten mit Lungenkarzinom zu und wird im Rahmen dieser Fortbildung von Frau Dr. Gütz besprochen. Erfahren Sie dabei das Wichtigste zur Häufigkeit von ossären Metastasen und wie diese das Überleben, die Prognose und die Lebensqualität der Betroffenen beeinflussen. Sie erhalten wertvolle Informationen zu osteoprotektiven Maßnahmen und wie diese zur Vermeidung von SREs und zur Verbesserung des Überlebens eingesetzt werden können. Zudem gibt Frau Dr. Gütz praxisrelevante Empfehlungen zum adäquaten Monitoring und zur Co-Medikation und bespricht die Prävention und Überwachung von Nebenwirkungen wie Kieferosteonekrosen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen über die Versorgung Ihrer Patienten mit Lungenkarzinom und Knochenmetastasen evidenzbasiert zu vertiefen.

Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämatologie und Internistische Onkologie

Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Infektionskrankheiten und Palliativmedizin,

ALB FILS KLINIKUM, Göppingen

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) - Ansprechen und Monitoring der Therapie

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) - Ansprechen und Monitoring der Therapie

Die Paroxysmale Nächtliche Hämoglobinurie (PNH) ist eine seltene, erworbene Erkrankung des Blutes, bei der aufgrund eines genetischen Defekts rote Blutkörperchen unkontrolliert abgebaut werden, was zu Blutarmut, Thrombosen und anderen Komplikationen führen kann.

Im Rahmen dieser eCME erhalten Sie von Herrn Prof. Martin Bommer einen umfassenden Einblick in das Therapieansprechen sowie die Therapieüberwachung bei PNH-Patienten. Er führt zunächst in die Folgen einer PNH ein und beleuchtet dabei die zugrundeliegende Pathophysiologie mit Blick auf die intravasale und die extravasale Hämolyse.

Unter Bezugnahme der neuen PNH Onkopedia Leitlinie schlägt er anschließend die Brücke zu den aktuellen Therapieempfehlungen und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf das Monitoring im Verlauf einer PNH-Behandlung. Hierbei stellt er relevante Biomarker bzw. Laborparameter vor und geht dediziert auf Routine-Kontrollen während der Komplementinhibition ein. Abschließend werden Folgeerkrankungen der PNH adressiert und supportive Maßnahmen sowie die Antikoagulation bei der PNH behandelt.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin

Blähungen - Luft am falschen Platz

Blähungen - Luft am falschen Platz

Blähungen mögen wie ein banales Symptom erscheinen. Meist ist eine übermäßige Gasansammlung im Magen-Darm-Trakt harmlos. Doch das Gefühl aufgebläht zu sein und mögliche Begleitsymptome wie Flatulenzen, können Patienten auch stark belasten. Manchmal stecken behandelbare Grunderkrankungen oder sogar ernste Erkrankungen dahinter. Hier ist es wichtig, die Red Flags zu kennen.

Diese Fortbildung gibt einen Überblick über die verschiedenen Ursachen und Auslöser von Darmgasen. Neben medikamentösen Möglichkeiten zur Symptomlinderung liefert dieser Beitrag der Pharmazeutischen Zeitung auch Tipps zur Ernährung und Verhaltensänderung, die Sie Ihren Patienten mitgeben können.

Direktor Klinik und Poliklinik für Onkologie, Gastroenterologie, Hepatologie und Pneumologie, Universitätsklinikum Leipzig, Direktor Universitäres Krebszentrum (UCCL) und Comprehensive Cancer Center Central Germany (CCCG) Leipzig-Jena

- Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Pathologie / Innere Medizin

Therapie des metastasierten Magenkarzinoms

Therapie des metastasierten Magenkarzinoms

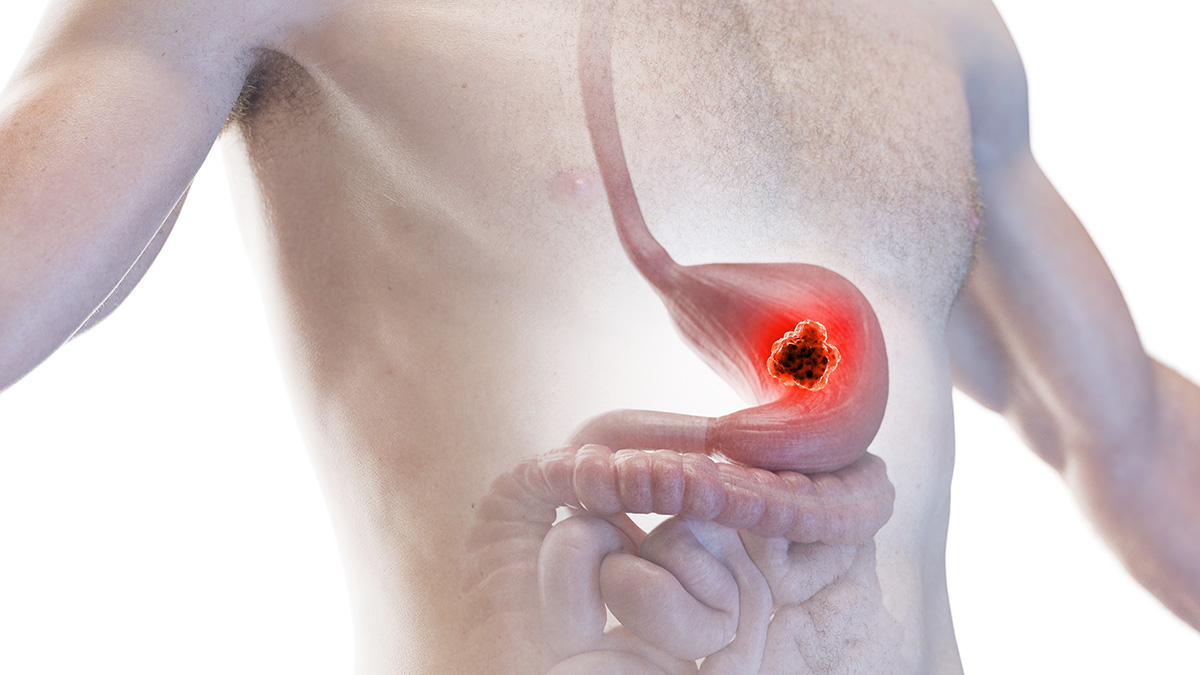

Magenkarzinome gehören zu den häufigen bösartigen Tumorerkrankungen, die oftmals erst spät, im fortgeschrittenen Stadium, diagnostiziert werden. Etwa 40 % der Patienten weisen bei Diagnosestellung bereits Metastasen auf.

In dieser Fortbildung stellt Herr Prof. Lordick anhand der ESMO-Leitlinien 2024 neue Standardtherapien beim metastasierten fortgeschrittenen Magenkarzinom vor. Basierend auf Biomarkern wie PD-L1, HER2 und MSI/dMMR werden relevante Studien zu den aktuellen Chemo- und Immuntherapiestrategien präsentiert und neueste Entwicklungen beim Claudin18.2 positiven Magenkrebs vorgestellt. Prof. Lordick diskutiert im Folgenden die Rolle der Chirurgie im späten Stadium des Magenkarzinoms und beleuchtet abschließend medikamentöse Ansätze der Zweit- und Drittlinientherapie.

Endokrinologie CCM Charité – Universitätsmedizin Berlin

- Innere Medizin / Endokrinologie und Diabetologie

Therapiemanagement Akromegalie

Therapiemanagement Akromegalie

Die Akromegalie ist eine seltene Erkrankung, die durch eine dauerhafte Überproduktion von Wachstumshormon (GH) verursacht wird. Bis auf wenige Ausnahmen liegt einer Akromegalie ein gutartiger Tumor der Hypophyse als Ursache für den GH-Exzess zugrunde. Trotz der Verfügbarkeit von multimodalen Therapieoptionen bei Akromegalie ist die Erreichung einer Langzeitkontrolle der Erkrankung bei einer beträchtlichen Anzahl von Patienten suboptimal. Zudem zeigt eine Krankheitskontrolle, so wie sie als biochemische Normalisierung definiert wird, eventuell nicht immer eine Übereinstimmung mit krankheitsbezogenen Symptomen oder der vom Patienten wahrgenommenen Lebensqualität. Auch bei Erreichen einer biochemischen Kontrolle können die Patienten noch krankheitsspezifische Symptome verspüren, wie Weichteilgewebsschwellung, Schwitzen und einen allgemein verminderten Gesundheitszustand sowie eine allgemein verminderte Lebensqualität. Im Sinne einer umfassenden Sicht auf die Krankheitsaktivität ist deshalb die Einbeziehung der Sichtweise des Patienten selbst auf seinen Gesundheitszustand ein weiteres wichtiges Kriterium für die Evaluierung des Ausmaßes der Krankheitsaktivität und die klinische Entscheidungsfindung.

Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde

Praxiszentrum Triftplatz

- Allgemeinmedizin / Kinder- und Jugendmedizin

RSV - Krankheitslast und Präventionsstrategien bei Säuglingen und Kleinkindern

RSV - Krankheitslast und Präventionsstrategien bei Säuglingen und Kleinkindern

Das Respiratorische-Synzytial-Virus (RSV) ist ubiquitär verbreitet und kann bei Menschen jeglichen Alters akute Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege auslösen. Obwohl sich eine RSV-Infektion in den meisten Fällen durch leichte, erkältungsähnliche Symptome äußert und selbstlimitierend verläuft, können schwere Infektionen der unteren Atemwege wie Pneumonien oder Bronchiolitis auftreten. Weltweit infizieren sich innerhalb der ersten zwei Lebensjahre nahezu 100 % aller Kleinkinder und fast zwei Drittel der Atemwegserkrankungen dieser Altersgruppe können auf RSV zurückgeführt werden.

Diese zertifizierte Fortbildung gibt einen Überblick über die individuelle und allgemeine Krankheitslast durch RSV-Erkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern sowie über die Möglichkeiten der RSV-Prophylaxe.

Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie; Stellvertretender ärztlicher Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektionskrankheiten und Vergiftungen; Universitätsklinikum Heidelberg

- Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Endokrinologie und Diabetologie / Innere Medizin

Neuroendokrine Tumoren (NET) - Die Patient:innen im Fokus

Neuroendokrine Tumoren (NET) - Die Patient:innen im Fokus

Neuroendokrine Tumoren (NET) entstehen aus Zellen, die sowohl die Fähigkeit zur Abgabe von Botenstoffen (biogene Amine) haben als auch Hormone sekretieren können. NET treten aufgrund dessen verstärkt (aber nicht ausschließlich) im Magen-Darmtrakt, aber auch z. B. in der Lunge auf. Da NET eine komplexe und individuelle Erkrankung ist, bedürfen Patient:innen einer interdisziplinären und interprofessionellen Behandlung. Im Rahmen dieser Fortbildung erfahren Sie von Herrn Prof. Krug und Herrn PD Dr. König das Wichtigste zu NET aus Sicht von Ärzt:innen und Patient:innen und erhalten einen Einblick in die Präferenzen der NET-Patient:innen und deren Einfluss auf die Therapie. Dabei wird insbesondere darauf eingegangen, was NET-Patient:innen wichtig ist sowie welche Behandlungsziele priorisiert werden und es werden unter anderem die wichtigen Themen Karzinoid-Syndrom, Einfluss der Nahrungsaufnahme, Verträglichkeit, Behandlungspräferenzen und Nachsorge per App besprochen. Darüber hinaus erhalten Sie von Frau PD Dr. Sauer und Frau Dr. Jentschke einen Überblick zur Psychoonkologie in der NET-Therapie sowie zur wichtigen Rolle der Kommunikation bei NET-Patient:innen und deren Angehörigen. Dabei werden Unterstützungsbedürfnisse, -erfahrungen und -möglichkeiten vorgestellt und auf eine gute Kommunikation samt aktivem Zuhören und praxisrelevanten Empfehlungen eingegangen. Wertvolle Informationen zu digitalen Interventionen/eHealth runden diese Fortbildung ab.

President of the International Diabetes Federation (IDF), Universitätsklinikum Dresden

- Innere Medizin / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Rheumatologie / Allgemeinmedizin / Endokrinologie und Diabetologie

Metabolismus und Typ-2-Diabetes, Psoriasis und Rheuma im Wechselspiel - Was ist wichtig?

Metabolismus und Typ-2-Diabetes, Psoriasis und Rheuma im Wechselspiel - Was ist wichtig?

Bewegung und ein gesunder Lebensstil könnten eine Vielzahl chronischer und vor allem endokriner Erkrankungen verhindern. Übergewicht und inflammatorische Prozesse begünstigen hingegen die Entstehung eines metabolischen Syndroms. So leiden viele Patienten an einer Kombination aus Typ-2-Diabetes, Psoriasis, gestörtem Zucker- und Fettstoffwechsel und einer Fettleber.

Prof. Dr. Peter Schwarz, Präsident der International Diabetes Federation (IDF), gibt in dieser Fortbildung spannende Einblicke in die pathophysiologischen Prozesse und Zusammenhänge dieser Krankheitsbilder. Darüber hinaus liefert er praktische Tipps, wie Patienten durch mehr Bewegung und Lebensstilmodifikationen positiven Einfluss auf Ihre Erkrankungen nehmen können.

Facharzt für Pathologie, Oberarzt, QM-Beauftragter, ärztliche Leitung Journallabor, Institut für Allgemeine Pathologie, Universitätsmedizin Mainz

- Hämatologie und Onkologie / Pathologie / Gastroenterologie / Laboratoriumsmedizin

Diagnostik der venösen okklusiven Leberkrankheit (VOD/SOS)

Diagnostik der venösen okklusiven Leberkrankheit (VOD/SOS)

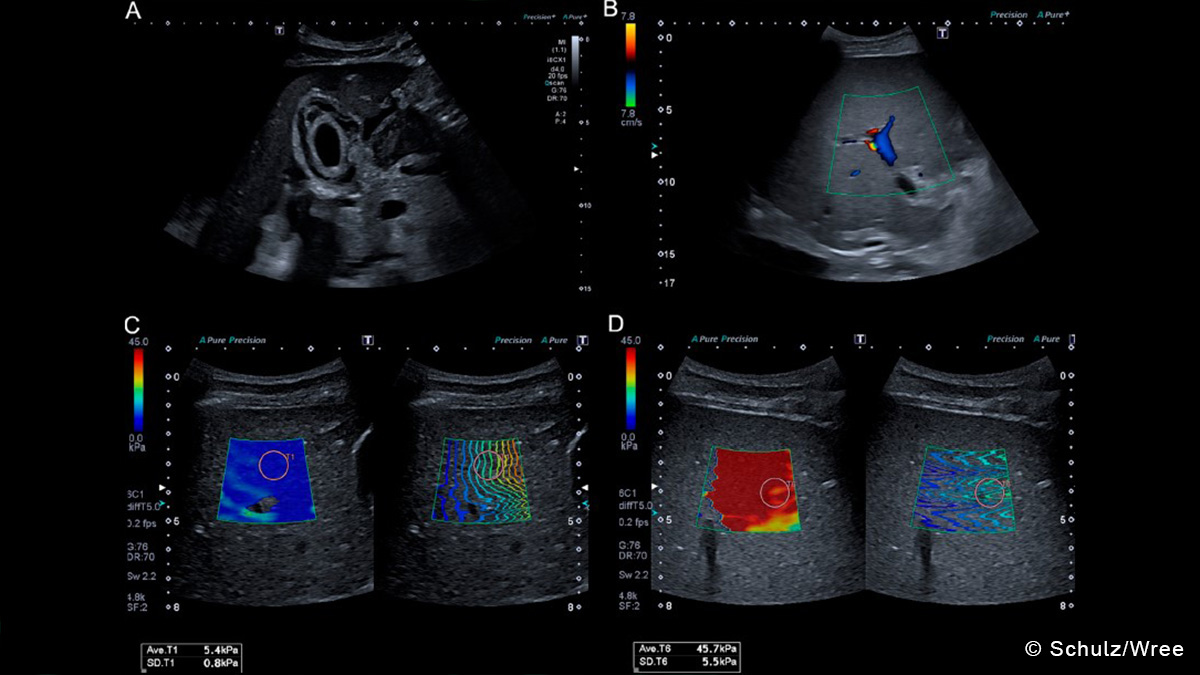

Nach einer Stammzelltransplantation kann als seltene, endotheliale Komplikation ein sinusoidales Obstruktionssyndrom (SOS) bzw. eine venöse okklusive Leberkrankheit (VOD) auftreten. Neben der klassischen Leberbiopsie gibt es inzwischen auch neue, nicht-invasive Methoden zur Bildgebung und Beurteilung der Leber. Doch sind die technischen Methoden zur Lebersteifigkeitsmessung heute schon so weit, dass auf die klassische Biopsie verzichtet werden kann? Lässt sich dadurch eine frühere Diagnose, bessere Abgrenzung zu Differentialdiagnosen und ggf. sogar ein Behandlungsvorteil erreichen? Können so Komplikationen oder Sampling Errors vermieden werden?

Die Frage Pro- und Contra Biopsie wird in dieser Fortbildung von drei Experten aus der Hämatologie / Onkologie, Pathologie und Gastroenterologie diskutiert. Zudem werden im Vortrag die neuen EBMT-Kriterien zur Diagnostik der SOS / VOD und ein Patientenfall vorgestellt.

Ärztl. Leiter Sektion Phakomatosen, Leiter Neurofibromatose Ambulanz und Tagesklinik, Facharzt für Neurologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

- Neurologie / Kinder- und Jugendmedizin / Hämatologie und Onkologie

Neurofibromatose Typ 1 (NF1) - Eine Krankheit mit vielen Gesichtern

Neurofibromatose Typ 1 (NF1) - Eine Krankheit mit vielen Gesichtern

Die Neurofibromatose Typ 1 (NF1), auch bekannt als Von-Recklinghausen-Krankheit, ist die häufigste Form der Neurofibromatose. Sie ist eine genetische Erkrankung mit zahlreichen „Gesichtern“ und äußert sich klinisch durch kutane, neurologische, ophthalmologische sowie orthopädische Manifestationen.

Diese Fortbildung weist auf die verschiedenen Neurofibromatose-Typen hin und verdeutlicht die genetischen sowie pathophysiologischen Besonderheiten der NF1. Sie erhalten anschließend einen Überblick über die diagnostischen Kriterien und die verschiedenen klinischen Symptome dieser Erkrankungsform. Im letzten Teil der CME werden die Behandlungsmöglichkeiten von NF1 und die aktuellen Therapieoptionen für NF1-bedingte plexiforme Neurofibrome kurz vorgestellt.

Oberärztin Klinik für Neurologie, Leiterin Westdeutsches Kopfschmerz- und Schwindelzentrum, Universitätsklinikum Essen

- Neurologie / Allgemeinmedizin

Chronische Migräne und Medikamentenübergebrauch - Tipps für die Praxis

Chronische Migräne und Medikamentenübergebrauch - Tipps für die Praxis

Migräne ist eine häufig auftretende Erkrankung, die viele Menschen betrifft und in ihrem Alltag teilweise erheblich einschränkt. Eine Unterform, die chronische Migräne, führt dabei zu einer besonderen Lebensbeeinträchtigung und ist häufig mit Komorbiditäten vergesellschaftet. Eine wichtige Komplikation der Migräne stellt der Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch (MOH) dar.

Frau Prof. Holle-Lee geht in ihrem Vortrag sehr praxisnah auf die Diagnostik und Therapie ein, wobei auch die Risikofaktoren und Komorbiditäten Berücksichtigung finden. Anhand der Vorstellung ausgewählter Patientenfälle und unterschiedlicher Behandlungsansätze - wie die prophylaktische Therapie, die Akutmedikation und die Behandlung von psychiatrischen Komorbiditäten – beleuchtet Frau Prof. Holle-Lee darüber hinaus auch das kardiovaskuläre Risiko bei Migränepatienten. Zudem findet die Leitlinie Berücksichtigung bei den Praxisempfehlungen.

Stellv. ärztlicher Direktor, Leiter klinische Neurophysiologie, Leiter Neuromuskuläres Zentrum, Neurologische Universitätsklinik, Universitätsklinikum Tübingen

- Neurologie

Die neue Therapielandschaft in der Myasthenia gravis

Die neue Therapielandschaft in der Myasthenia gravis

Myasthenia gravis (oder kurz Myasthenie) ist eine neurologische Autoimmunerkrankung, die gekennzeichnet ist durch eine gestörte Reizübertragung vom Nerv auf den Muskel und sich in Folge als belastungsabhängige Muskelschwäche manifestiert.

In dieser Fortbildung stellt Ihnen Herr Professor Grimm, nach einer Einführung in die Epidemiologie, die verschiedenen Formen von Myasthenia gravis (MG), die MGFA-Klassifikation sowie die unterschiedlichen Therapieoptionen gemäß aktueller S2k-Leitlinie der DGN vor. Bis zu 15 % der Patienten sprechen jedoch auf die Therapien nicht oder nicht ausreichend gut an. Sie zeigen weiterhin zum Teil schwerwiegende Symptome und sind in ihrer Lebensqualität beeinflusst. Neue Therapieansätze sollen dabei helfen, Behandlung und Therapieerfolg bei (hoch)aktiver sowie therapierefraktärer Myasthenia gravis zu verbessern.

Chefärztin

Medizinische Klinik VI - Altersmedizin im Klinikum Sindelfingen Böblingen

Zentrum für Alterstraumatologie (ZAT), Ambulante Geriatrische Rehabilitation (AGR), Geriatrische Institutsambulanz (GIA)

- Allgemeinmedizin / Geriatrie

Geriatrie und Polypharmazie - Die Alten sind es wert!

Geriatrie und Polypharmazie - Die Alten sind es wert!

Knapp die Hälfte aller verschreibungspflichtigen Arzneimittel werden an Patienten über 65 Jahre verschrieben. Dieser Anteil wird sich mit der demografischen Entwicklung weiter erhöhen. Physiologische Veränderungen im Alter und die häufig notwendige zeitgleiche Verschreibung von mehreren Wirkstoffen stellen den verordnenden Arzt vor große Herausforderungen.

Erfahren Sie in dieser Fortbildung mehr zur veränderten Pharmakokinetik und Pharmakodynamik im Alter. Zudem werden Strategien gegen Multimedikation vorgestellt.

Stellvertretende Klinikdirektorin und Sektionsleitung Stammzelltransplantation, Klinik für Innere Medizin II, Abteilung für Hämatologie und Internistische Onkologie, Universitätsklinikum Jena

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Neurologie / Pneumologie

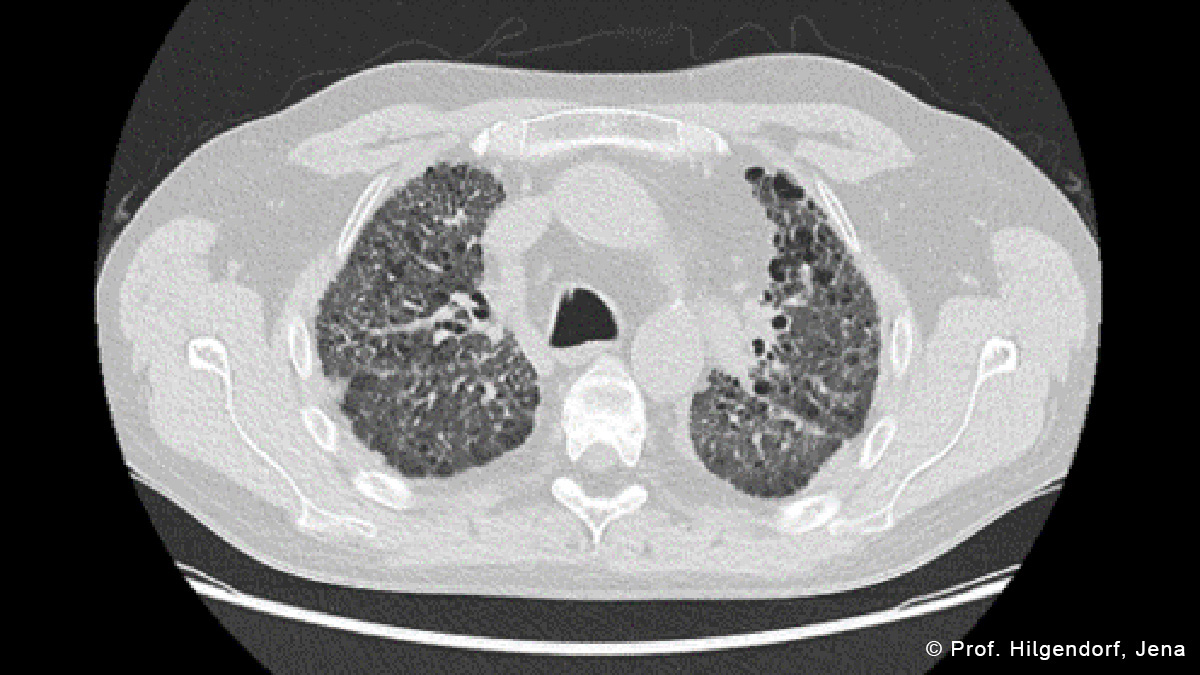

Chronische Graft-versus-Host-Erkrankung (cGvHD) - Atypische Manifestationen und therapeutische Herausforderungen

Chronische Graft-versus-Host-Erkrankung (cGvHD) - Atypische Manifestationen und therapeutische Herausforderungen

Die chronische Graft-versus-Host-Erkrankung (cGvHD) tritt bei ca. 50 % der Patienten nach alloHSZT auf. Zusätzlich zu den klassischen Organmanifestationen der cGvHD können auch atypische Manifestationen an anderen Organen auftreten, welche häufig Symptome von bekannten Autoimmunerkrankungen (Immunthrombozytopenie, Autoimmun-Pankreatitis) zeigen. Die Diagnostik der cGvHD erweist sich häufig als schwierig und herausfordernd, so dass der interdisziplinären Zusammenarbeit eine große Bedeutung zukommt.

Frau Prof. Hilgendorf und Herr Prof. Kobbe geben wertvolles Praxiswissen im Umgang mit atypischen Manifestationen wie z.B. Immunzytopenien, peripheres und zentrales Nervensystem, Niere, Polyserositis sowie Lunge weiter. Auf die therapeutischen Herausforderungen wird im Folgenden mittels Patientenfällen eingegangen.

MD, MA, FESC

Sport- und Bewegungsmedizin, Department für Sport, Bewegung und Gesundheit - DSBG, Medizinische Fakultät, Universität Basel, Schweiz

- Allgemeinmedizin / Naturheilverfahren / Innere Medizin

Das vitale Herz-Kreislauf-System - praktische Empfehlungen zu Bewegung und Medikation

Das vitale Herz-Kreislauf-System - praktische Empfehlungen zu Bewegung und Medikation

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen. Körperliche Inaktivität zählt dabei zu den wichtigsten lebensverkürzenden und krankheitsinduzierenden Risikofaktoren. Dabei ist die positive Wirkung von Bewegung auf das Herz-Kreislauf-System evident und bekannt. Kombiniert mit zu der Indikation passenden Medikation, können Herz-Kreislauf-Erkrankungen meist in Schach gehalten werden. Dennoch fällt es den Patienten meist schwer sich selbst zu mehr Bewegung zu motivieren.

Diese Fortbildung zeigt Ihnen den Einfluss von Bewegung und passender Medikation auf das Herz-Kreislauf-System und gibt Ihnen Werkzeuge an die Hand mit denen Sie Ihre Patienten motivieren können in kleinen Schritten dauerhaft mehr Bewegung in ihren Alltag zu integrieren.

(Adj. Professor, MD, PhD)

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Leiter der Gerinnungsambulanz mit Hämophiliezentrum im ambulanten Gesundheitszentrum (AGZ) der Charité GmbH

- Chirurgie - Gefäßchirurgie / Innere Medizin / Transfusionsmedizin / Laboratoriumsmedizin

Primäre Hämostasestörungen

Primäre Hämostasestörungen

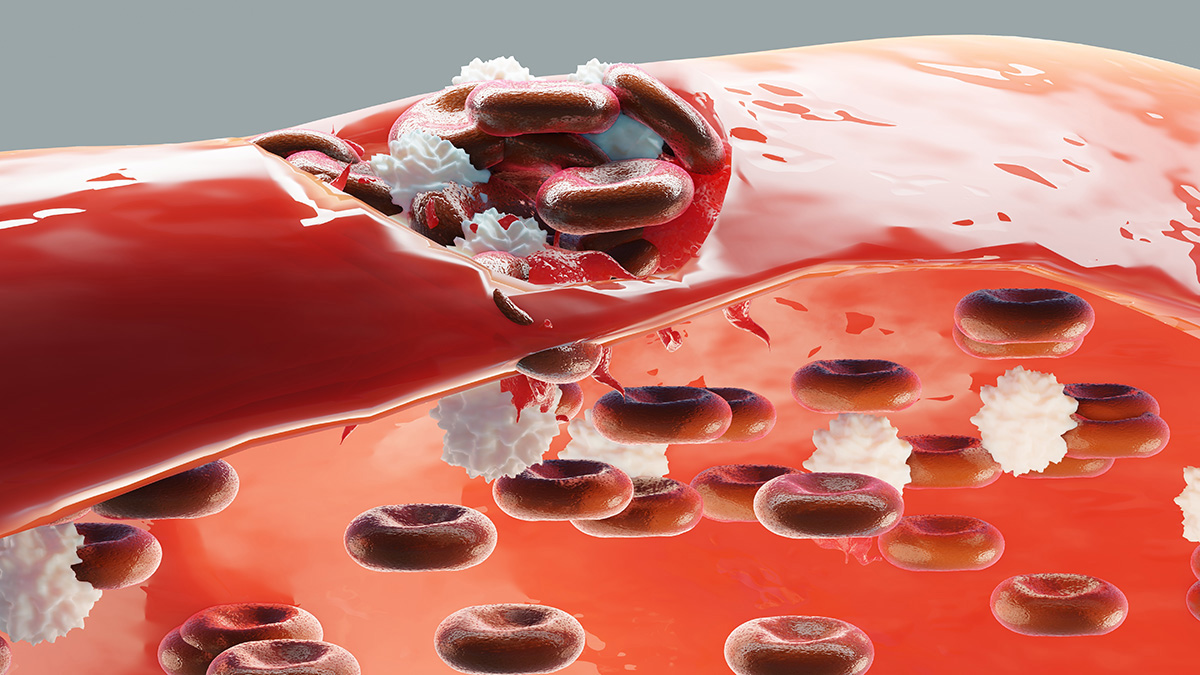

Die primäre Hämostase ist die erste Phase von drei physiologischen Prozessen, die nach einer Verletzung von Blutgefäßen den Stillstand der Blutung bewirken. Thrombozyten haben während dieser primären Phase die wichtigste Funktion und werden von verschiedenen Agonisten aktiviert. In dieser Aktivierungs-Kaskade können Störungen auftreten, die die Funktion der Thrombozyten einschränken. Thrombozytenfunktionsstörungen sind häufig erworben, können in Einzelfällen aber auch angeboren sein.

In dieser CME geht Herr Priv.-Doz. Dr. med. Koscielny zunächst auf die Grundlagen der primären Hämostase ein und betrachtet sowohl die hereditären Thrombozytenfunktionsstörungen als auch die wichtigsten Ursachen einer erworbenen Thrombozytenfunktionsstörung. Im Folgenden werden potentielle diagnostische Verfahren und therapeutische Optionen vorgestellt und deren klinische Bedeutung besprochen.

Fachärztin für Innere Medizin, Geriatrie und Ernährungsmedizin

Ltd. Oberärztin der Abteilung für Geriatrie, Klinikum Dortmund

- Innere Medizin / Kardiologie / Geriatrie / Allgemeinmedizin

Der kardiologische Patient im Alter - Wissen und Praxis

Der kardiologische Patient im Alter - Wissen und Praxis

Die demographische Entwicklung führt dazu, dass im Praxisalltag mehr und mehr ältere Patienten behandeln werden. Insbesondere kardiologische Krankheitsbilder treten aufgrund altersphysiologischer Prozesse bei Menschen in höherem Alter auf. Diese leiden meist nicht unter einer einzigen, sondern unter einer Vielzahl von Erkrankungen und entwickeln sich damit zu einem typisch multimorbiden, geriatrischen Patienten.

Muss man die Multimorbidität überhaupt beachten, wenn man „kardiologisch“ behandeln möchte? Wie geht man mit einer großen Anzahl verschiedener Medikamente (Polypharmazie) um, wenn man im Rahmen einer Akutbehandlung eigentlich noch mehr geben müsste? Und welche Therapieziele stehen bei kardiologischen Krankheitsbildern im Alter im Vordergrund? Diesen und anderen Fragen gehen die Geriaterin Frau Dr. Nina Günther und der Kardiologe Herr Dr. Ulrich Wuttke in dieser geriatrisch-kardiologischen Fortbildung gemeinsam nach. Anhand eines typischen Fallbeispiels wird auf die aktuelle Leitlinie Vorhofflimmern, den neuen CHA2DS2-VA-Score und die Herzinsuffizienz eingegangen. Ebenso wird die Komplexität des geriatrischen Patienten, die Bedeutung von Akuterkrankungen und die besondere Rolle akuter Verwirrtheit (Delir) besprochen. Im Rahmen dessen finden Sie auch praxisorientierte Empfehlungen im Umgang mit „Polypharmazie“. Dabei liegt der Fokus auf dem gemeinsamen Ziel, Lebensqualität bei älteren Patienten zu erhalten und Pflegedürftigkeit zu vermeiden.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin

Betablocker - Keiner ist wie der andere

Betablocker - Keiner ist wie der andere

Betablocker gehören zu den verordnungsstärksten Arzneimittelklassen und werden in zahlreichen Indikationen eingesetzt. Dazu zählt der große Komplex kardiovaskulärer Erkrankungen mit Bluthochdruck, Vorhofflimmern, chronischem Koronarsyndrom (koronare Herzkrankheit, KHK) und Herzinsuffizienz. Nicht weniger wichtig ist ihr Einsatz in kleineren Indikationen wie Glaukom, Migräne oder Tremor.

Diese Fortbildung bietet eine Übersicht über gängige Betablocker und ihre Indikationen und Kontraindikationen. Zudem werden der Nutzen und sachgemäße Umgang sowie potenzielle Neben- und Wechselwirkungen besprochen.