CME Archiv

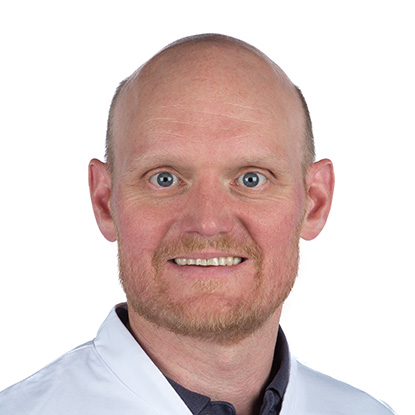

Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie,

Transplantationsmedizin, Oberarzt

Universitätsklinikum Münster

- Nephrologie / Innere Medizin

Dialyse und Nierentransplantation: Wie managen Sie die Komorbiditäten sHPT und Hyperkaliämie?

Dialyse und Nierentransplantation: Wie managen Sie die Komorbiditäten sHPT und Hyperkaliämie?

Diese Fortbildung beleuchtet zwei zentrale Komorbiditäten, deren Berücksichtigung für das Management von dialysepflichtigen und nierentransplantierten Patienten essenziell ist: Hyperkaliämie und sekundärer Hyperparathyreoidismus.

Im ersten Teil beschreibt Herr Prof. Tölle die Risiken der Hyperkaliämie, einer häufigen und potenziell lebensbedrohlichen Komplikation, die insbesondere Dialysepatienten sowie Patienten nach Nierentransplantation betrifft. Er stellt verschiedene Managementansätze vor, darunter die Kontrolle der Kaliumwerte durch diätetische Anpassungen, Medikamentenanpassungen und den Einsatz von Kaliumbindern, um Komplikationen zu verhindern und die Prognose der Patienten zu verbessern.

Im zweiten Teil geht Herr Prof. Reuter auf den sekundären Hyperparathyreoidismus ein, der sich durch erhöhte Parathormonspiegel infolge von Kalzium- und Vitamin-D-Mangel äußert, einen Großteil der Patienten nach Nierentransplantation betrifft und das Transplantat-Outcome beeinträchtigen kann. Er zeigt spezifische Therapiestrategien und -empfehlungen auf, um den Mineralhaushalt zu regulieren und das Risiko von Komplikationen zu mindern.

Fachärztin für Pneumologie, Allergologie und Infektiologie

Praxisinhaberin Pneumologie Süderelbe - Hamburg

Professur apl. an der Medizinischen Hochschule Hannover

- Infektiologie / Intensivmedizin / Pneumologie

Nosokomiale Pneumonie (HAP) und Beatmungspneumonie (VAP) - Update 2024

Nosokomiale Pneumonie (HAP) und Beatmungspneumonie (VAP) - Update 2024

Nach der Lektüre des Beitrags haben Sie Kenntnisse bezüglich der Definitionen und Einteilung nosokomialer Pneumonien (HAP und VAP) sowie deren Charakteristika, und wissen, welche Risikofaktoren die Entwicklung einer nosokomialen Pneumonie begünstigen. Sie haben HAP/VAP-Kenntnisse zur Epidemiologie, Inzidenz und Letalität, kennen die Empfehlungen bezüglich diagnostischer Maßnahmen bei Verdacht auf HAP und deren Bewertung und verfügen über Informationen bezüglich der Risikofaktoren für HAP/VAP durch multiresistente Erreger (MRE). Sie kennen das Erregerspektrum der nosokomialen Pneumonie in Abhängigkeit zu patientenspezifischen Risikofaktoren, haben Kenntnisse bzgl. der Therapieempfehlungen in den aktuellen Leitlinien und deren Bedeutung auf den Therapieverlauf und Sie sind vertraut mit Therapieempfehlungen zur HAP/VAP-Behandlung bei Nachweis von MRE.

Leiter der Abteilung für Tumorimmunologie und Immunregulation, Klinik für Innere Medizin I (Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation),

Universitätsklinikum Freiburg

- Haut- und Geschlechtskrankheiten / Innere Medizin / Hämatologie und Onkologie

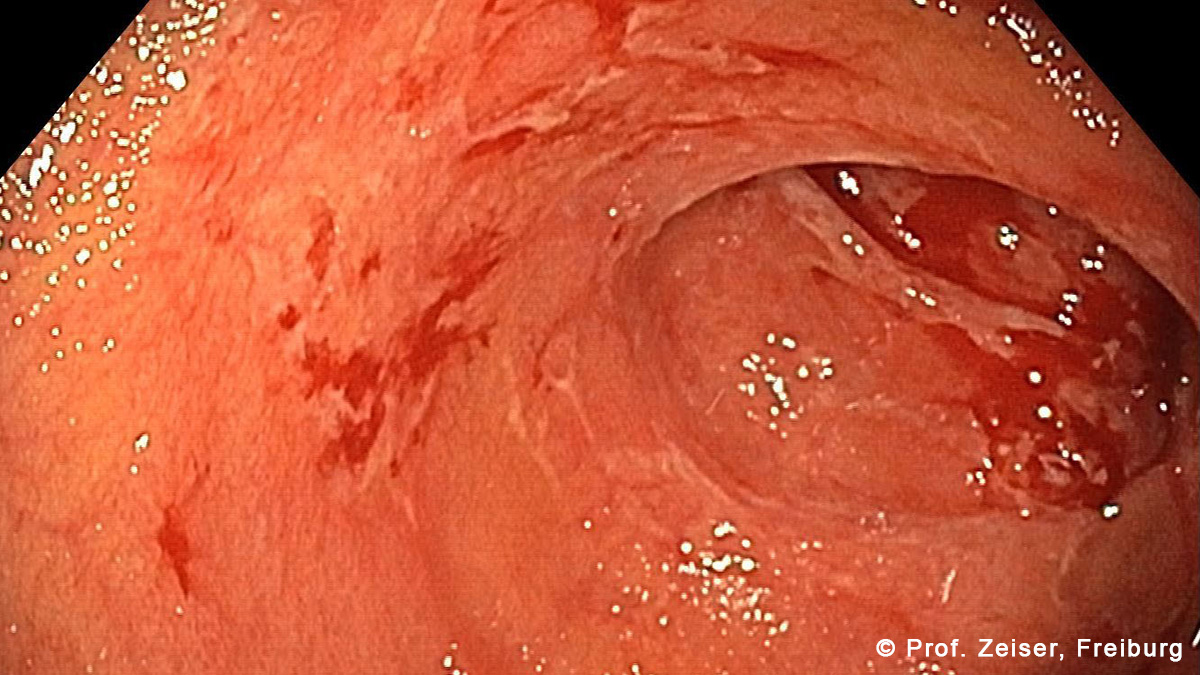

Akute Graft-versus-Host-Erkrankung (aGvHD) - Fokus Katastrophenfälle

Akute Graft-versus-Host-Erkrankung (aGvHD) - Fokus Katastrophenfälle

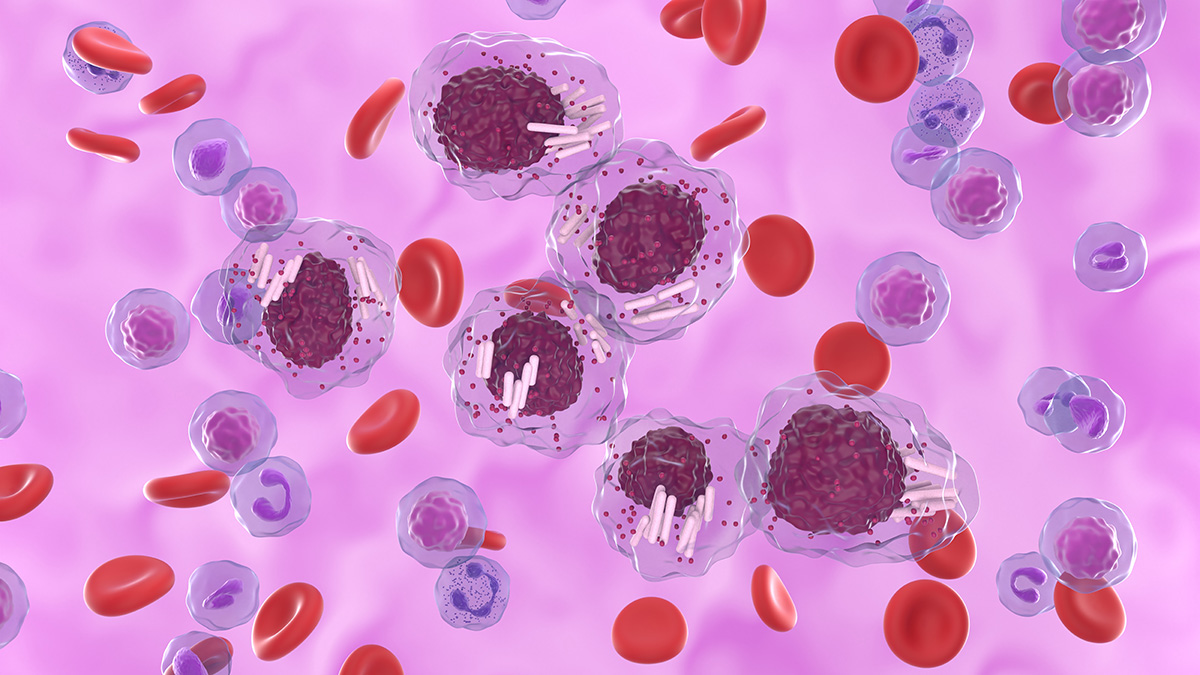

Bei der akuten Graft-versus-host Erkrankung leiden Patienten nach einer hämatopoetischer Stammzelltransplantation an einer systemischen, entzündlichen Erkrankung. Zusätzlich zu einer für diese Erkrankung charakteristischen Schädigung von Leber, Haut und Darm können Patienten dabei von intolerablen Nebenwirkungen einer Behandlung oder fehlendem Therapie-Ansprechen betroffen sein. Darüber hinaus gibt es Patienten, die bei Auftreten einer akuten GvHD bereits in intensivmedizinischer Behandlung sind. In dieser Fortbildung wird definiert, welche Fälle als Katastrophe zu verstehen sind und welche Maßnahmen ergriffen werden können. Dabei werden insbesondere auf Steroid-bedingte Komplikationen wie Steroidmyopathie, auf Infektionen und auf Transplant-assoziierte thrombotische Mikroangiopathie während einer GvHD-Therapie eingegangen. Anhand von Patientenfällen tauschen die Experten Ihre Erfahrungen aus. Praktische Empfehlungen für Ihren Praxisalltag zur Prophylaxe sowie zum frühzeitigen Erkennen und Behandeln von Katastrophen runden diese Fortbildung ab.

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Ärztlicher Direktor und Chefarzt, Alexianer Krankenhaus Aachen, Gastwissenschaftler, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Uniklinik RWTH Aachen

- Psychiatrie und Psychotherapie / Neurologie / Allgemeinmedizin / Geriatrie

Pharmakologische Wechselwirkungen bei der Behandlung von Schlafstörungen und Chronischer Insomnie

Pharmakologische Wechselwirkungen bei der Behandlung von Schlafstörungen und Chronischer Insomnie

Schlafstörungen und chronische Insomnien können als eigenständiges Krankheitsbild auftreten. Oft sind sie aber auch mit vor allem psychiatrischen Komorbiditäten assoziiert und bestehen trotz Behandlung dieser fort. Beim Einsatz von Schlafmitteln sind daher auch die potentiellen Wechselwirkungen mit der Komedikation zu beachten.

Diese Fortbildung gibt einen Überblick über die pharmakologischen Therapieoptionen im schlafmedizinischen Bereich. Neben Benzodiazepinen und Z-Substanzen werden auch Orexin-Rezeptorantagonisten vorgestellt. Im Hinblick auf das Wechselwirkungspotential der verschiedenen Hypnotika wird vor allem die Rolle von CPY3A4 in der Verstoffwechselung von Medikamenten näher betrachtet. Nach Durchlaufen dieses Webinars können Sie einschätzen, was es bei der Behandlung der chronischen Insomnie im psychiatrischen Kontext in Bezug auf potentielle Wechselwirkungen zu beachten gilt.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin

Arzneimittel und Leber - Was geht, was geht nicht?

Arzneimittel und Leber - Was geht, was geht nicht?

Lebererkrankungen reichen von Funktionsstörungen bis hin zur Leberzirrhose, die zu erheblichen Risiken bei der Arzneimitteltherapie führt. Bei der Anpassung der Arzneimitteltherapie an die Leberfunktion sind sowohl eine veränderte Pharmakokinetik als auch die Pharmakodynamik sowie Wirkungen und Nebenwirkungen von Arzneistoffen zu beachten. Für viele Indikationen gibt es deshalb Besonderheiten in der Therapieauswahl.

Diese Fortbildung gibt präzise Hinweise zur Anpassung von Dosierungen und zur Wahl sicherer Arzneimittel, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden und hilft, Patienten mit Lebererkrankungen optimal medikamentös zu betreuen.

Leitende Oberärztin Senologie CCM

Charité – Universitätsmedizin Berlin

- Hämatologie und Onkologie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Das Invasiv Lobuläre Mammakarzinom: Grundlagen und klinische Herausforderungen

Das Invasiv Lobuläre Mammakarzinom: Grundlagen und klinische Herausforderungen

Das invasiv lobuläre Mammakarzinom (ILC) ist der zweithäufigste Brustkrebssubtyp. Bis zu 15% aller Mammakarzinome werden als ILC klassifiziert. Jährlich werden allein in Deutschland mehr als 8000 Neuerkrankungen erfasst. Zum Vergleich erkranken am Non-Hodgkin-Lymphom ebenfalls etwa 8000 Frauen in Deutschland. Dieses Modul soll dazu beitragen, die überaus heterogene Gruppe des ILC besser zu verstehen. Daher werden hier nicht nur biologische Grundlagen vermittelt, sondern auch die besonderen Herausforderungen und Chancen in der Diagnose und Therapie des ILC thematisiert.

Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie

MVZ Praxisklinik und Dialysezentrum Herne

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Magnesiummangel in der Praxis: vom Muskelkrampf bis zum metabolischen Syndrom

Magnesiummangel in der Praxis: vom Muskelkrampf bis zum metabolischen Syndrom

In der täglichen Praxis muss mit Magnesiummangel gerechnet werden, welcher aufgrund der physiologischen Relevanz des Biofaktors vielfältige Folgen haben kann. Ein Magnesiummangel kommt als Risikofaktor für zahlreiche Symptome und Erkrankungen in Frage, so dass eine optimale Magnesiumversorgung der Patienten einen wichtigen Beitrag in Prävention und Therapie leisten kann.

In dieser eCME gibt Ihnen Prof. Kisters einen Einblick in die Funktionen von Magnesium im Körper und die Ursachen sowie Risikogruppen eines Magnesiummangels. Neben der Rolle von Magnesium bei Herz-Kreislauferkrankungen, metabolischen Syndrom und Typ-2-Diabetes, geht er im weiteren Verlauf der eCME auf die Physiologie und Behandlung von Muskelkrämpfen sowie die Diagnostik eines Magnesiummangels näher ein. Abschließend wird die Magnesiumsupplementierung und die Bioverfügbarkeit verschiedener Magnesiumverbindungen näher beleuchtet.

Ressortleiter Abrechnung, Medizin und Sonderproduktionen, ARZT & WIRTSCHAFT

- Allgemeinmedizin

Patienten mit Risikoverhalten behandeln

Patienten mit Risikoverhalten behandeln

Notorisch selbstschädigendes und riskantes Verhalten von Patienten ist auf den ersten Blick oft schwer nachvollziehbar. In dieser eCME werden typische Hintergründe von Alkoholmissbrauch, Rauchen, Esssucht, Substanzgebrauchsstörungen und riskantem Sexualverhalten beleuchtet. Einfache Anweisungen zur Verbesserung der Gesundheit reichen bei den Betroffenen oft nicht aus oder lösen sogar Reaktanz aus. Mit einfühlsamen Formulierungen können Ärzte jedoch nachhaltige Veränderungen bewirken. Hinweise zur Emotionsregulation helfen, die Selbstwirksamkeit nachhaltig zu stärken und fördern zukünftige konstruktive Bewältigungsmechanismen.

MD PhD FRCP

Professor für Krebsmedizin, Leiter des Zentrums für experimentelle Krebsmedizin und Direktor des Barts Breast Cancer Centre, St Bartholomew's Hospital, London (UK)

- Hämatologie und Onkologie

Aktuelle Entwicklungen beim frühen triple-negativen Mammakarzinom (eTNBC)

Aktuelle Entwicklungen beim frühen triple-negativen Mammakarzinom (eTNBC)

Die Behandlung des frühen triple-negativen Brustkrebs (TNBC) hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Die Kombination von Operation, Chemotherapie und Immuntherapie hat Prognose und Gesamtüberleben der Patienten wesentlich verbessert.

Diese Fortbildung stellt aktuelle Standardregime für die verschiedenen Stadien des frühen TNBC vor. Der Benefit von neoadjuvanter Chemotherapie (NACT) und Immuntherapie (CIT) zusätzlich zur Operation wird anhand relevanter Studien vorgestellt und mit Blick auf pathologische Komplettremission (pCR) und Resterkrankung diskutiert. Abgerundet wird die Fortbildung durch die Darstellung offener Fragen im Kontext des frühen TNBC.

Stellvertretender Direktor, Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämatologie und Internistische Onkologie

III. Medizinische Klinik und Poliklinik

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

- Hämatologie und Onkologie

Non Hodgkin Lymphome

Non Hodgkin Lymphome

Diese eCME soll Ihnen einen umfassenden Einblick in das Krankheitsbild und die Therapie von Non Hodgkin Lymphomen (NHL) geben. Neben der Epidemiologie, der Klinik und den Risikofaktoren werden die Diagnose, Klassifikation und Prognose von indolenten bzw. aggressiven NHL von Herrn Prof. Heß und Frau Dr. Tilch anschaulich beleuchtet und diskutiert. Ein Schwerpunkt bildet die Behandlung von NHL mit Blick auf die unterschiedlichen Therapieprinzipien und -indikationen sowie der Entscheidungsfindung. Abgerundet wird die Fortbildung mit der detaillierten Vorstellung von Morbus Waldenström als indolente und Mantelzelllymphom als aggressive NHL-Variante.

Chefarzt, Zentrum für Pneumologie, Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg

- Hämatologie und Onkologie

Lungenkarzinom bei Nierauchenden

Lungenkarzinom bei Nierauchenden

Das Lungenkarzinom bei Nierauchenden ist eine Erkrankung, die vor allem bei jüngeren Patienten auftritt – häufig haben die Patienten bereits bei der Diagnose Hirnmetastasen.

Inhalte dieser eCME sind die bedeutendsten Mutationen dieser Erkrankung, deren mögliche Ursachen wie Feinstaubbelastung und deren Bedeutung bei den Therapieoptionen. Besondere Beachtung finden hier EGFR-Mutationen aber auch die Behandlung von ALK-Treibermutation und seltener Alterationen und von Patient:innen ohne Treiber.

Uniklinik Bonn,

Leiter Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin

- Kinder- und Jugendmedizin / Allgemeinmedizin / Intensivmedizin / Infektiologie

Komplizierte bakterielle Infektionen in der Pädiatrie

Komplizierte bakterielle Infektionen in der Pädiatrie

Nach der Lektüre des Beitrags haben Sie Kenntnisse über PK/PD Besonderheiten von Kindern im Vergleich zu Erwachsenen („Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“), sind mit den Besonderheiten der Antiinfektiva-Dosierung bei Kindern vertraut, besitzen Kenntnisse zur Epidemiologie (Infektionsart und -häufigkeit, Pathogenbeteiligung/MRE-Risiko) und verfügen über Kenntnisse bzgl. Patienten in der Neonatologie und deren besonderes Infektionsrisiko, insbesondere EOS/LOS. Sie sind vertraut mit pädiatrischen Infektionen wie Meningitis (Neugeborene und höhere Altersgruppen), komplizierten Harnwegsinfektionen, CAP & HAP, Sie verfügen über Informationen zu besonderen pädiatrischen Patientengruppen (CF-Patienten, immunsupprimierte Patienten) einschließlich deren MRE-Risiko und haben Informationen zur MRSA-Bakteriämie sowie der Problematik von Infektionen durch MRGN.

Direktor des Instituts für Neuroradiologie

Charité – Universitätsmedizin Berlin

- Radiologie / Neurologie / Augenheilkunde

Neuroradiologische Differentialdiagnosen der NMOSD

Neuroradiologische Differentialdiagnosen der NMOSD

Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen, kurz NMOSD (engl. neuromyelitis optica spectrum disorders), sind seltene Erkrankungen, die durch eine autoimmunvermittelte Entzündung des zentralen Nervensystems (ZNS) ausgelöst werden. Krankheitsschübe treten meist unvorhergesehen auf. Das klinische Bild der NMOSD ist dabei nicht immer eindeutig und erfordert für eine eindeutige Diagnose die Abgrenzung zu anderen neurologischen Autoimmunkrankheiten wie Multipler Sklerose (MS) und MOG-Antikörper assoziierten Erkrankungen (MOGAD).

In dieser Fortbildung werden Ihnen zu Beginn MRT Standardprotokolle der MS Diagnose sowie Krankheitsbild und Pathophysiologie der NMOSD vorgestellt. Im Folgenden erklärt Herr Prof. Wattjes anschaulich anhand von Bildbefunden die neuroradiologischen Differentialdiagnosen der NMOSD. MRT Befunde von Patienten mit NMOSD, MS oder MOGAD verdeutlichen, welche Überlappungen und Unterschiede in der Bildgebung dieser Erkrankungen auftreten können. Der Vortrag endet mit der Bedeutung der MRT in der Verlaufsbeobachtung der NMOSD und wichtigen Take-Home-Messages.

Leitung Allergologie und Immunologie

Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie

Charité Berlin

- Anästhesiologie / Hämatologie und Onkologie / Allgemeinmedizin / Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Pneumologie

Klassifikationssystem für systemische allergische Reaktionen - Fokus Immuntherapie

Klassifikationssystem für systemische allergische Reaktionen - Fokus Immuntherapie

Die Bewertung allergischer unerwünschter Ereignisse und die Einstufung des Schweregrads von Reaktionen sind in der klinischen Praxis wichtig. Bisher fehlt ein einheitliches Klassifikationssystem, das für Berichte über unerwünschte Reaktionen auf eine Allergen-Immuntherapie unabhängig vom Allergen und Verabreichungsweg sowohl in der klinischen Praxis als auch in der Forschung geeignet ist.

Das Komitee der World Allergy Organization (WAO) hat nun eine Modifikation des bestehenden WAO-Klassifikationssystems für systemische allergische Reaktionen (SAR) vorgestellt, um es an die neu vorgeschlagene Klassifikationsskala des Consortium for Food Allergy Research (CoFAR) für SAR bei Nahrungsmittelallergien (Version 3.0) anzugleichen.

In dieser Fortbildung erfahren Sie, welche Anpassungen notwendig sind, um einheitliche Standards zu schaffen, damit Nebenwirkungen einer Allergen-Immuntherapie unabhängig vom Allergen und Verabreichungsweg präzise dokumentiert und klassifiziert werden können.

Internist und Hämostaseologe

Ärztlicher Leiter Gerinnungszentrum Mannheim

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Angiologie

Thrombosen bei Paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH): Therapiemanagement und Prävention

Thrombosen bei Paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH): Therapiemanagement und Prävention

Bei der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie (PNH) handelt es sich um eine erworbene klonale Erkrankung hämatopoetischer Stammzellen, welche ein erhöhtes Thromboserisiko mit sich bringt. Thromboembolische Ereignisse sind die häufigste Todesursache bei dieser Erkrankung. In seinem Vortrag erläutert Herr Prof. Dempfle die pathophysiologischen Mechanismen, die das Thromboserisiko bei PNH erhöhen, diagnostische Ansätze zur sicheren Erkennung der Erkrankung sowie das aktuelle Therapiemanagement. Unter anderem erfahren Sie, wann eine (prophylaktische) Antikoagulation bei PNH-Patienten notwendig ist und wie sich die medikamentöse Komplement-Inhibition auf das Thromboserisiko auswirkt. Praktische Empfehlungen für Ihren Praxisalltag runden diese Fortbildung ab.

Facharzt für Innere Medizin, Rheumatologe und Gastroenterologie, Physikalische Medizin,

Ärztlicher Leiter der Abteilung Rheumatologie und Physikalische Medizin im Krankenhaus Neuwittelsbach,

München

- Gastroenterologie / Rheumatologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Rheuma und Darm - Enteropathische Arthritis in der Praxis

Rheuma und Darm - Enteropathische Arthritis in der Praxis

Aktuellen Schätzungen zufolge sind bis zu 50 % der Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) von entzündlichen Gelenkerkrankungen betroffen, was die Notwendigkeit einer umfassenden Diagnostik und Therapie unterstreicht.

In dieser eCME vermittelt Prof. Dr. Kellner wichtige Erkenntnisse über die Verbindung zwischen CED und enteropathischer Arthritis. Die Teilnehmenden erfahren, wie häufig extraintestinale Manifestationen auftreten und welche diagnostischen Kriterien zur frühzeitigen Erkennung entscheidend sind. Des Weiteren werden aktuelle Therapieoptionen, sowie deren Anwendung in der Praxis besprochen. Die Fortbildung zeigt auch wie wichtig die interdisziplinäre Zusammenarbeit zur Optimierung der Patientenversorgung ist.

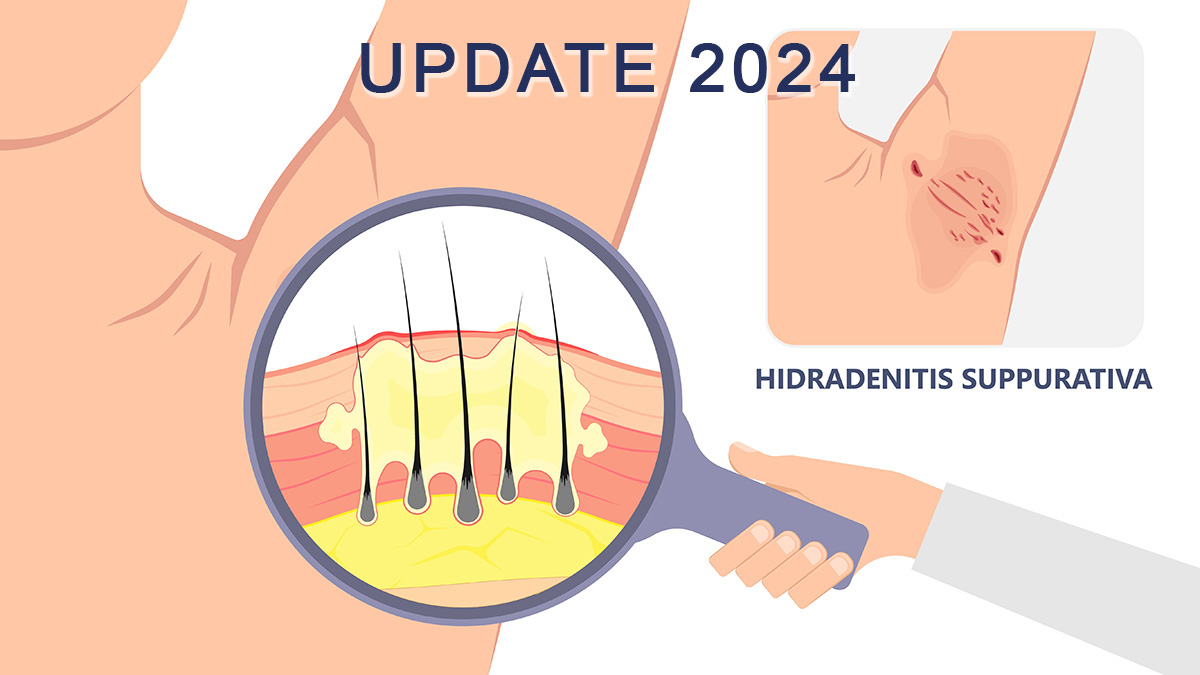

Facharzt für Dermatologie

Zusatzbezeichungen Allergologie, Dermatohistologie, medikamentöse Tumortherapie und Proktologie

Haut- und Laserzentrum Freising

- Haut- und Geschlechtskrankheiten

Hidradenitis suppurativa / Akne inversa verstehen, erkennen und behandeln

Hidradenitis suppurativa / Akne inversa verstehen, erkennen und behandeln

Bei Hidradenitis suppurativa (HS) / Akne inversa handelt es sich um eine multifaktorielle, chronisch-inflammatorische Hauterkrankung mit ausgeprägt systemischem Charakter. Initial wurde die HS als seltene Erkrankung betrachtet. Heute geht man jedoch von einer hohen Anzahl undiagnostizierter Fälle aus. HS ist eine potenziell schwere Erkrankung, welche aufgrund ihrer hohen Krankheitslast die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränkt. Es kommt u.a. zu starken Schmerzen, Geruchsentwicklung, sozialer Stigmatisierung und Depressionen. Außerdem können die körperlichen Symptome zu ausgeprägter Narbenbildung und Behinderung führen.

Ziel dieser Fortbildung ist es Ärzten jeglicher Fachgruppen für die HS zu sensibilisieren. Neben Informationen zu Epidemiologie, Pathogenese und Symptomatik erhalten Sie einen Überblick zur Diagnostik und den gegenwärtigen Therapieoptionen.

Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie u. Internistische Onkologie, Hämostaseologie und Palliativmedizin;

Senior Consultant

Ludwig-Maximilians Universität (LMU);

Ärztlicher Direktor und Gesellschafter

Interdisziplinäres Onkologisches Zentrum (IOZ), München

- Hämatologie und Onkologie

CLL: Leitlinien-Update

CLL: Leitlinien-Update

Die chronische Lymphatische Leukämie (CLL) ist die häufigste Leukämieform in westlichen Ländern, jedoch erfordert nur ein Teil der Betroffenen eine Therapie. Diese eCME widmet sich aktuellen Erkenntnissen zur CLL, insbesondere zu neuen diagnostischen und therapeutischen Empfehlungen der Onkopedia-Leitlinie. Sie bietet Einblicke in differenzierte Diagnosekriterien und die Abgrenzung zu ähnlichen Erkrankungen, das Management von CLL-Subgruppen basierend auf genetischen Risikofaktoren und das Verständnis der Progressionsmechanismen. Die Lernziele umfassen die Kenntnis über neue molekulargenetische und zytogenetische Markerkonzepte, den Einsatz aktueller Therapieansätze für Niedrig- und Hochrisikopatienten sowie die Interpretation relevanter Studienergebnisse für eine präzise Patientenselektion und Behandlung. Diese Fortbildung lädt Sie ein, die komplexe Diagnostik und personalisierte Behandlungsstrategien der CLL näher kennenzulernen und Ihre Expertise in der Versorgungsoptimierung von CLL-Patienten zu erweitern.