Aktuelle CME

Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.

Direktor

Universitätsklinik für Hämatologie, Onkologie, Hämostaseologie und Palliativmedizin

Johannes Wesling Klinikum Minden

- Hämatologie und Onkologie

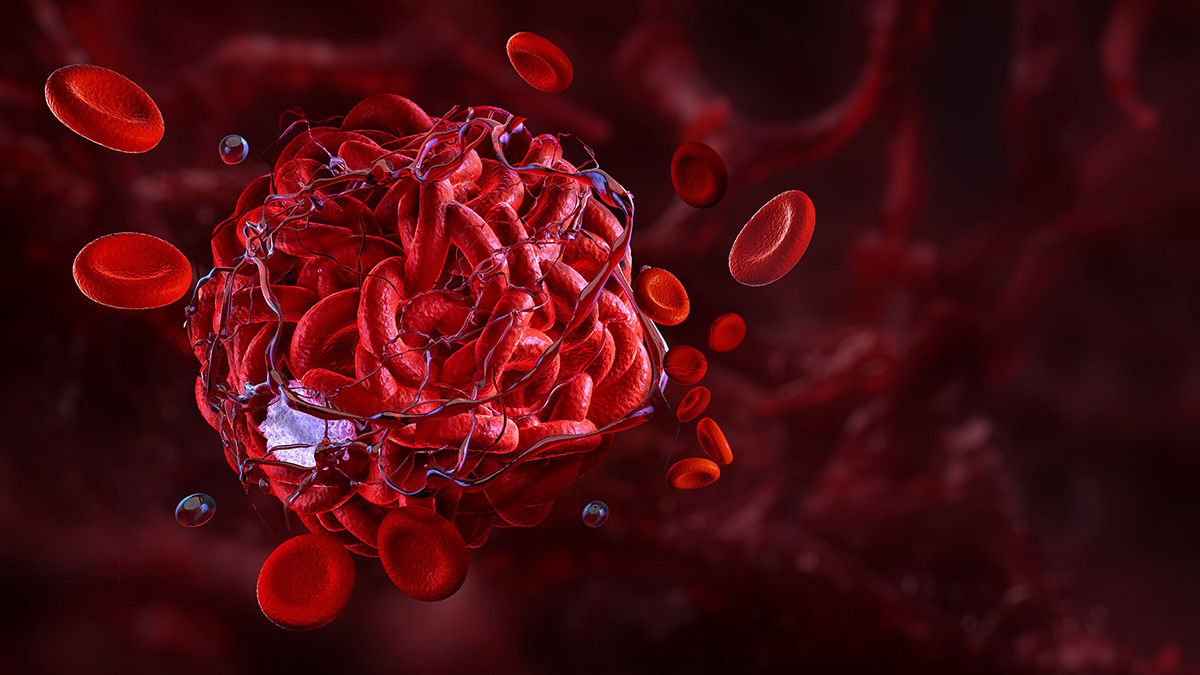

Polycythaemia vera

Polycythaemia vera

Die Polycythaemia vera ist eine seltene Erkrankung, die häufig erst nach zahlreichen Arztbesuchen und krankheitsbedingten Komplikationen wie thrombotischen Ereignissen diagnostiziert und behandelt wird. Der Leidensweg der Betroffenen ist lang und endet oftmals nicht unter der auf Aderlass basierten Therapie, denn Symptome wie Pruritus oder Fatigue können weiter bestehen oder sich durch die Behandlung noch verstärken. Es ist daher wichtig, neben den klinischen Parametern auch die individuelle Krankheitslast z. B. anhand von spezifischen Fragebögen zu erfassen und die Therapie entsprechend anzupassen.

Das Ziel dieser Fortbildung ist es, die Aufmerksamkeit für Polycythaemia vera zu erhöhen, sodass die Erkrankung häufiger und schneller erkannt und interdisziplinär behandelt werden kann.

Oberarzt und Leiter Stammzelltransplantationen

Klinik I für Innere Medizin,

Universitätsklinikum Köln

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Kardiologie / Nephrologie / Allgemeinmedizin

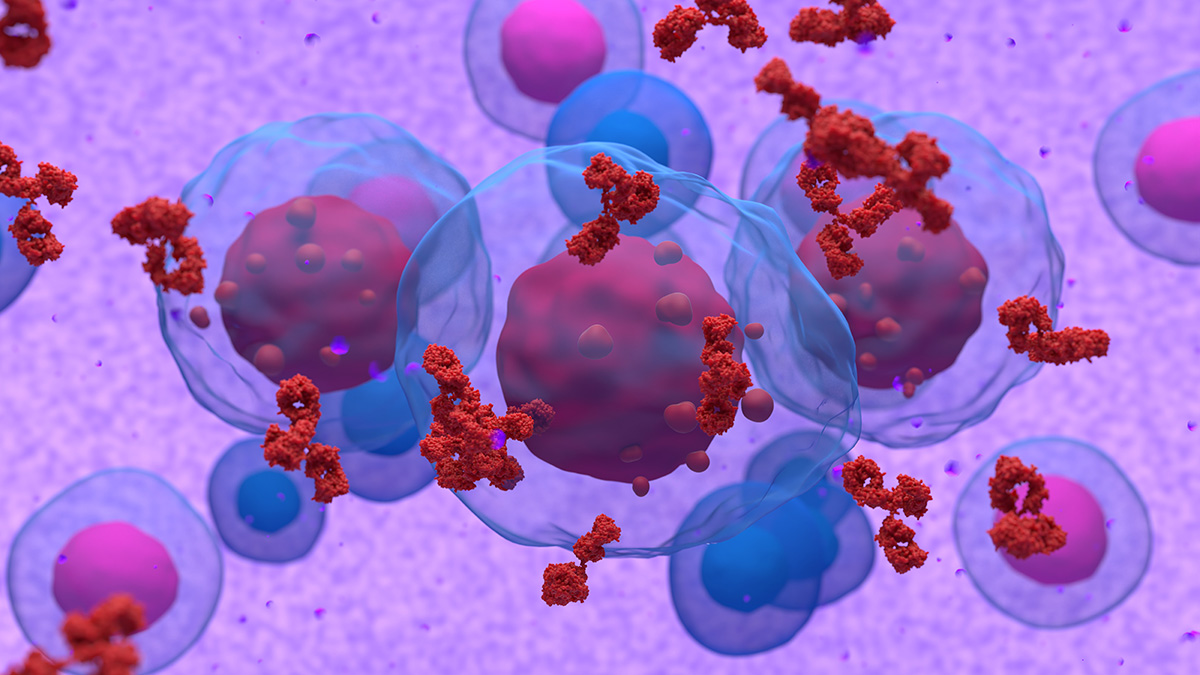

Monoklonale Gammopathie unklarer (MGUS) und renaler Signifikanz (MGRS)

Monoklonale Gammopathie unklarer (MGUS) und renaler Signifikanz (MGRS)

Monoklonale Gammopathien stellen eine diagnostische Herausforderung dar, da sie häufig als Zufallsbefund entdeckt werden, aber potenziell schwerwiegende Organmanifestationen nach sich ziehen können. In dieser Fortbildung gibt Prof. Dr. Christof Scheid eine umfassende Einführung in die monoklonalen Gammopathien unklarer Signifikanz (MGUS), monoklonalen Gammopathien mit renaler Signifikanz (MGRS) und die klinisch relevante Progression zum symptomatischen Myelom. Ein besonderer Fokus liegt auf renalen und systemischen Komplikationen sowie den aktuellen Erkenntnissen zur Früherkennung und Therapie. Lassen Sie sich von Prof. Scheid überzeugen, dass das Paraprotein und die darauf bezogenen Erkrankungen nicht nur klinisch hochrelevant, sondern auch für die Patienten von entscheidender Bedeutung sind.

Stellv. Klinikdirektor, Leiter Neuroimmunologie

Neurologische Klinik, Universitätsklinikum Erlangen

- Neurologie

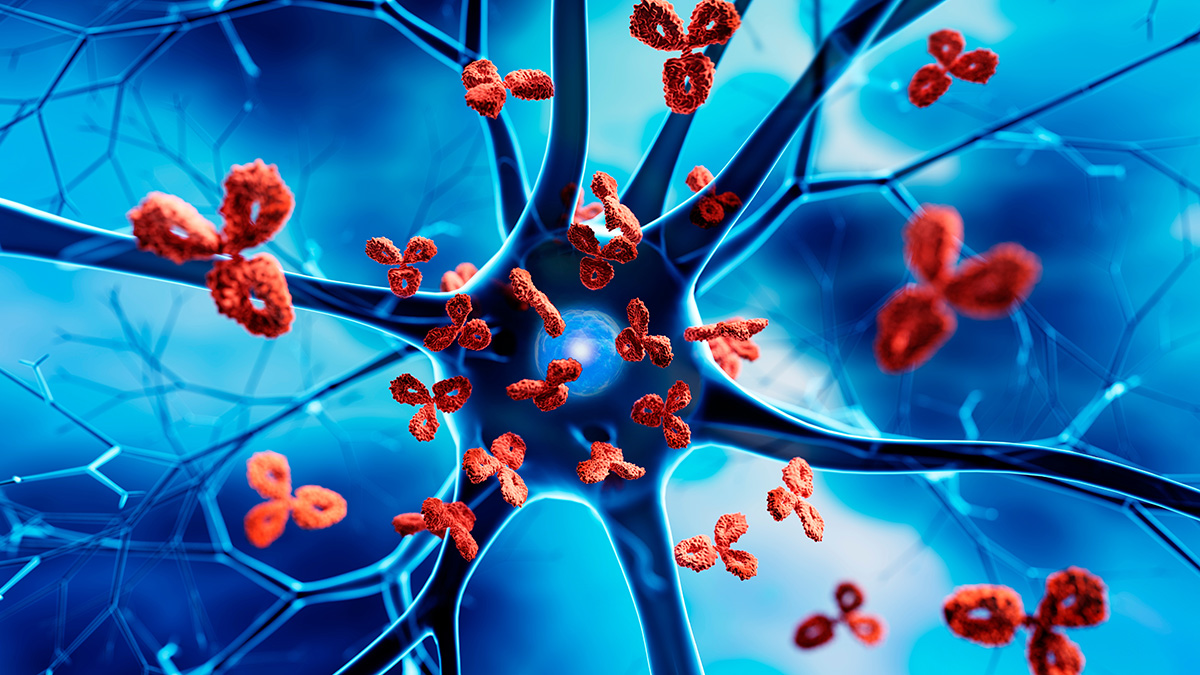

Aktuelle Möglichkeiten in der NMOSD - Pathogenese, Therapieoptionen und Ausblick

Aktuelle Möglichkeiten in der NMOSD - Pathogenese, Therapieoptionen und Ausblick

Die Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) sind seltene, aber schwerwiegende Autoimmunerkrankungen des zentralen Nervensystems, deren Schübe unbehandelt zu bleibenden neurologischen Defiziten führen können. Diese Fortbildung vermittelt praxisnah Erkenntnisse zur Pathogenese und Diagnosestellung der AQP4-Antikörper-assoziierten (AQP4-Ak+) NMOSD, zeigt die Herausforderungen bei der Differentialdiagnose (z.B. MOGAD, Multiple Sklerose) auf und gibt einen umfassenden Überblick über innovative Therapieansätze der letzten zehn Jahre. Verschiedene Behandlungsmöglichkeiten sowie aktuelle Langzeitdaten für die Schubprophylaxe werden dabei näher betrachtet. Ein weiteres Augenmerk liegt auf modernen Strategien zur Schubprävention und der Rolle neuer Biomarker wie GFAP und NfL. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr neurologisches Wissen über NMOSD zu vertiefen und auf dem neuesten Stand der Therapieoptionen zu bleiben.

Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie, Oberarzt, Infektiologie und Immunologie der Med. Klinik und Poliklinik I, Universitätsklinikum Bonn

- Innere Medizin / Infektiologie / Gastroenterologie / Endokrinologie und Diabetologie

HIV und metabolische Gesundheit: Gewicht, Lipide und Steatohepatitis

HIV und metabolische Gesundheit: Gewicht, Lipide und Steatohepatitis

Menschen mit HIV sind heute dank moderner Therapien gut behandelbar. Zunehmend in den Fokus treten allerdings metabolische Herausforderungen wie Gewichtszunahme, Dyslipidämie und Steatohepatitis.

Diese Fortbildung beleuchtet die oft multifaktoriellen Mechanismen hinter der Gewichtszunahme unter antiretroviraler Therapie, die Bedeutung von „Return to Health“ und die spezifischen Effekte verschiedener Substanzen auf den Stoffwechsel. Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf kardiovaskuläre Risiken und die Lebergesundheit diskutiert. In Wechselwirkung mit ART und metabolischen Faktoren können bei Menschen mit HIV verstärkt Lebererkrankungen wie NAFLD und NASH auftreten. Eine frühzeitige Erkennung ist daher besonders wichtig, um Langzeitkomplikationen zu vermeiden.

Havelklinik Berlin

- Haut- und Geschlechtskrankheiten

Akne Inversa: Ursachen, Diagnose und Therapie

Akne Inversa: Ursachen, Diagnose und Therapie

Hidradenitis suppurativa / Akne Inversa ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung, die durch wiederkehrende Abszesse, Fistelbildungen und Vernarbungen gekennzeichnet ist. Die Erkrankung hat eine multifaktorielle Genese. Der Verschluss des follikulären Ausführungsgangs, genetische Prädisposition, immunologische Dysregulation und exogene Risikofaktoren nehmen eine zentrale Rolle ein. Eine frühzeitige Diagnosestellung sowie eine stadiengerechte Therapie sind essenziell, um Krankheitsprogression und die damit verbundenen Beeinträchtigung der Lebensqualität zu minimieren. Gewinnen Sie mit dieser Fortbildung praxisrelevante Kenntnisse zu Pathogenese, Diagnostik und aktuellen Therapieoptionen, um eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten.

Fachärztin für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (Amyloidose-Zentrum & Sektion Stammzelltransplantation), Universitätsklinikum Heidelberg

- Hämatologie und Onkologie / Kardiologie / Innere Medizin

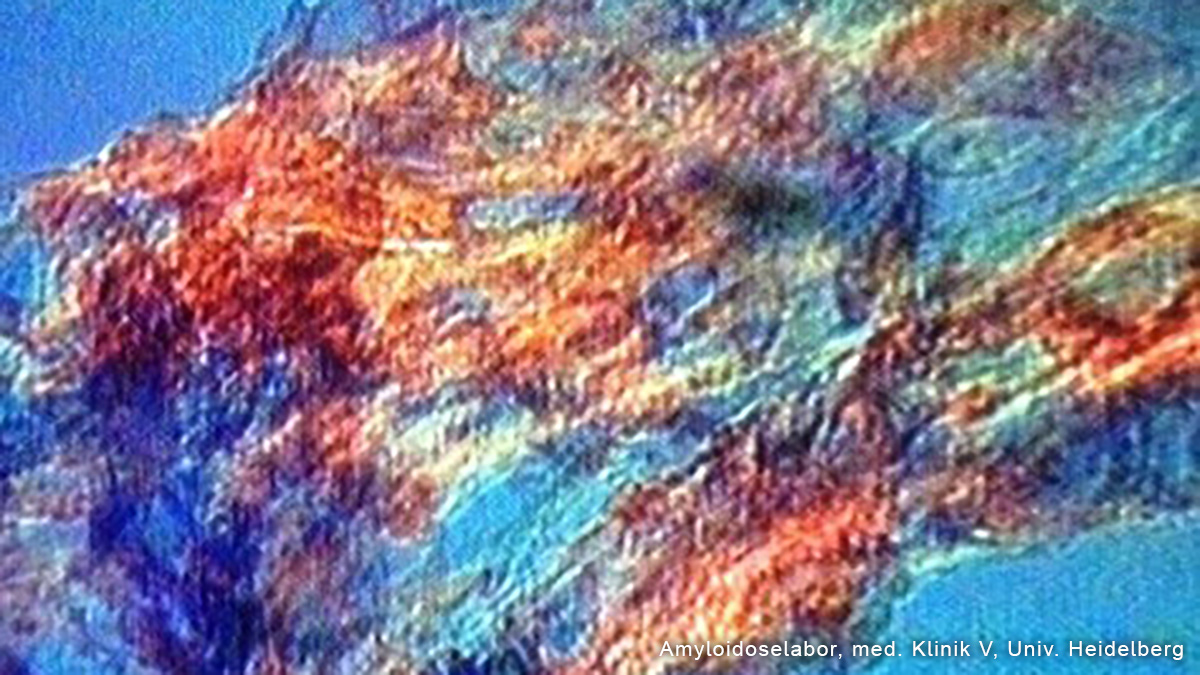

AL-Amyloidose - Frühdiagnose

AL-Amyloidose - Frühdiagnose

Die Amyloidose ist eine seltene, aber potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, bei der sich fehlgefaltete Proteine in verschiedenen Organen ablagern. In dieser CME-Fortbildung erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Diagnostik und interdisziplinären Therapieansätze, insbesondere bei kardialer Beteiligung. Prof. Dr. Ute Hegenbart, Hämatologin und Dr. Carolin Morbach, Kardiologin, vermitteln aktuelle Erkenntnisse und praxisrelevante Strategien zur Frühdiagnose und differenzierten Behandlung dieser komplexen Erkrankung. Das Ziel dieser Fortbildung ist es, Ihnen die wichtigsten diagnostischen Hinweise aufzuzeigen, den gezielten Einsatz der Bildgebung zu vermitteln und Sie dabei zu unterstützen, Therapieentscheidungen individuell anzupassen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen und die Patientenversorgung weiter zu optimieren.

Chefarzt der Zentralen Notaufnahme, Leiter der internistischen Intensivmedizin und Organisation, Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen

- Angiologie / Kardiologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Interaktive Kasuistiken: Antikoagulation bei Erwachsenen mit akuter Lungenembolie oder tiefer Venenthrombose

Interaktive Kasuistiken: Antikoagulation bei Erwachsenen mit akuter Lungenembolie oder tiefer Venenthrombose

Begleiten Sie den Intensivmediziner Dr. Martin Langenbeck bei der Diagnostik eines erwachsenen Patienten mit Verdacht auf Lungenembolie und tiefe Beinvenenthrombose. Im diagnostischen Algorithmus nach Leitlinien werden Scores wie der Geneva- oder der Wells-Score erläutert, sonographische Diagnostik hinzugezogen, hämatologische und kardiale Marker untersucht. Auf Basis der Datenlage zu nicht-Vitamin-K-abhängigen oralen Antikoagulantien (NOACs) werden Management.-Strategien dargestellt, ab wann und womit eine Antikoagulation eingeleitet werden könnte.

In diesem Modul wählen Sie interaktiv die Vorgehensweise in der Diagnostik und Behandlung aus. In jedem Schritt wird erläutert, welche Faktoren in der Patientenakte für die eine oder andere Option in Diagnostik und Therapiemaßnahmen sprechen. Sie können bei allen Fragen auf Informationen zum Diagnose-Algorithmus und die Leitlinien der ESC (European Society of Cardiology) sowie die Datenbasis der Zulassungsstudien von Antikoagulanzien zugreifen.

Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie

Direktorin des Krukenberg-Krebszentrums Halle (KKH)

Oberärztin Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin IV

Universitätsklinikum Halle (Saale)

- Hämatologie und Onkologie

Polycythaemia Vera (PV) näher betrachtet

Polycythaemia Vera (PV) näher betrachtet

Die Polycythaemia Vera (PV) ist eine chronische myeloproliferative Neoplasie, die durch eine übermäßige Produktion roter Blutzellen gekennzeichnet ist und zu einer Vielzahl von Symptomen führt, die die Lebensqualität und Produktivität der Patienten erheblich beeinträchtigen können. In dieser eCME vermittelt Ihnen Frau Prof. Dr. med. Haifa Kathrin Al-Ali Kenntnisse zum Krankheitsbild der PV. Im Rahmen einer kurzen Einführung wird zunächst allgemein auf die WHO-Klassifikation myeloproliferativer Neoplasien eingegangen und die Ätiologie, Pathogenese und Epidemiologie der PV näher vorgestellt. Des Weiteren werden der Verlauf und die Krankheitslast der PV vordergründig behandelt und die Implikationen für die Lebensqualität der Patienten beleuchtet und diskutiert. Anschließend befasst sich Frau Prof. Dr. med. Haifa Kathrin Al-Ali mit den Komplikationen bei thromboembolischen Ereignissen sowie bei fortgeschrittenen PV-Stadien und geht abschließend noch auf das diagnostische Vorgehen bei der PV ein.

Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Transfusionsmedizin, Laboratoriumsmedizin

- Kinder- und Jugendmedizin / Allgemeinmedizin / Pneumologie

Pertussis - Eine unterschätzte Erkrankung

Pertussis - Eine unterschätzte Erkrankung

Bordetella (B.) pertussis ist ein kleines, gramnegatives, unbewegliches, bekapseltes, aerobes Stäbchenbakterium und der hauptsächliche Erreger von Pertussis.

Im Jahr 2024 erreichten die Pertussis-Fallzahlen in Deutschland einen Rekordhöchststand seit Einführung der bundesweiten Meldepflicht im Jahr 2013. Diese hohen Fallzahlen folgen einem langen Zeitraum mit niedrigen Fallzahlen, welche größtenteils auf die Infektionsschutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie zurückzuführen sind.

Im Gegensatz zum starken Anstieg der Fallzahlen erscheinen die Altersverteilung und die Schwere der Erkrankung unverändert zu sein. So bleibt Pertussis hochansteckend und betrifft alle Altersgruppen, wobei insbesondere Säuglinge ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben.

Diese zertifizierte Fortbildung gibt einen Überblick über das Krankheitsbild Pertussis und die aktuelle Relevanz in Deutschland. Zugleich wird auf das diagnostische Vorgehen sowie die derzeitigen Therapie- und Präventionsmaßnahmen eingegangen.

Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Angiologie;

Klinikdirektor, Klinik für Innere Medizin V mit dem Schwerpunkt Angiologie,

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

- Hämatologie und Onkologie / Kardiologie / Innere Medizin

Kardiales Management bei onkologischen Patienten

Kardiales Management bei onkologischen Patienten

Viele onkologische Patienten haben vorbestehende Risikofaktoren, eine genetische Prädisposition oder kardiovaskuläre Vorerkrankungen, die durch eine Krebserkrankung selbst und insbesondere deren Behandlung zu einem weiten Spektrum an Komplikationen im Herz-Kreislauf-System führen können. Infolgedessen können sich kardiovaskuläre Probleme wie arterielle Hypertonie, Herzinsuffizienz, Thrombosen oder auch eine kardiale Amyloidose oder Myokarditis entwickeln. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Herr Prof. Müller einen Überblick über das kardiale Management bei onkologischen Patienten. Dabei werden ausgewählte spezifische Therapieverfahren besprochen und auf die Risikostratifizierung, das Monitoring der Behandlung sowie auf die Prophylaxe und die Therapie potenzieller kardiovaskulärer Nebenwirkungen eingegangen. Dies erfolgt in Anlehnung an die aktuellen ESC-Leitlinien zur Kardio-Onkologie. Zudem wird die Risikostratifizierung vor potenziell kardiotoxischer Therapie diskutiert und Empfehlungen zu Verlaufskontrollen sowie zur Langzeitüberwachung gegeben.

Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapie, Schlafmedizin

Münchner Psychiatrieservice Professor Hajak bei ProSomno Klinik, München

Universität Regensburg

- Allgemeinmedizin / Psychiatrie und Psychotherapie / Naturheilverfahren

Angst, Unruhe, Schlaflosigkeit und Depression - evidenzbasiert natürlich behandeln

Angst, Unruhe, Schlaflosigkeit und Depression - evidenzbasiert natürlich behandeln

Angststörungen, Depressionen und Schlafstörungen zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen und treten oft gemeinsam auf. Epidemiologische Studien zeigen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung im Laufe des Lebens an einer dieser Erkrankungen leidet. Die Lebensqualität der Betroffenen ist erheblich beeinträchtigt.

Diese Fortbildung vermittelt praxisrelevante Erkenntnisse zur differenzierten Diagnostik sowie zu psychotherapeutischen, pharmakologischen und ergänzenden Behandlungsansätzen. Neben etablierten Therapien wird auch die Rolle der Phytotherapie hervorgehoben, die zunehmend als evidenzbasierte Option in der Behandlung von leichten bis mittelschweren Beschwerden anerkannt wird.

Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Transfusionsmedizin, Laboratoriumsmedizin

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Kinder- und Jugendmedizin

Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV): Ein wichtiger Erreger von Atemwegsinfektionen - nicht nur bei Kindern!

Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV): Ein wichtiger Erreger von Atemwegsinfektionen - nicht nur bei Kindern!

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist als wichtiger Erreger von tiefen Atemwegsinfektionen bei Säuglingen (Bronchiolitis) bekannt. Analog zu vielen anderen respiratorischen Infektionen hinterlässt eine Erkrankung keinen lebenslangen Schutz, so dass Reinfektionen in jedem Lebensalter vorkommen. Die Bedeutung von RSV-Infektionen insbesondere bei älteren Erwachsenen wird stark unterschätzt. Häufig ist nicht bekannt,

dass es neben den Säuglingen auch die älteren Erwachsenen treffen kann. Dies hat zur Folge, dass auch eine entsprechende Labordiagnostik nur in seltenen Fällen durchgeführt wird.

Diese Fortbildung informiert über Virologie, Epidemiologie, Symptomatik und Präventionsmöglichkeiten von RSV-Infektionen bei älteren Patienten.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin

Diabetespatienten - Was im Alter zu beachten ist

Diabetespatienten - Was im Alter zu beachten ist

Diabetes mellitus im Alter stellt eine besondere Herausforderung dar, da Polymedikation, Multimorbidität und kognitive Einschränkungen eine individuelle Therapie erfordern. Im Fokus stehen die Vermeidung von Hypoglykämien und der Erhalt der Lebensqualität, wobei geriatrische Assessments zur optimalen Therapieplanung beitragen. Therapieziele, insbesondere die HbA1c-Zielwerte, werden individuell an den funktionellen Status angepasst, um eine Übertherapie zu vermeiden und das Hypoglykämierisiko zu minimieren.

Nichtmedikamentöse Maßnahmen sind essenziell, aber bei Senioren oft begrenzt, während die medikamentöse Therapie an die funktionelle Verfassung und Begleiterkrankungen angepasst werden muss. Erfahren Sie, wie Sie ältere Diabetespatienten sicher und individuell betreuen und optimieren Sie Ihr Wissen über aktuelle Therapieempfehlungen.

Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie Ernährungsmedizin

apl. Professor der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Internistische Praxengemeinschaft Oldenburg

- Gastroenterologie / Innere Medizin

Fallbeispiele CED: Unterschiedliche Patienten - unterschiedliche Behandlung

Fallbeispiele CED: Unterschiedliche Patienten - unterschiedliche Behandlung

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa erfordern ein individuell abgestimmtes Therapiemanagement – von der initialen Behandlung bis zur langfristigen Krankheitskontrolle. In dieser praxisorientierten Fortbildung stellt Prof. Helwig anhand von realen Fallbeispielen moderne Behandlungsstrategien vor und zeigt, wie Therapieentscheidungen individuell, evidenzbasiert und patientenorientiert getroffen werden können. Im Fokus stehen der gezielte Einsatz medikamentöser und chirurgischer Optionen, die Entzündungskontrolle sowie die Berücksichtigung von Komorbiditäten und Sicherheitsaspekten. Erweitern Sie Ihr Wissen, um Risiken und Nutzen optimal abzuwägen und eine maßgeschneiderte Langzeitbetreuung Ihrer Patienten zu gewährleisten.

Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,

Leitender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie,

Sozialpsychiatrie und Psychotherapie,

Medizinische Hochschule Hannover

- Psychiatrie und Psychotherapie / Psychosomatische Medizin und Psychotherapie / Neurologie / Allgemeinmedizin

Digitale Therapien in der Psychiatrie: DiGA & APP als wertvolle Ergänzung in der Behandlung an den Beispielen Depression und ADHS

Digitale Therapien in der Psychiatrie: DiGA & APP als wertvolle Ergänzung in der Behandlung an den Beispielen Depression und ADHS

Die Behandlung von Depression und ADHS kann angesichts begrenzter Therapieplätze und langer Wartezeiten eine große Herausforderung darstellen. Digitale Therapien können hier neue Perspektiven eröffnen: Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) beispielsweise bieten evidenzbasierte, flexible Therapieansätze, die orts- und zeitunabhängig eingesetzt werden können – beispielsweise als eigenständige Behandlung, zur Überbrückung von Wartezeiten oder als Ergänzung zur Behandlung. Im Rahmen dieser Fortbildung erfahren Sie, welche digitalen Therapieoptionen es bei psychischen Erkrankungen gibt, welche Evidenz vorliegt und wie Sie DiGA und App individuell in die Behandlung Ihrer Patient:innen integrieren können. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Einsatz dieser innovativen Therapieformen bei Patient:innen mit Depression und ADHS sowie auf den Vorteilen und Herausforderungen von diesen Anwendungen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihre Kenntnisse im Bereich digitaler Therapien zu erweitern und Ihre Patient:innen optimal zu unterstützen.

Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie

Zusatzqualifikationen Ernährungsmedizin und Notfallmedizin

Präventivmediziner DAPM

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Fit und gesund ins Alter

Fit und gesund ins Alter

Jeder will alt werden - keiner will alt sein! Ein möglicher Grund dafür ist die Gleichsetzung von Alter mit Krankheit, Gebrechlichkeit, Immobilität, Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Herr Dr. Weitz Empfehlungen für einen fitten und gesunden Weg ins Alter, damit man dieses selbstständig, aktiv, sozial eingebunden sowie ohne starke Schmerzen genießen kann. Dabei werden vor allem die Themen Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen, gesunde Ernährung, Bewegung und Fitness, Entspannung/Meditation und Nichtrauchen besprochen. Darüber hinaus erfahren Sie spannende Fakten und Zahlen zu Lebensstil und Krankheit, tatsächlichen Todesursachen in den USA, Übergewicht, Adipositas und Diabetes, Folgen des Rauchens sowie Gesundheitsverhalten und Sterblichkeit.

Facharzt für Allgemeinmedizin

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin

Allgemeines Impfmanagement von Patienten im Erwachsenenalter

Allgemeines Impfmanagement von Patienten im Erwachsenenalter

Impfungen sind ein effektiver Gesundheitsschutz und zählen zu den wirksamsten und wichtigsten Präventionsmaßnahmen in der modernen Medizin. In Deutschland werden von der unabhängigen Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut (RKI) jährliche Impfempfehlungen erlassen, die an die gegenwärtige nationale und internationale Situation angepasst werden. Auf dieser Grundlage empfehlen die obersten Gesundheitsbehörden der Länder Impfungen, die als schulmedizinischer Standard anzusehen sind und zu den Pflichtleistungen der Krankenkassen

zählen. Trotz dieser Maßnahmen liegen in Deutschland noch immer Impfdefizite vor. Durch zu geringen Impfquoten und die unzureichende Einhaltung der Impfempfehlungen, z. B. bei den Auffrischimpfungen im Jugend- und Erwachsenenalter, können auch heutzutage noch Epidemien auftreten.

Als Schwerpunkt dieser zertifizierten Fortbildung werden verschiedene Krankheitsbilder und ihre Relevanz in Deutschland dargestellt sowie praxisrelevante Tipps für ein optimales Impfmanagement gegeben, um die zu betreuenden Patienten bestmöglich vor impfpräventablen Krankheiten zu schützen.

Universitätsmedizin Göttingen

Facharzt für Neuropädiatrie

- Kinder- und Jugendmedizin / Neurologie / Augenheilkunde

Kinderdemenz - Diagnostik und Therapie der Neuronalen Ceroid Lipofuszinosen (NCL)

Kinderdemenz - Diagnostik und Therapie der Neuronalen Ceroid Lipofuszinosen (NCL)

Die Neuronalen Ceroid Lipofuszinosen (NCL) sind die häufigsten Formen neurodegenerativer Krankheiten im Kindes- und Jugendalter. NCL werden als „Kinderdemenz“ bezeichnet, da Demenz neben Epilepsie und dem Verlust der Sehfähigkeit und der motorischen Kontrolle ein Symptom der Erkrankung ist. Die CME-Fortbildung vermittelt einen Überblick über die verschiedenen NCL-Erkrankungen, über das klinische Erscheinungsbild und den charakteristischen Verlauf. Darüber hinaus werden die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten besprochen und ein Ausblick auf künftige Therapien gegeben.

Vertiefen Sie Ihr Wissen über diese komplexe Erkrankung und erfahren Sie, wie Sie betroffene Kinder frühzeitig erkennen und ihre Versorgung optimieren können.