Aktuelle CME

Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.

Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie,

Chefärztin, Innere Medizin I, St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig

- Pneumologie / Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

NSCLC: Therapierbare genetische Alterationen - Neue Leitlinien 2025

NSCLC: Therapierbare genetische Alterationen - Neue Leitlinien 2025

Lungenkarzinome gehören zu den häufigsten malignen Tumoren. Der Anteil nicht-kleinzelliger Lungenkarzinome (NSCLC) beträgt ca. 80 - 85 % und die Diagnosestellung erfolgt meist in fortgeschrittenen oder metastasierten Stadien. Im Rahmen dieser Fortbildung stellt Frau Dr. Gütz als Autorin der kürzlich erschienenen Leitlinien die Empfehlungen dieser zur Therapie des NSCLC im Stadium IV vor. Der besondere Fokus liegt dabei auf den therapierbaren genetischen Alterationen wie unter anderem EGFR-Mutationen, ALK-Fusionen, BRAF-V600-E-Mutation und KRAS-G12C-Mutation. Neben den Leitlinien-Empfehlungen inklusive Therapie-Algorithmen erfahren Sie dabei kurz und prägnant das Wichtigste zu den relevanten Studiendaten.

Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie,

Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und Stammzelltransplantation,

Medizinische Hochschule Hannover

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Aktuelle Therapieoptionen für das refraktäre Multiple Myelom in der 2. Linie

Aktuelle Therapieoptionen für das refraktäre Multiple Myelom in der 2. Linie

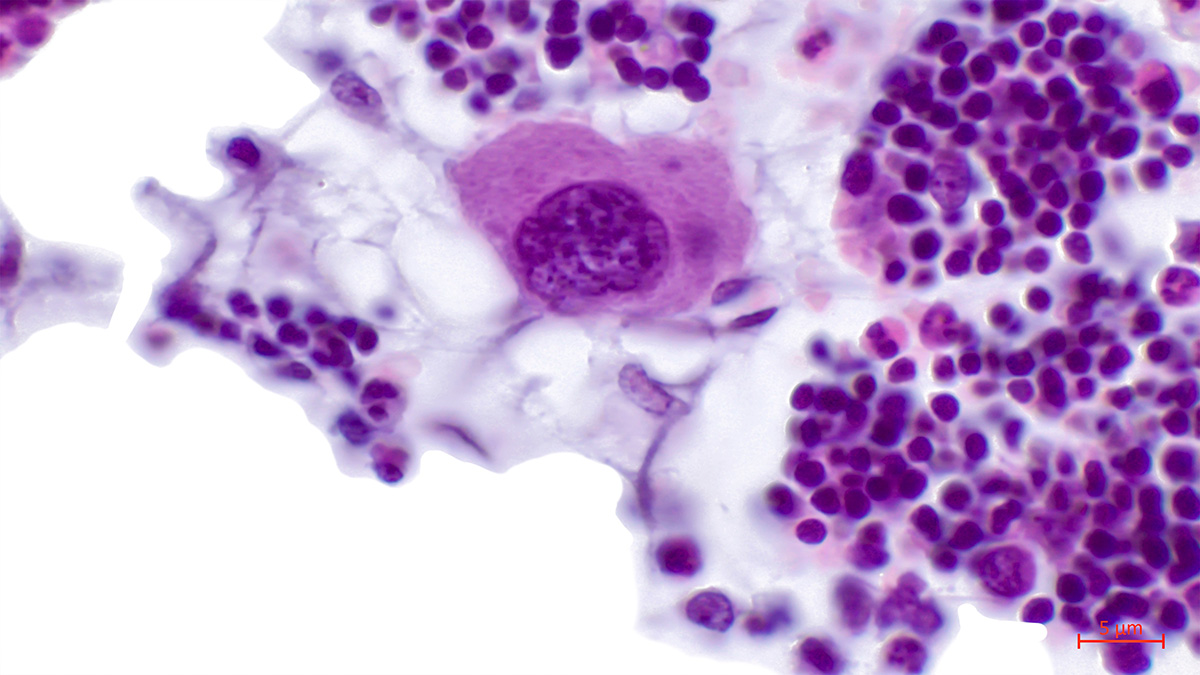

Das Multiple Myelom ist eine maligne Erkrankung des Knochenmarks, die durch die klonale Vermehrung von Plasmazellen gekennzeichnet ist und mit Anämie, Knochenschmerzen, Infektionen und Nierenversagen einhergehen kann. In dieser spannenden Fortbildung von Frau PD Dr. Brioli liegt der Fokus auf der evidenzbasierten Therapie beim ersten Rezidiv, insbesondere bei Patienten, die refraktär gegenüber Lenalidomid sind. Beleuchtet wird dabei die therapeutische Landschaft des rezidivierten Multiplen Myeloms samt der Vorstellung neuer Behandlungsoptionen mit alternativen Wirkmechanismen wie XPO1-Hemmer, CAR-T-Zelltherapie und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC). Auf Basis aktueller Studienergebnisse wird die Wirksamkeit und Sicherheit dieser neuen Behandlungsoptionen besprochen und das Therapiemanagement anhand konkreter Nebenwirkungen wie z. B. GI-Toxizität, Neurotoxizitäten oder okuläre Nebenwirkungen diskutiert. Diese Fortbildung bietet Ihnen praxisrelevante Einblicke und fundiertes Wissen zur Therapieentscheidung von Patienten mit Multiplem Myelom im ersten Rezidiv – nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Expertise auf den neuesten Stand zu bringen.

Oberarzt Klinik für Innere Medizin - Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie, Nephrologie

DRK Kliniken Berlin Köpenick

- Hämatologie und Onkologie / Nuklearmedizin / Innere Medizin

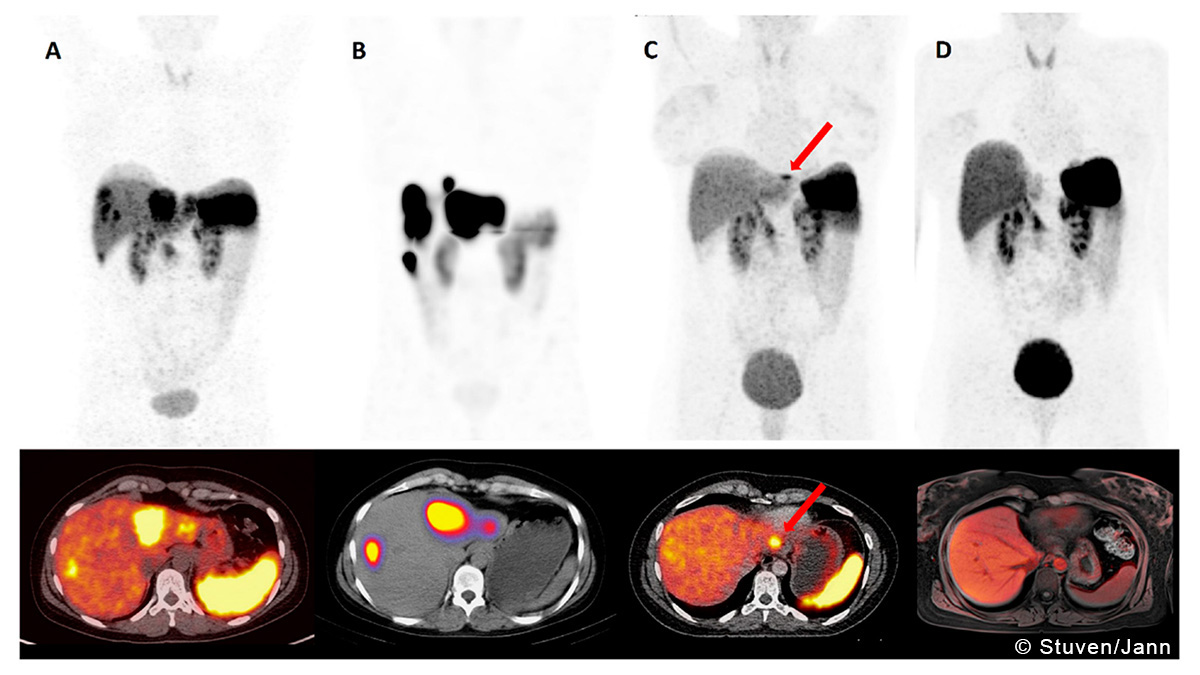

Neuroendokrine Neoplasien: Aktuelle Therapieoptionen mit Fallbeispielen

Neuroendokrine Neoplasien: Aktuelle Therapieoptionen mit Fallbeispielen

Für die klinisch und funktionell sehr heterogene Gruppe der neuroendokrinen Neoplasien (NEN) stehen eine ganze Reihe von Therapiemöglichkeiten zur Wahl. Nach einer kurzen Einführung in Formen und Symptomatik der NEN, bietet Herr Dr. Jann in seinem Vortrag einen strukturierten Überblick über die differenzierten, leitlinienbasierten NEN-Behandlungsoptionen von NETs bis NECs unter Berücksichtigung aktueller Studien und Leitlinienempfehlungen. Anhand klinischer Fallbeispiele werden therapeutische Algorithmen greifbar gemacht und evidenzbasiert diskutiert.

Leiterin CTCN und Zentrale Studienkoordination,

Oberärztin Hämatologie/Onkologie,

Universitätsmedizin Frankfurt

- Hämatologie und Onkologie

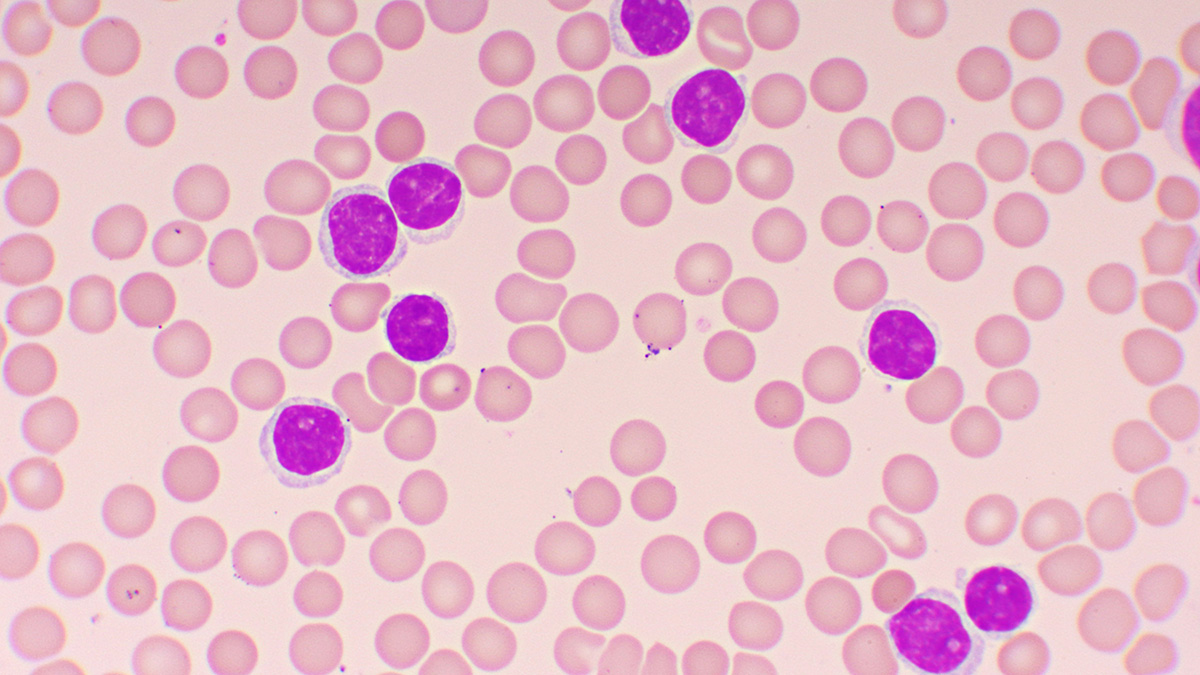

Erstlinientherapie der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) des Erwachsenen

Erstlinientherapie der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) des Erwachsenen

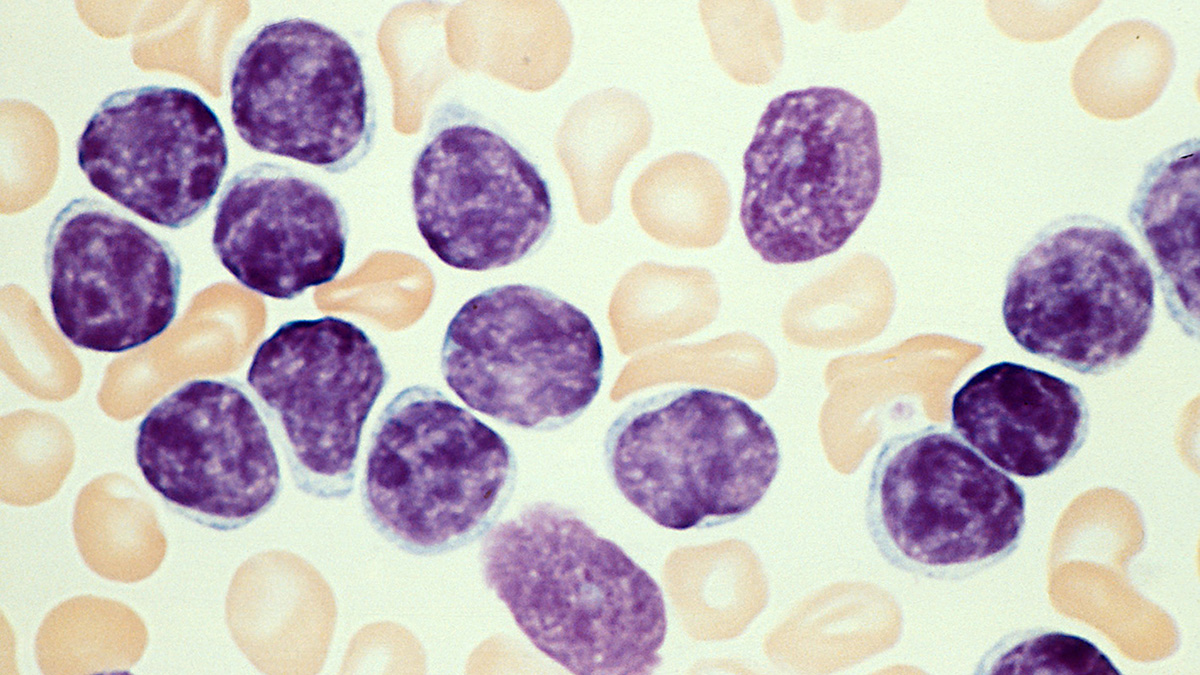

Diese Fortbildung richtet sich besonders an Fachärzte für Hämatologie und Onkologie. Die akute lymphatische Leukämie (ALL) des Erwachsenen stellt eine komplexe, heterogene Erkrankung dar, deren Behandlung in den letzten Jahren maßgeblich verbessert wurde. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie von Frau Dr. Gökbuget in einem spannenden Vortrag einen umfassenden Überblick über aktuelle Strategien der Erstlinientherapie der ALL bei Erwachsenen. Dabei finden unter anderem alters- und risikoadaptierter Ansätze, innovative GMALL-Studienprotokolle sowie neue Entwicklungen in der Immuntherapie Berücksichtigung. Sie erhalten zudem wertvolle Informationen zur Diagnostik, Risikostratifizierung und Nachsorge bei ALL-Patienten sowie zur ZNS Prophylaxe, Therapie der T-ALL/LBL und Stammzelltransplantation. Nutzen Sie diese Fortbildung, Ihr Wissen zu personalisierter Therapieplanung zu vertiefen und die Versorgung der Patienten weiter zu verbessern.

Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie

Direktorin des Krukenberg-Krebszentrums Halle (KKH)

Oberärztin Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin IV

Universitätsklinikum Halle (Saale)

- Hämatologie und Onkologie

Polycythaemia Vera-Therapie im Fokus

Polycythaemia Vera-Therapie im Fokus

Die Polycythaemia Vera (PV) ist eine seltene Bluterkrankung, die sich v.a. durch eine übermäßige Produktion roter Blutzellen auszeichnet. Bei der Kontrolle der Erkrankung und der Verhinderung schwerwiegender Komplikationen spielt die individuelle Abwägung beim therapeutischen Vorgehen eine entscheidende Rolle.

Diese Fortbildung soll Ihnen einen informativen und leitliniengerechten Einblick in die Behandlungsoptionen der PV geben. Nach Darlegung der wichtigsten Therapieziele wird zunächst auf die Risikostratifizierung bei PV-Patienten und die damit zusammenhängenden Kriterien eingegangen. Anschließend werden die Therapiemöglichkeiten umfassend vorgestellt und im Hinblick auf ihre Eignung und Wirksamkeit beleuchtet.

Oberarzt Klinik für Hämatologie und Stammzelltransplantation,

Leiter Schwerpunkt multiples Myelom, Amyloidose,

Universitätsmedizin Essen (AöR)

- Hämatologie und Onkologie / Kardiologie / Innere Medizin

AL-Amyloidose: Von der Diagnose zur Therapie

AL-Amyloidose: Von der Diagnose zur Therapie

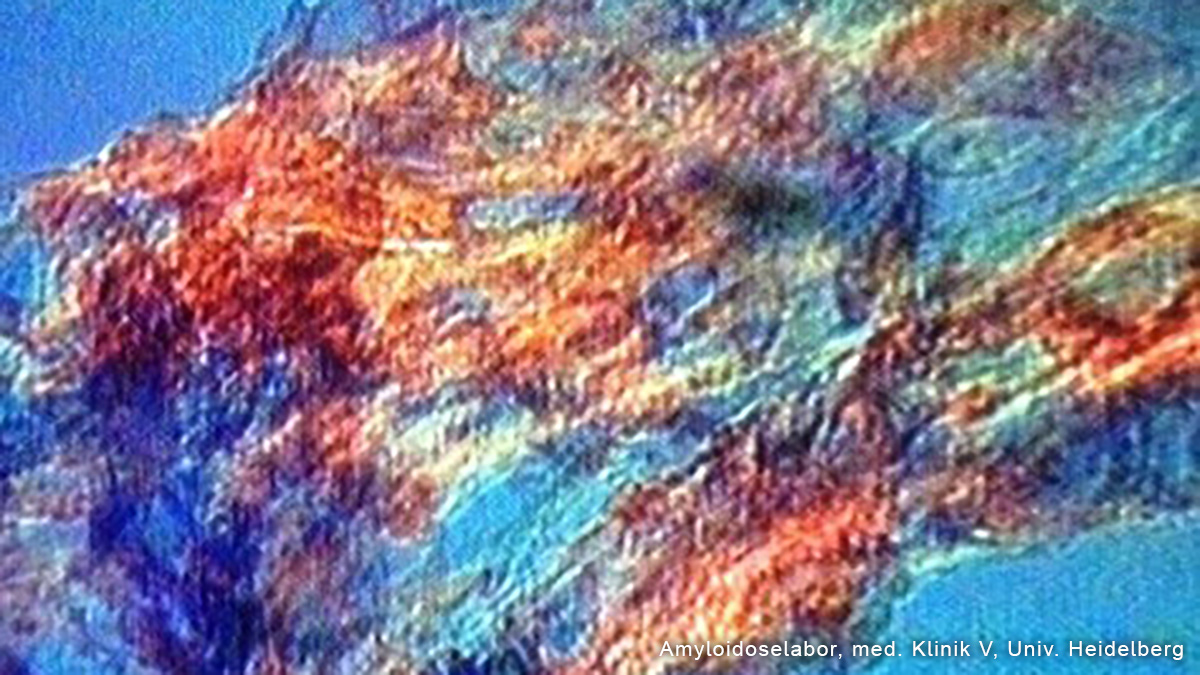

Bei der AL-Amyloidose handelt es sich um eine seltene Erkrankung, der ursächlich Ablagerungen fehlgefalteter monoklonaler Immunglobulin-Leichtketten in verschiedenen Organen des Körpers zugrunde liegt. Hierdurch können sich Funktionsstörungen vor allem an Herz, Nieren, Gastrointestinal-Trakt sowie Gefäß- und Nervensystem manifestieren. Erste Symptome wie Müdigkeit, periphere Ödeme und Gewichtsverlust sind unspezifisch, so dass eine Diagnose in der Frühphase oft ein Zufallsbefund einer Biopsie darstellt.

Anhand einer Patientenkasuistik zeigt Herr Dr. PD Carpinteiro Ihnen praxisnah den Weg von der Diagnose bis zur Therapie auf. Über die Pathophysiologie und das klinische Bild steigen Sie in dieses Krankheitsbild ein. Warum die Diagnostik eine Herausforderung darstellt und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert, erfahren Sie ebenso wie die zur Verfügung stehenden Therapiemöglichkeiten.

Direktor der Klinik für Hämatologie und Onkologie

Universitätsklinikum Frankfurt

- Hämatologie und Onkologie

Therapeutische Strategien beim diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL)

Therapeutische Strategien beim diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL)

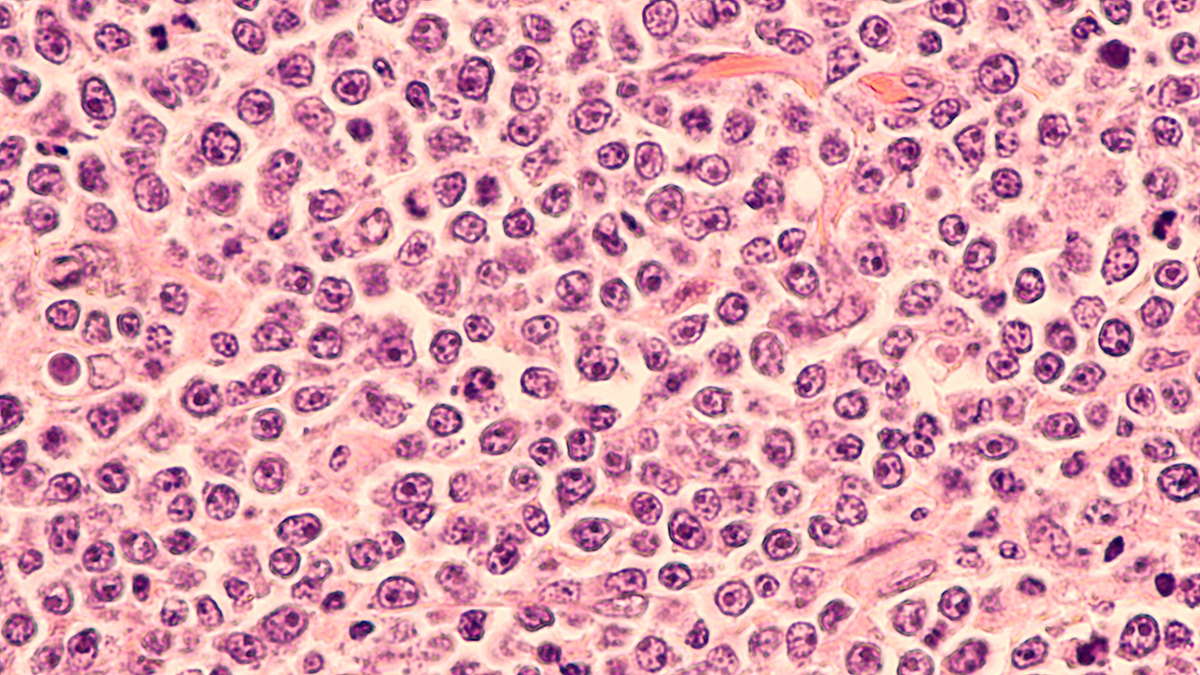

Das diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) ist die häufigste aggressive Form der Non-Hodgkin-Lymphome mit hohen therapeutischen Anforderungen in der Erst- und Rezidivlinie. In dieser Fortbildung gibt Prof. Oellerich einen umfassenden Überblick über aktuelle Behandlungsstrategien beim DLBCL - von der Erstlinientherapie über neue Studienergebnisse bis hin zum Stellenwert von CAR-T-Zellen und bispezifischen Antikörpern in der Rezidivtherapie. Anhand aktueller Leitlinien und eines konkreten Fallbeispiels werden praxisrelevante Therapieentscheidungen sowie innovative Studienkonzepte diskutiert. Ziel dieser Fortbildung ist es, Ihnen die Differenzierung und den gezielten Einsatz moderner Therapiestrategien für verschiedene Risikogruppen beim DLBCL aufzuzeigen und Ihnen praxisrelevantes Wissen zu vermitteln, um neue Therapieansätze beim DLBCL effektiv einsetzen zu können.

Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie u. Internistische Onkologie, Hämostaseologie und Palliativmedizin;

Senior Consultant

Ludwig-Maximilians Universität (LMU);

Ärztlicher Direktor und Gesellschafter

Interdisziplinäres Onkologisches Zentrum (IOZ), München

- Hämatologie und Onkologie

CLL - Therapie und Praxis

CLL - Therapie und Praxis

Die Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) ist die häufigste Leukämieform im Erwachsenenalter und zeichnet sich durch eine große klinische und genetische Heterogenität aus – eine Herausforderung für Diagnostik und Therapie. In dieser Fortbildung vermittelt Herr Prof. Wendtner anschaulich und praxisnah leitliniengerechte Konzepte zur modernen Versorgung von CLL-Patienten. Im Fokus stehen die differenzierte Risikostratifizierung, die individualisierte Auswahl der Erstlinientherapie sowie das Management rezidivierter und refraktärer Verläufe. Anhand aktueller Studien werden neue therapeutische Ansätze und Entwicklungen aus der Forschung vorgestellt, die das zukünftige Behandlungsspektrum mitprägen. Diese Fortbildung bringt Sie auf den neuesten Stand der evidenzbasierten CLL-Therapie – für eine noch präzisere, personalisierte Patientenversorgung.

Direktor der Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie & Stammzelltransplantation

Direktor des Instituts für Zelltherapeutika

Medizinische Hochschule Hannover (MHH)

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Therapieziele in der Myelofibrose

Therapieziele in der Myelofibrose

Die Myelofibrose (MF) ist eine chronisch-myeloproliferative Neoplasie mit heterogenem Verlauf, erheblicher Symptombelastung und hohem Progressionsrisiko. Herr Prof. Heidel vermittelt in seinem Vortrag derzeitige Erkenntnisse zur komplexen Pathophysiologie, aktuellen WHO-/ICC-Kriterien zur Phaseneinteilung (präfibrotisch vs. fibrotisch) sowie zu molekularen Treibermutationen. Auch der Einfluss der Symptomlast auf Prognose und Lebensqualität wird beleuchtet. Lernen Sie, wie sich die Risikobewertung differenziert anwenden lässt und welche Therapiestrategien – von symptomorientierten Ansätzen bis hin zu krankheitsmodifizierenden Optionen – je nach Phase und Risikoprofil sinnvoll sind. Die Einordnung erfolgt von Herrn Prof. Heidel praxisnah anhand von Fallbeispielen.

Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie, Onkologie, Hämostaseologie und Palliativmedizin; Oberärztin, Leitung der Erwachsenen-Hämophilieambulanz, Medizinische Klinik I, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Therapie der ITP - Neue Leitlinie 2024

Therapie der ITP - Neue Leitlinie 2024

Die Immunthrombozytopenie (ITP) ist eine erworbene Thrombozytopenie, für die eine Autoimmunreaktion gegen Thrombozyten im Blut und gegen Megakaryozyten im Knochenmark ursächlich ist. Die Therapieindikation orientiert sich an der Blutungssymptomatik und patientenindividuellen Faktoren. Im Rahmen dieser Fortbildung stellt Frau Dr. Trautmann-Grill als Autorin von dieser die 2024 erschienene Leitlinie vor. Neben den wichtigsten Informationen zur Pathogenese, zu klinischen Manifestationen und zur Diagnose der ITP wird die Erst-, Zweit- und Drittlinientherapie samt Notfallsituation diskutiert. Dabei werden praxisrelevante Empfehlungen zur Anwendung und zu Nebenwirkungen von Glukokortikoiden gegeben sowie die Therapie mit Thrombopoetin-Rezeptor-Agonisten (TRA) samt Absetzschema, die Behandlung mit einem Syk-Inhibitor und weitere Therapieoptionen besprochen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihre Expertise zu vertiefen und die optimale Versorgung der Patienten zu gewährleisten.

Oberarzt

Leitung Klassische Hämatologie und Hämostaseologie

Klinik für Hämatologie und Stammzelltransplantation

Westdeutsches Tumorzentrum Essen

Universitätsmedizin Essen (AöR)

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH): Management von Durchbruchhämolysen

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH): Management von Durchbruchhämolysen

Die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) ist eine seltene, potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, die durch eine unkontrollierte Aktivierung des Komplementsystems gekennzeichnet ist und zu einer intravaskulären Hämolyse führt. Trotz wirksamer Therapien stellen Durchbruchhämolysen (BTH) eine große Herausforderung dar. Erfahren Sie von Herrn Prof. Röth wie die BTH definiert wird, welche Rolle die terminalen und proximalen Komplementinhibitoren spielen, was unter Komplementaktivierenden Situationen (CACs) zu verstehen ist. Des Weiteren werden die zur Verfügung stehenden Therapieoptionen, ausgehend vom Hb-Abfall und mögliche Komplikationen bei einer BTH beleuchtet. Verdeutlicht wird die Therapiewahl anhand von Praxisfällen.

Direktor

Universitätsklinik für Hämatologie, Onkologie, Hämostaseologie und Palliativmedizin

Johannes Wesling Klinikum Minden

- Hämatologie und Onkologie

Polycythaemia vera

Polycythaemia vera

Die Polycythaemia vera ist eine seltene Erkrankung, die häufig erst nach zahlreichen Arztbesuchen und krankheitsbedingten Komplikationen wie thrombotischen Ereignissen diagnostiziert und behandelt wird. Der Leidensweg der Betroffenen ist lang und endet oftmals nicht unter der auf Aderlass basierten Therapie, denn Symptome wie Pruritus oder Fatigue können weiter bestehen oder sich durch die Behandlung noch verstärken. Es ist daher wichtig, neben den klinischen Parametern auch die individuelle Krankheitslast z. B. anhand von spezifischen Fragebögen zu erfassen und die Therapie entsprechend anzupassen.

Das Ziel dieser Fortbildung ist es, die Aufmerksamkeit für Polycythaemia vera zu erhöhen, sodass die Erkrankung häufiger und schneller erkannt und interdisziplinär behandelt werden kann.

Oberarzt und Leiter Stammzelltransplantationen

Klinik I für Innere Medizin,

Universitätsklinikum Köln

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Kardiologie / Nephrologie / Allgemeinmedizin

Monoklonale Gammopathie unklarer (MGUS) und renaler Signifikanz (MGRS)

Monoklonale Gammopathie unklarer (MGUS) und renaler Signifikanz (MGRS)

Monoklonale Gammopathien stellen eine diagnostische Herausforderung dar, da sie häufig als Zufallsbefund entdeckt werden, aber potenziell schwerwiegende Organmanifestationen nach sich ziehen können. In dieser Fortbildung gibt Prof. Dr. Christof Scheid eine umfassende Einführung in die monoklonalen Gammopathien unklarer Signifikanz (MGUS), monoklonalen Gammopathien mit renaler Signifikanz (MGRS) und die klinisch relevante Progression zum symptomatischen Myelom. Ein besonderer Fokus liegt auf renalen und systemischen Komplikationen sowie den aktuellen Erkenntnissen zur Früherkennung und Therapie. Lassen Sie sich von Prof. Scheid überzeugen, dass das Paraprotein und die darauf bezogenen Erkrankungen nicht nur klinisch hochrelevant, sondern auch für die Patienten von entscheidender Bedeutung sind.

Fachärztin für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (Amyloidose-Zentrum & Sektion Stammzelltransplantation), Universitätsklinikum Heidelberg

- Hämatologie und Onkologie / Kardiologie / Innere Medizin

AL-Amyloidose - Frühdiagnose

AL-Amyloidose - Frühdiagnose

Die Amyloidose ist eine seltene, aber potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, bei der sich fehlgefaltete Proteine in verschiedenen Organen ablagern. In dieser CME-Fortbildung erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Diagnostik und interdisziplinären Therapieansätze, insbesondere bei kardialer Beteiligung. Prof. Dr. Ute Hegenbart, Hämatologin und Dr. Carolin Morbach, Kardiologin, vermitteln aktuelle Erkenntnisse und praxisrelevante Strategien zur Frühdiagnose und differenzierten Behandlung dieser komplexen Erkrankung. Das Ziel dieser Fortbildung ist es, Ihnen die wichtigsten diagnostischen Hinweise aufzuzeigen, den gezielten Einsatz der Bildgebung zu vermitteln und Sie dabei zu unterstützen, Therapieentscheidungen individuell anzupassen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen und die Patientenversorgung weiter zu optimieren.

Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie

Direktorin des Krukenberg-Krebszentrums Halle (KKH)

Oberärztin Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin IV

Universitätsklinikum Halle (Saale)

- Hämatologie und Onkologie

Polycythaemia Vera (PV) näher betrachtet

Polycythaemia Vera (PV) näher betrachtet

Die Polycythaemia Vera (PV) ist eine chronische myeloproliferative Neoplasie, die durch eine übermäßige Produktion roter Blutzellen gekennzeichnet ist und zu einer Vielzahl von Symptomen führt, die die Lebensqualität und Produktivität der Patienten erheblich beeinträchtigen können. In dieser eCME vermittelt Ihnen Frau Prof. Dr. med. Haifa Kathrin Al-Ali Kenntnisse zum Krankheitsbild der PV. Im Rahmen einer kurzen Einführung wird zunächst allgemein auf die WHO-Klassifikation myeloproliferativer Neoplasien eingegangen und die Ätiologie, Pathogenese und Epidemiologie der PV näher vorgestellt. Des Weiteren werden der Verlauf und die Krankheitslast der PV vordergründig behandelt und die Implikationen für die Lebensqualität der Patienten beleuchtet und diskutiert. Anschließend befasst sich Frau Prof. Dr. med. Haifa Kathrin Al-Ali mit den Komplikationen bei thromboembolischen Ereignissen sowie bei fortgeschrittenen PV-Stadien und geht abschließend noch auf das diagnostische Vorgehen bei der PV ein.

Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Angiologie;

Klinikdirektor, Klinik für Innere Medizin V mit dem Schwerpunkt Angiologie,

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel

- Hämatologie und Onkologie / Kardiologie / Innere Medizin

Kardiales Management bei onkologischen Patienten

Kardiales Management bei onkologischen Patienten

Viele onkologische Patienten haben vorbestehende Risikofaktoren, eine genetische Prädisposition oder kardiovaskuläre Vorerkrankungen, die durch eine Krebserkrankung selbst und insbesondere deren Behandlung zu einem weiten Spektrum an Komplikationen im Herz-Kreislauf-System führen können. Infolgedessen können sich kardiovaskuläre Probleme wie arterielle Hypertonie, Herzinsuffizienz, Thrombosen oder auch eine kardiale Amyloidose oder Myokarditis entwickeln. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Herr Prof. Müller einen Überblick über das kardiale Management bei onkologischen Patienten. Dabei werden ausgewählte spezifische Therapieverfahren besprochen und auf die Risikostratifizierung, das Monitoring der Behandlung sowie auf die Prophylaxe und die Therapie potenzieller kardiovaskulärer Nebenwirkungen eingegangen. Dies erfolgt in Anlehnung an die aktuellen ESC-Leitlinien zur Kardio-Onkologie. Zudem wird die Risikostratifizierung vor potenziell kardiotoxischer Therapie diskutiert und Empfehlungen zu Verlaufskontrollen sowie zur Langzeitüberwachung gegeben.

Chefarzt der Medizinischen Klinik II (Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin)

Elblandklinikum Riesa

- Hämatologie und Onkologie / Infektiologie

Aplastische Anämie

Aplastische Anämie

Die erworbene aplastische Anämie beschreibt eine Gruppe pathogenetisch heterogener Knochenmarksinsuffizienzen, deren klinische Probleme sich aus den Konsequenzen der sich entwickelnden Zytopenien ergeben. Ziel der Behandlung von Patienten mit aplastischer Anämie ist es, Remission zu induzieren und damit Risiken durch Blutungen und durch neutropene Infektionen zu verhindern. Dieses CME-Modul macht Sie mit den wissenschaftlichen Theorien zur Pathogenese dieser seltenen Erkrankung vertraut und gibt einen umfangreichen Überblick über Therapieoptionen und aktuelle Leitlinienempfehlungen zur Behandlung der erworbenen aplastischen Anämie.

Stellvertretende Klinikdirektorin und Sektionsleitung Stammzelltransplantation, Klinik für Innere Medizin II, Abteilung für Hämatologie und Internistische Onkologie, Universitätsklinikum Jena

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Graft-versus-Host Disease (GvHD): Langzeitfolgen und Lebensqualität

Graft-versus-Host Disease (GvHD): Langzeitfolgen und Lebensqualität

Die Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) ist eine Multisystemerkrankung, die bei ca. 50 % der Patienten nach einer allogenen Blutstammzelltransplantation auftritt. Die chronische GvHD kann nahezu jedes Organsystem betreffen und kann mit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und Lebensqualität einhergehen. Erhalten Sie in dieser CME wertvolle Informationen sowohl zu physischen und psychischen Langzeitfolgen wie Fatigue, Infektionsneigung, Depression und Angst als auch zu sozialen Langzeitfolgen. Erfahren Sie mehr über die Supportivtherapie von cGvHD-Patienten, die neben dem organspezifischen Symptommanagement und der Prävention von Infektionen auch ein Monitoring von Krankheitslast, psychischem Distress und Lebensqualität beinhalten sollte.