UNTERSTÜTZT DIESE CME:

Facharzt für Innere Medizin und Hämatogie und Onkologie,

Oberarzt, Klinik für Innere Medizin II,

Hämatologie und Internistische Onkologie,

Universitätsklinikum Jena

- Innere Medizin / Hämatologie und Onkologie

Neues zur Immunthrombozytopenie (ITP) - Steroidtherapie & Leitlinie 2024

Neues zur Immunthrombozytopenie (ITP) - Steroidtherapie & Leitlinie 2024

Die Immunthrombozytopenie (ITP) ist eine erworbene Thrombozytopenie, die durch eine Autoimmunreaktion gegen Thrombozyten und Megakaryozyten verursacht wird. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie von Herrn Dr. Stauch wertvolle Informationen zur Pathophysiologie, zum klinischen Bild, zur Diagnose sowie zu den aktuellen Therapieoptionen der ITP. Besonders im Fokus stehen die im August 2024 erschienene neue Leitlinie zur ITP sowie die Behandlung mit Kortikosteroiden. Die Steroidtherapie wird dabei samt leitliniengerechtem Einsatz, möglichen Nebenwirkungen wie Osteoporose, kardiovaskulären Komplikationen, Infektionen und Diabetes sowie Behandlungsrealität besprochen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihre Expertise zu vertiefen und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Oberärztin, Leitung Lipoproteinapherese, Medizinische Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin,

Arbeitsbereich Lipidstoffwechsel, Charité – Universitätsmedizin Berlin

- Kardiologie / Angiologie / Allgemeinmedizin

Familiäre Hypercholesterinämie (FH) - Grundlagen und kardiovaskuläres Risiko

Familiäre Hypercholesterinämie (FH) - Grundlagen und kardiovaskuläres Risiko

Die familiäre Hypercholesterinämie (FH) ist eine häufige, stark unterdiagnostizierte genetisch bedingte Fettstoffwechselstörung. Aufgrund von lebenslang erhöhten LDL-C-Werten haben FH-Patienten ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie von Frau Dr. Kassner einen kompakten und praxisorientierten Überblick zu den Grundlagen der FH. Sie erfahren das Wichtigste zur Epidemiologie, zur klinischen Präsentation und zur Diagnostik samt Kaskadenscreening und der Anwendung etablierter Diagnose-Scores. Darüber hinaus werden die aktuellen Therapieziele und Behandlungsoptionen für heterozygote und homozygote FH leitliniengerecht besprochen. Die wichtigsten Lernziele sind, die diagnostischen Kriterien sicher anzuwenden, das individuelle kardiovaskuläre Risiko der FH-Patienten richtig einzuordnen und die Bedeutung frühzeitiger sowie konsequent lipidsenkender Strategien für die langfristige Prognose zu verstehen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zur häufigsten monogenetischen Erkrankung mit einem hohen kardiovaskulären Risiko für die Patienten aufzufrischen.

Geschäftsführender Oberarzt,

Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie,

Universitätsklinikum Ulm

- Innere Medizin / Gastroenterologie / Radiologie / Augenheilkunde / Rheumatologie

IgG4-assoziierte Erkrankung - ein differentialdiagnostisches Chamäleon

IgG4-assoziierte Erkrankung - ein differentialdiagnostisches Chamäleon

Die IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) ist eine immunologische Systemerkrankung, die verschiedene Organe wie z. B. Pankreas, Gallenwege, Speichel- und Tränendrüsen, Nieren oder Aorta befallen kann. Die IgG4-RD ist differenzialdiagnostisch sehr komplex und wird in dieser Fortbildung von Herrn Prof. Kleger und Herrn Dr. Vogele in einem spannenden Austausch praxisnah anhand von Patientenkasuistiken besprochen. Erfahren Sie dabei das Wichtigste zu den diagnostischen Kriterien und Bildgebungsmerkmalen und erhalten wertvolle Informationen, wie sich die IgG4-assoziierte Erkrankung von anderen Erkrankungen abgrenzen lässt. Es werden Grundlagen beispielsweise zur Pathogenese, zum klinischen Bild und zum Auftreten vermittelt sowie mögliche Therapieoptionen besprochen, um Rezidive und Organschäden zu verhindern. Diese Fortbildung bietet Basiswissen zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit einer IgG4-RD und dient zur Weiterentwicklung der Expertise im Management dieser schwerwiegenden und differenzialdiagnostisch anspruchsvollen Erkrankung.

Fachärztin für Innere Medizin und Hämostaseologie,

Ärztliche Leitung,

MVZ Gerinnungszentrum Hochtaunus

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Immunthrombozytopenie (ITP) - Grundlagen Gesprächsführung und Empfehlungen zum Aufklärungsgespräch

Immunthrombozytopenie (ITP) - Grundlagen Gesprächsführung und Empfehlungen zum Aufklärungsgespräch

Die Immunthrombozytopenie (ITP) ist eine Autoimmunerkrankung, die unter anderem durch eine immunologische Zerstörung der sonst normalen Thrombozyten charakterisiert ist. Die Patienten können unter Blutungssymptomen wie Petechien und Schleimhautblutungen leiden, aber auch unter Erschöpfungssymptomen, Müdigkeit/Fatigue bis hin zu depressiven Störungen. Im Rahmen dieser Fortbildung erfahren Sie das Wichtigste zur ITP wie z. B. klinisches Bild, Krankheitsverlauf, Pathophysiologie sowie Erst-, Zweit- und Drittlinientherapie und erhalten dazu wertvolle Empfehlungen zu den Grundlagen der Gesprächsführung und zum Aufklärungsgespräch mit den ITP-Patienten. Ein besonderer Fokus wird zudem auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität sowie auf die Fatigue gelegt. Empfehlungen von der Fachpflege im Umgang mit Patienten wie z. B. Herausforderungen und Alltagstricks am Beispiel der Selbstapplikation runden diese Fortbildung ab. Nutzen Sie diese Gelegenheit, Empfehlungen sowohl zur grundlegenden als auch zur krankheitsspezifischen Gesprächsführung zu erhalten.

Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie, Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie

Campus Virchow-Klinikum der Charité - Universitätsmedizin Berlin

Direktor, Charité Comprehensive Cancer Centers (CCCC)

Geschäftsführender Direktor und Sprecher, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Berlin

- Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Innere Medizin

Metastasiertes kolorektales Karzinom - Neues zur Erhaltungstherapie

Metastasiertes kolorektales Karzinom - Neues zur Erhaltungstherapie

Das kolorektale Karzinom gehört zu den häufigsten malignen Tumoren in den deutschsprachigen Ländern. Trotz effektiver Primärtherapie und Fortschritten in der adjuvanten Behandlung entwickeln viele Patienten Metastasen. Da die Erstlinientherapie bei fitten Patienten mit nicht-resektablen Metastasen mit dem Auftreten von Nebenwirkungen assoziiert sein kann, ist sie konsekutiv oft nicht bis zum Progress durchführbar. Aus diesem Grund hat sich beim metastasierten kolorektalen Karzinom (mCRC) eine Erhaltungstherapie bewährt, welche im Rahmen dieser Fortbildung von Herrn Prof. Modest praxisorientiert besprochen wird. Sie erhalten einen Überblick zu den wichtigsten und neuesten Studien und erfahren, wie durch gezielte Erhaltungstherapien das progressionsfreie Überleben (PFS) verlängert werden kann. Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration der neuen Erkenntnisse in die Behandlungsstrategien zur Optimierung der Therapie von mCRC-Patienten. Abgerundet wird diese Fortbildung durch die Empfehlungen der aktuellen ESMO Leitlinien. Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihr Wissen zur Erhaltungstherapie bei Patienten mit mCRC auf dem neuesten Stand zu bringen.

Fachärztin für Augenheilkunde, FEBO

Oberärztin, Okuloplastische Chirurgie, Orbitachirurgie

Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz

Augenklinik Dardenne, Bonn

- Augenheilkunde / Endokrinologie und Diabetologie / Allgemeinmedizin / Nuklearmedizin

Endokrine Orbitopathie (TED, thyroid eye disease) - Ein Überblick zum Krankheitsbild

Endokrine Orbitopathie (TED, thyroid eye disease) - Ein Überblick zum Krankheitsbild

Die Endokrine Orbitopathie (EO) ist eine Autoimmunerkrankung der Augenhöhle (Orbita), die im Zusammenhang mit einer Schilddrüsenerkrankung auftreten kann. Aus diesem Grund ist die EO eine interdisziplinär relevante Erkrankung, die sowohl den Augenarzt als auch den Allgemeinmediziner und den Endokrinologen betrifft. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Frau Prof. Ponto in einem spannenden Vortrag einen Überblick über das Krankheitsbild EO. Sie erfahren das Wichtigste zum Verständnis der Pathogenese sowie zum klinischen Bild und zur Beurteilung der EO samt Differenzierung der verschiedenen Schweregrade und Aktivitätsphasen inklusive Biomarker und Scoring-Tools wie CAS und VISA-Klassifikation. Sie erhalten wertvolle Informationen zum therapeutischen Management im Rahmen eines Fallbeispiels aus der Orbitasprechstunde und bekommen einen Einblick zur Lebensqualität und beruflichen Belastung der Patienten mit EO. Diese Fortbildung ist besonders relevant, um das interdisziplinäre Management der Erkrankung zu optimieren und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Facharzt für Augenheilunde, Direktor,

Klinik für Augenheilkunde, Universitätsmedizin Göttingen

- Augenheilkunde

Aktuelle Entwicklungen in der Augenheilkunde - Makulaerkrankungen, Biosimilars und KI

Aktuelle Entwicklungen in der Augenheilkunde - Makulaerkrankungen, Biosimilars und KI

Die Augenheilkunde entwickelt sich durch technologische und therapeutische Neuerungen stetig weiter. Im Rahmen dieser Fortbildung erfahren Sie in einer spannenden Präsentation und Diskussion von Herrn Prof. Hoerauf und Herrn Dr. Storp das Wichtigste zu den aktuellen Entwicklungen bei Makulaerkrankungen, zu intravitrealen Biosimilars und zu Künstlicher Intelligenz. Dabei werden die Entwicklungen in der Retinologie beleuchtet und beispielweise innovative Drug-Delivery-Systeme, Gen-Therapie und Tyrosinkinase-Inhibitoren besprochen. Zudem werden die Grundlagen zu Biosimilars thematisiert und der Einsatz von diesen anhand von Zulassungsstudien und aktuellen Real World Daten aus den USA diskutiert. Darüber hinaus wird gezeigt, wie Künstliche Intelligenz mit Deep Learning und Foundation Model zunehmend Einzug in die ophthalmologische Diagnostik halten und neue Wege beispielweise in der Bildanalyse und Früherkennung eröffnen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um bei den aktuellen Entwicklungen in der Augenheilkunde auf den neuesten Stand zu sein.

Fachärztin für Dermatologie und Venerologie,

Sektionsleitung für DermatoOnkologie der Universitätshautklinik

am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT),

CCC-Direktorin, Oberärztin, Leitung des Hauttumorzentrums,

Apl-Professorin, Universität Heidelberg, Medizinische Fakultät

- Haut- und Geschlechtskrankheiten / Hämatologie und Onkologie

Tumortherapie-induzierte Hauttoxizität - Empfehlungen der neuen Leitlinien

Tumortherapie-induzierte Hauttoxizität - Empfehlungen der neuen Leitlinien

Tumortherapie-induzierte Hauttoxizitäten sind häufige und klinisch relevante Nebenwirkungen onkologischer Therapien. Die neue Leitlinie „Supportive Therapie“ bietet hierzu ein einheitliches, evidenzbasiertes Vorgehen von der Prophylaxe bis zur Behandlung. Im Rahmen dieser Fortbildung bespricht Frau Prof. Hassel als Autorin von dieser die Empfehlungen der S3-Leitlinie und zeigt praxisnah, wie typische Hautreaktionen durch EGFR-Inhibitoren und Immuntherapien erkannt, differenziert und leitliniengerecht behandelt werden. Anhand klinischer Beispiele und aktueller Studien werden die Mechanismen der Hauttoxizität erläutert, prophylaktische Maßnahmen vorgestellt und Empfehlungen für das interdisziplinäre Management gegeben. Diese Fortbildung bietet einen kompakten, evidenzbasierten Überblick über die aktuellen Leitlinienempfehlungen und vermittelt konkrete Handlungskompetenz für den Praxisalltag.

Leiterin des Bereichs Klinische Osteologie,

Frankfurter Hormon & Osteoporosezentrum,

Vorsitzende der Leitlinienkommission des

Dachverbandes Osteologie e.V.,

Vice Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Osteologie

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

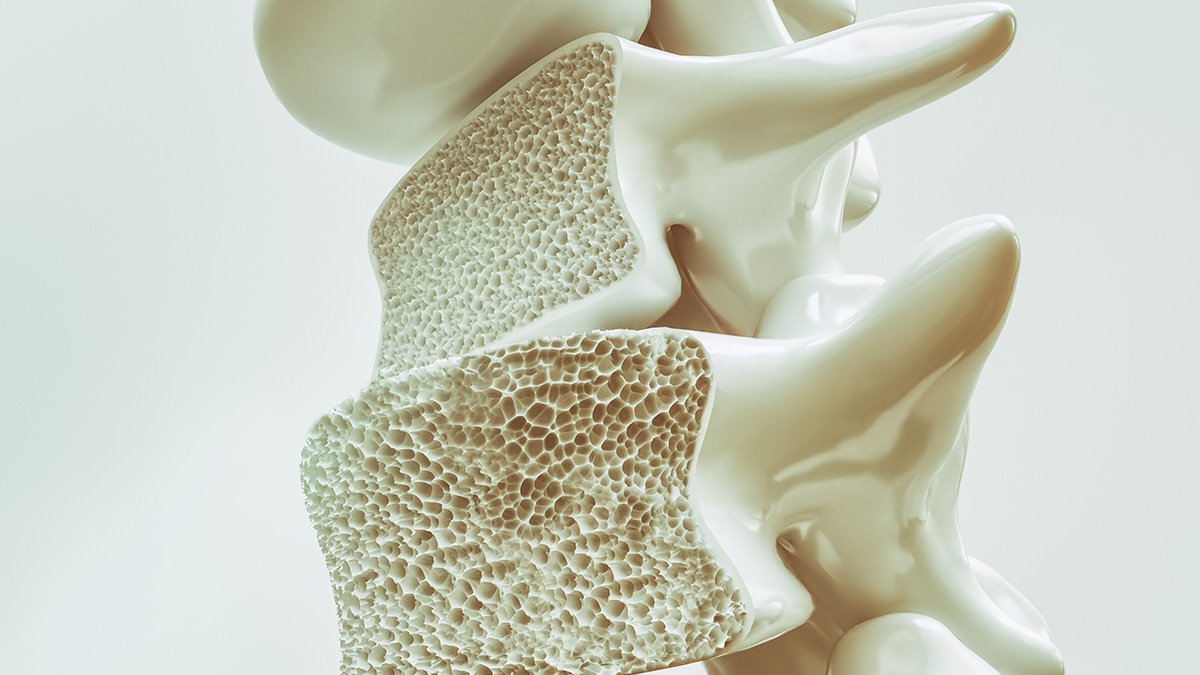

Osteoporose - Kernempfehlungen der aktuellen Leitlinie

Osteoporose - Kernempfehlungen der aktuellen Leitlinie

Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung, die mit einem erhöhten Frakturrisiko einhergeht und durch Erkrankungen und Medikamente verursacht werden kann. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Frau Dr. Thomasius als Koordinatorin und Vorsitzende der Leitlinienkommission des DVO einen Überblick über die neu erschienene Leitlinie zur Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern ab dem 50. Lebensjahr. Sie erfahren das Wichtigste zu den Risikofaktoren und -indikatoren unter anderem aus der Endokrinologie, Neurologie und Rheumatologie aber auch zu allgemeinen Faktoren und Medikation. Im weiteren Verlauf der Fortbildung erhalten Sie Empfehlungen zur Basisdiagnostik bei Verdacht auf Vorliegen einer behandlungsbedürftigen Osteoporose inklusive DXA Messung, Labor und wann eine bildgebende Diagnostik sinnvoll ist. Zudem bespricht Frau Dr. Thomasius die Therapieschwellen und erläutert ausführlich die Bestimmung von diesen auch anhand eines Patientenbeispiels. Die Therapieoptionen samt Empfehlungen zur Beendigung von diesen sowie zu Antiresorptiva-assoziierten Kiefernekrosen (AR-ONJ) runden diese Fortbildung ab.

Institutsleitung / Direktorin, Institut für Pathologie,

Heinrich-Heine-Universität / Universitätsklinikum Düsseldorf

- Pathologie / Gastroenterologie / Innere Medizin

IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) - Ein Überblick zur pathologischen Diagnostik

IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) - Ein Überblick zur pathologischen Diagnostik

Die IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) ist eine immunologische Systemerkrankung, die sich am häufigsten im Pankreas, in den Gallenwegen und in den Speichel- und Tränendrüsen manifestiert. Die Diagnose basiert auf einer Integration von klinischen, radiologischen, serologischen und histopathologischen Kriterien. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Frau Prof. Esposito einen umfassenden Überblick über die pathologische Diagnostik der IgG4-RD. Nach einer Einführung zum Krankheitsbild samt Klinik, Manifestationen und Pathogenese wird dabei auf die histopathologischen Kriterien und die klinischen Aspekte der Autoimmunpankreatitis (AIP) Typ 1 und Typ 2 eingegangen. Anhand anschaulicher histologischer Bilder werden anschließend typische Befunde erläutert, ergänzt durch praxisnahe Hinweise zur Beurteilung von Biopsiematerial. Eine Checkliste zur Diagnose der AIP Typ 1 und Typ 2 rundet diese Fortbildung ab. Nutzen Sie diese, die Erkrankung IgG4-RD sicher zu erkennen und Fehldiagnosen insbesondere maligne Tumoren zu vermeiden.

Oberarzt, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,

Schwerpunkt Kinder-Hämatologie und -Onkologie,

Klinik für Kinder-Onkologie, -Hämatologie und Klinische Immunologie,

Universitätsklinikum Düsseldorf

- Kinder- und Jugendmedizin / Hämatologie und Onkologie

Akute lymphatische Leukämie (ALL) in der Pädiatrie - Ein Überblick

Akute lymphatische Leukämie (ALL) in der Pädiatrie - Ein Überblick

Die akute lymphatische Leukämie (ALL) ist die häufigste maligne Erkrankung im Kindesalter. Die Patienten fallen durch Blutbildveränderungen und meist unspezifische Begleitsymptome auf. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Herr PD Dr. Babor einen praxisrelevanten Überblick über die ALL samt Epidemiologie, Pathogenese, Ursachen und klinische Präsentation. Darüber hinaus wird die Diagnostik praxisnah beleuchtet inklusive aktueller Klassifikation und der dazugehörigen differenzierten Risikoeinschätzung. Abgerundet wird diese Fortbildung durch die Therapieoptionen samt Behandlungsgrundsätzen wie Chemotherapie sowie neue Ansätze wie Immuntherapien und CAR-T-Zellen. Diese Fortbildung bietet Ihnen nicht nur einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der ALL in der Pädiatrie, sondern liefert auch praxisrelevante Impulse für die frühzeitige Diagnose und Behandlung dieser Erkrankung. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zu ALL aufzufrischen.

Stellv. ärztliche Leitung Präzisionsonkologie Programm CCC,

Medizinische Klinik und Poliklinik III,

LMU Klinikum München

- Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Innere Medizin

Metastasiertes kolorektales Karzinom - Neue (und alte) Biomarker für eine zielgerichtete Behandlung

Metastasiertes kolorektales Karzinom - Neue (und alte) Biomarker für eine zielgerichtete Behandlung

Das kolorektale Karzinom (CRC) ist die dritt-häufigste Tumorerkrankung weltweit. Bereits bei Diagnose sind ca. 25 % der Patient:innen im metastasierten Stadium. In den letzten Jahren hat die interdisziplinäre Behandlung aber auch die Biomarker-getriebene Therapie zu einer Verbesserung der Prognose von Patient:innen mit mCRC geführt. Diese zielgerichtete Behandlung mit neuen und alten Biomarkern wird im Rahmen der Fortbildung von Frau Dr. Heinrich besprochen. Sie erfahren nach einer kurzen Einführung zur Epidemiologie, Therapiezielen und Behandlungsstrategien das Wichtigste zu den molekular gesteuerten Standardtherapien. Als Grundlage dafür dient der Therapiealgorithmus der ESMO-Leitlinie. Der besondere Fokus liegt dabei auf den klinischen Biomarkern RAS, BRAF und MSI. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Informationen zu neuen molekular zielgerichteten Therapien und Biomarkern wie z. B. KRAS G12C und HER2. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zur zielgerichteten Behandlung bei Patienten mit mCRC auf den neuesten Stand zu bringen.

Facharzt für Augenheilkunde, Klinik für Augenheilkunde,

Bereich Strabologie, Neuroophthalmologie und okuloplastische Chirurgie,

Universitätsmedizin Göttingen

- Augenheilkunde / Endokrinologie und Diabetologie / Allgemeinmedizin / Nuklearmedizin

Endokrine Orbitopathie (TED, thyroid eye disease) – Ein Überblick zu den Therapieoptionen

Endokrine Orbitopathie (TED, thyroid eye disease) – Ein Überblick zu den Therapieoptionen

Die Endokrine Orbitopathie (EO) ist eine eigenständige Autoimmunerkrankung, die im Zusammenhang mit einer Schilddrüsenerkrankung auftreten kann und eine Entzündung und spätere Fibrosierung von Augenmuskeln, Fettgewebe, Tränendrüse und der Augenlider verursacht. Dies kann bei den Patienten zu einer erheblichen Einschränkung von Augenfunktion und Lebensqualität führen. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie von Herrn Prof. Schittkowski einen praxisnahen Überblick zur Endokrinen Orbitopathie inklusive Klassifikation, Bewertung der Aktivität und differenzierte Therapiemöglichkeiten mit Fokus auf Management von milder über moderat bis schwer verlaufender, aktiver oder inaktiver EO bis hin zur visusbedrohenden Form. Sie erfahren das Wichtigste zur Erfassung des Aktivitätsstatus und Schweregrad der EO anhand validierter Scores wie CAS und VISA, zur Identifikation und Eliminierung von Risikofaktoren und wann medikamentöse oder chirurgische Maßnahmen angezeigt sind. Abgerundet wird diese Fortbildung durch die Empfehlungen der aktuellen EUGOGO-Leitlinien. Nutzen Sie diese Fortbildung, um bei einem differenzierten Krankheitsbild mit wachsenden therapeutischen Möglichkeiten auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Facharzt für Hämatologie und Onkologie,

Senior Clinician Scientist, Interdisziplinäres Studienzentrum mit Early Clinical Trial Unit (ECTU),

Comprehensive Cancer Center Mainfranken (CCCMF), Uniklinikum Würzburg

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Neurologie / Intensivmedizin

Bispezifische T-Zell-Engager in der Hämatologie/Onkologie: Praktisches Management von CRS und ICANS

Bispezifische T-Zell-Engager in der Hämatologie/Onkologie: Praktisches Management von CRS und ICANS

Das Zytokin-Freisetzungssyndrom (CRS) und das Immuneffektorzell-assoziierte Neurotoxizitätssyndrom (ICANS) sind mögliche Nebenwirkungen bei der Therapie mit bispezifischen T-Zell-Engagern, die in der hämatologischen und onkologischen Praxis zunehmend an Bedeutung gewinnen. Diese gut beschriebenen Nebenwirkungen manifestieren sich meist innerhalb von wenigen Tagen nach der Antikörpergabe und können mittels symptomatischer Therapie wie z. B. Flüssigkeitszufuhr und Sauerstoffgabe sowie Steroiden und auch Antikörpern gut behandelt werden. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie von Herrn Dr. Hummel eine praxisnahe und fundierte Einführung in die Pathomechanismen, die klinischen Verläufe, das Grading, die Differenzialdiagnosen und die aktuellen Empfehlungen zum Management von CRS und ICANS. Ein besonderer Fokus liegt auf der frühzeitigen Erkennung und dem interdisziplinären Vorgehen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Handlungskompetenz im Umgang mit CRS und ICANS gezielt zu stärken und die Patientenversorgung weiter zu optimieren.

Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; Plastische Operationen; Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie (DGMKG); Gesundheitsökonom (EBS); Fellow of the European Board of Oral- and Maxillo-Facial- Surgeons (FEBOMFS); Praxisklinik Ulmenhof, Hamburg

- Hämatologie und Onkologie / Chirurgie / Innere Medizin

Kiefernekrosen durch antiresorptiv wirksame Substanzen (AR-ONJ) - Prävention, Diagnose und Therapie

Kiefernekrosen durch antiresorptiv wirksame Substanzen (AR-ONJ) - Prävention, Diagnose und Therapie

Antiresorptiva sind osteoprotektiv und werden bei unterschiedlichen malignen und benignen Knochenstoffwechselstörungen wie beispielsweise beim Multiplen Myelom, ossär metastasierenden Malignomen oder primärer und sekundärer Osteoporose eingesetzt. Als Komplikationen kann es bei manchen Patienten zu Kiefernekrosen (ONJ) mit freiliegendem Knochen und schweren Entzündungen im Mundraum kommen. Im Rahmen dieser Fortbildung bespricht Herr PD Dr. Dr. Assaf die Prävention, die Diagnose und die Therapie von Kiefernekrosen durch antiresorptiv wirksame Substanzen (AR-ONJ). Dabei wird insbesondere auf das Risikoprofil einer Antiresorptiva-Therapie, auf die Einteilung und das klinische Erscheinungsbild von Kieferosteonekrosen, auf die radiologische Diagnostik sowie auf konservative und chirurgische Therapien eingegangen. Herr PD Dr. Dr. Assaf lässt seine Erfahrungen aus der Praxis auch anhand von Fallbeispielen anschaulich einfließen. Diese Fortbildung unterstützt Sie dabei, Ihr Wissen zu AR-ONJ zu vertiefen, damit Kiefernekrosen frühzeitig erkannt und behandelt werden können.

Facharzt für Innere Medizin/Kardiologie,

Praxis für Prävention und kardiovaskuläre Medizin,

Essen

- Allgemeinmedizin / Kardiologie / Innere Medizin

Kardiovaskulärer Hochrisikopatient aus allgemeinärztlicher Sicht

Kardiovaskulärer Hochrisikopatient aus allgemeinärztlicher Sicht

Kardiovaskuläre Erkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Umso entscheidender ist es, kardiovaskuläre Hochrisikopatienten zu erkennen und dies wenn möglich, bevor ein kardiovaskuläres Ereignis aufgetreten ist. Im Rahmen dieser Fortbildung erfahren Sie von Herrn Dr. Beck, welche Patienten ein hohes bzw. ein sehr hohes kardiovaskuläres Risiko aufweisen und wie das kardiovaskuläre Gesamtrisiko unter anderem bestimmt werden kann. Da Hochrisikopatienten auf vorliegende kardiovaskuläre Erkrankungen und auf alle Risikofaktoren untersucht werden müssen, erhalten Sie wertvolle Informationen dazu, wie nach Identifikation eines Hochrisikopatienten vorgegangen werden soll. Dabei geht Herr Dr. Beck vor allem auf die empfohlenen Lebensstil-Modifikationen ein sowie auf die frühzeitige Erkennung und konsequente Behandlung von kardiovaskulären Risikofaktoren insbesondere chronische Niereninsuffizienz (CKD), Diabetes mellitus Typ 2, arterielle Hypertonie und Dyslipidämie. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen und die optimale Versorgung der Patienten zu gewährleisten.

Leitender Oberarzt, LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik V, Pneumologie/Thorakale Onkologie, Thoracic Oncology Centre Munich (TOM), Netzwerkkoordinator des Lungentumorzentrums München

- Pneumologie / Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Neue S3-Leitlinie: Aktuelle und zukünftige Therapien beim fortgeschrittenen kleinzelligen Lungenkarzinom (SCLC)

Neue S3-Leitlinie: Aktuelle und zukünftige Therapien beim fortgeschrittenen kleinzelligen Lungenkarzinom (SCLC)

Das kleinzellige Lungenkarzinom (SCLC) ist ein hoch aggressiver Tumor mit schnellem Wachstum und früher Metastasierung. Bereits bei Diagnosestellung befinden sich viele Patienten im fortgeschrittenen Stadium, die Prognose ist nach wie vor sehr schlecht. In dieser Fortbildung erhalten Sie von Herrn PD Dr. Kauffmann-Guerrero einen praxisnahen Überblick der Empfehlungen zum SCLC der kürzlich aktualisierten S3-Leitlinie Lungenkarzinom. Ein Fokus liegt dabei auf den aktuellen Therapiestandards bei SCLC-Patienten in lokal fortgeschrittenen und metastasierten Stadien. Da die Zweitlinienoptionen bezüglich Wirksamkeit und Verträglichkeit limitiert sind, erhalten Sie zudem wertvolle Informationen zu neuen Therapieoptionen wie beispielweise Antikörper-Drug-Konjugate und T-Zell-Engager. Neben den aktuellen Leitlinien-Empfehlungen finden die neuesten Studiendaten vom ASCO 2025 Berücksichtigung. Diese Fortbildung bietet Ihnen fundiertes Wissen auf dem aktuellen Stand und unterstützt Sie dabei, SCLC-Patienten auf höchstem Niveau leitlinienkonform und zukunftsorientiert zu versorgen.

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderhämatologie und –Onkologie, Direktor der Klinik für Kinderonkologie und -rheumatologie,

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

- Hämatologie und Onkologie / Kinder- und Jugendmedizin

First-line Therapie der Akuten Lymphoblastischen Leukämie (ALL) im Kindes- und Jugendalter

First-line Therapie der Akuten Lymphoblastischen Leukämie (ALL) im Kindes- und Jugendalter

Die akute lymphoblastische Leukämie (ALL) ist die häufigste maligne Erkrankung im Kindes- und Jugendalter. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Herr Prof. Cario einen Einblick in die aktuelle Erstlinientherapie bei pädiatrischen Patienten mit ALL und bespricht die Therapieoptimierung samt Herausforderungen wie beispielsweise Langzeitfolgen oder die Vermeidung von Rezidiven. Zentrale Themen sind die Risikostratifizierung, die für die optimale Therapieentscheidung essenziell ist, sowie die neuesten Erkenntnisse zur Behandlung von Hochrisikopatienten, insbesondere Säuglingen mit KMT2A-Rearrangement und Patienten mit schwerer Toxizität. Darüber hinaus wird die Reduktion der Therapieintensität für Kinder mit exzellenten Heilungschancen diskutiert sowie die frühzeitige Integration einer Immuntherapie im Kontext aktueller Studien beleuchtet. Diese Fortbildung bietet Ihnen fundiertes Wissen und praxisrelevante Empfehlungen zur individuellen Behandlung der pädiatrischen ALL.