CME Archiv

Oberärztin, Leiterin Prader-Willi-Zentrum

Kinder- und Jugendendokrinologie und -diabetologie

Diabetologin DDG, Somnologie DGSM

Epileptologie DGfE, Kinder- und Jugendgynäkologie AGKJG

KJF Klinik Josefinum Augsburg

- Kinder- und Jugendmedizin / Endokrinologie und Diabetologie

Ganzheitliches Therapiemanagement des Prader-Willi-Syndroms (PWS)

Ganzheitliches Therapiemanagement des Prader-Willi-Syndroms (PWS)

Beim Prader-Willi-Syndrom, kurz PWS, handelt es sich um eine relativ seltene, genetische Erkrankung, die sowohl mit körperlichen als auch geistigen Symptomen einhergeht. Sie wurde erstmalig 1956 durch zwei Kinderärzte beschrieben und betrifft Jungen und Mädchen gleichermaßen.

Im Fokus dieser Fortbildung steht das ganzheitliche Therapiekonzept des PWS. Ziel dabei ist es, die Entwicklung und Lebensqualität der Kinder deutlich zu verbessern. Neben den verschiedenen Phasen der medizinischen Ernährungstherapie stellt Frau Dr. Lämmer endokrinologische, orthopädische sowie psychosoziale und psychiatrische Aspekte mit den jeweiligen Behandlungsmöglichkeiten vor. Zuletzt werden Notfallsituationen betrachtet und die wichtigsten Take Home Messages in einer Zusammenfassung präsentiert.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin

Sport ist die beste Medizin - Ausdauer- und Krafttraining

Sport ist die beste Medizin - Ausdauer- und Krafttraining

Bewegung ist die beste Medizin – zur Vorbeugung ebenso wie als Therapie. Zahlreiche Studien zum Thema Sport und Gesundheit belegen, dass körperliches Training das Leben verlängert – unabhängig von Alter, Gesundheitszustand und eventuellen Erkrankungen. Dabei ist der positive Einfluss auf kardiovaskuläre Risikofaktoren mit einer der Hauptgründe für den lebensverlängernden Effekt von Sport.

Diese Fortbildung beleuchtet die positiven Effekte, die durch Ausdauer- und Krafttraining in den unterschiedlichsten Indikationsbereichen erzielt werden können. Auch der Frage, wie lang und häufig Sport getrieben werden sollte, um einen gesundheitlichen Effekt zu erreichen, wird nachgegangen. Ob bei Diabetes, Schmerzen, Depressionen oder sogar Krebserkrankungen – geben Sie Ihren Patienten aktuelle Daten und Empfehlungen als Motivation mit auf den Weg.

Leitung der Ambulanz für epitheliale und seltene Hauttumore, Leitung klinische Studien in der Dermatoonkologie, Universitätsklinikum Tübingen

- Haut- und Geschlechtskrankheiten / Hämatologie und Onkologie

Neues zur Therapie von epithelialen Hauttumoren

Neues zur Therapie von epithelialen Hauttumoren

Zu den epidemiologisch wichtigsten epithelialen Hauttumoren zählen das Basalzellkarzinom (BCC) und das kutane Plattenepithelkarzinom (cSCC). Sie werden auch unter dem Begriff „heller Hautkrebs“ zusammengefasst und bilden die am häufigsten auftretende Krebsart bei hellhäutigen Personen.

Im Fokus dieser Fortbildung stehen die systemischen Therapieoptionen gemäß den aktuellen Leitlinien beim fortgeschrittenen Basalzellkarzinom (BCC) und beim fortgeschrittenen kutanen Plattenepithelkarzinom (cSCC). Verschiedene Patientenfälle veranschaulichen die unterschiedlichen Therapieansätze und -erfolge. Aktuelle Studiendaten und ein Ausblick auf neue Therapieansätze runden diese Fortbildung ab.

Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie

Universitätsklinik Ulm

- Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Innere Medizin / Gastroenterologie

Dschungel Hereditäres Angioödem (HAE): Diagnostischer Kompass und therapeutische Wege von & für die Praxis

Dschungel Hereditäres Angioödem (HAE): Diagnostischer Kompass und therapeutische Wege von & für die Praxis

Das Hereditäre Angioödem (HAE) ist eine genetische Erkrankung, die mit schmerzhaften und potenziell lebensbedrohlichen HAE-Attacken mit plötzlichen, wiederkehrenden Schwellungen der Haut und Schleimhäute einhergeht. Als Einstieg in diese Fortbildung stellt Frau Dr. Scherer zwei komplizierte Patientenfälle vor und beleuchtet anhand dieser praxisnah das Bradykinin-vermittelte HAE sowie die Differentialdiagnosen chronisch spontane Urtikaria und erworbenes Angioödem (AAE). Anschließend spricht Frau Dr. Hahn über die Diagnostik des HAE in der Praxis und geht dabei auf den Unterschied zwischen einem Mastzell-vermittelten und einem Bradykinin-vermittelten Angioödem anhand der Anamnese ein und diskutiert die möglichen Begleitsymptome und Auslöser. Im Anschluss daran erfahren Sie von Frau Dr. Scherer das Wichtigste zu den Therapieoptionen des HAE im Überblick samt Akuttherapie, Langzeitprophylaxe und Kurzzeitprophylaxe und erhalten wertvolle Informationen zum Notfallalgorithmus bei einem Larynxödem.

Schmerzzentrum Neu-Ulm

- Allgemeinmedizin / Anästhesiologie / Innere Medizin / Neurologie / Psychiatrie und Psychotherapie

Digitale Interventionen als Teil der multimodalen Therapie bei chronischen Schmerzen

Digitale Interventionen als Teil der multimodalen Therapie bei chronischen Schmerzen

In der Behandlung chronischer Schmerzen hat sich die multimodale Schmerztherapie als Goldstandard etabliert, jedoch warten mehr als die Hälfte aller Betroffenen mehr als 2 Jahre, bis Sie eine effektive Schmerzbehandlung erhalten und somit einen leitliniengerechten Zugang zu einer solchen Therapie.

Einen wirksamen Ansatz zur Schließung dieser Versorgungslücke und schnelle Hilfe für Betroffene können digitale Behandlungsoptionen wie Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) darstellen, die im BfArM gelistet und auf Kriterien wie Wirksamkeit, Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit geprüft werden.

Im Rahmen des Online-Webinars „Digitale Interventionen als Teil der multimodalen Therapie bei chronischen Schmerzen“ stellen unsere Expertinnen Ihnen die Wirksamkeit und Herausforderungen digitaler Behandlungsmöglichkeiten im Praxisalltag vor und zeigen auf, wie DiGA eine effektive Therapieunterstützung in der multimodalen Schmerztherapie darstellen können.

Freuen Sie sich auf eine spannende Fortbildungsveranstaltung.

Leiter der Abteilung für Tumorimmunologie und Immunregulation, Klinik für Innere Medizin I (Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation),

Universitätsklinikum Freiburg

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Gastroenterologie

Akute Graft-versus-Host-Erkrankung (aGvHD) - Fokus Zweitlinientherapie

Akute Graft-versus-Host-Erkrankung (aGvHD) - Fokus Zweitlinientherapie

Die akute Graft-versus-host Erkrankung (GvHD) ist eine systemische entzündliche Erkrankung, die nach Transplantation von Blutstammzellen, Nabelschnurblut oder Knochenmark auftreten kann und zur Schädigung insbesondere von Darm, Haut und Leber führt. Im Rahmen dieser Fortbildung geben die Autoren Herr Prof. Wolff und Herr Prof. Zeiser einen Überblick über die akute GvHD mit Fokus auf die Zweitlinientherapie. Dabei werden neben den einführenden Informationen zur Definition, Epidemiologie und Pathogenese die Diagnostik, das klinische Bild sowie die Behandlungsoptionen inklusive supportiver Maßnahmen ausführlich besprochen. Anhand von drei Fallbeispielen zur Zweitlinientherapie der akuten GvHD wird die Komplexität der Behandlung verdeutlicht.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin

Sekundärprophylaxe nach Schlaganfall - Medikationsmanagement

Sekundärprophylaxe nach Schlaganfall - Medikationsmanagement

Weltweit ist der Schlaganfall die zweithäufigste Todesursache im Erwachsenenalter. Pro Jahr ereignen sich in Deutschland circa 270.000 neue Schlaganfälle, wovon 8 bis 15 Prozent im ersten Jahr einen zweiten Infarkt erleiden. Um einen erneuten Schlaganfall zu verhindern, steht die Sekundärprophylaxe im Vordergrund. Wichtig ist hierbei, die Pathogenese zu kennen und die Ursache des Schlaganfalls zu diagnostizieren.

In dieser Fortbildung wird anhand eines Patientenfalls eine leitliniengerechte Sekundärprophylaxe sowie die Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren vorgestellt. Beginnend mit der umfangreichen Diagnostik wird auf die lipidsenkende und antithrombotische Therapie eingegangen, wobei auch arzneimittelbezogene Probleme aufgezeigt werden. Neben den Therapieoptionen bei den Hochrisikofaktoren Hypertonie und Typ-2-Diabetes werden abschließend Lebensstilfaktoren beleuchtet, die das Risiko für einen erneuten Schlaganfall reduzieren können.

Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie

Oberarzt an der Charité Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow Klinikum, Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Management der GvHD - Aktuelle EBMT-Empfehlungen

Management der GvHD - Aktuelle EBMT-Empfehlungen

Die European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) ist ein Zusammenschluss von medizinischen Fachexperten, die sich mit der klinischen Blut- und Knochenmarkstransplantation sowie der Zelltherapie befassen. Die EBMT arbeitet Empfehlungen bzw. klinische Standards aus. Diese wurden nun - Stand 2024 - für das Management der GvHD aktualisiert.

Nach einer Einführung in die GvHD mit dessen Formen und Abstufungen stellt Herr Prof. Penack die GRADE-Methode, als neuen Gold-Standard bei medizinischen Leitlinien, vor. Lernen Sie diesen Prozessablauf zur Entscheidungsfindung der neuen EBMT-Empfehlungen kennen. Diese beziehen sich auf die steroidrefraktäre akute sowie chronische GvHD und die GvHD-Prophylaxe. Gehen Sie abschließend mit Herrn Prof. Penack der Frage nach, wo der aktuelle Forschungsbedarf besteht und wie die Wirksamkeit der Behandlung gesteigert werden könnte.

Ressortleiter Abrechnung, Medizin und Sonderproduktionen, ARZT & WIRTSCHAFT

- Allgemeinmedizin

Patienten mit Arztphobie und anderen Angststörungen behandeln

Patienten mit Arztphobie und anderen Angststörungen behandeln

Patientinnen und Patienten, die starke Einschränkungen in Kauf nehmen, anstatt sich behandeln zu lassen, leiden oft unter übersteigerten Ängsten bis hin zu Angststörungen. Sie benötigen eine besondere Ansprache und Begleitung. Verschiedene Formen von Angststörungen können den Besuch einer Arztpraxis verhindern, darunter die Mysophobie (Ansteckungsphobie) und die Iatrophobie (Arztphobie). Doch auch ein generelles Bedrohungsempfinden kann die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen vereiteln.

Zentrale Ansätze in der Arzt-Patienten-Interaktion sind hier das Vermitteln von Sicherheit und Kontrolle sowie individuell zugeschnittene Gesprächsstrategien, welche im Rahmen dieser eCME umfassend behandelt werden.

Oberarzt

Leitung Klassische Hämatologie und Hämostaseologie

Klinik für Hämatologie und Stammzelltransplantation

Westdeutsches Tumorzentrum Essen

Universitätsmedizin Essen (AöR)

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Paroxysmale Nächtliche Hämoglobinurie (PNH) - Aktuelle Therapielandschaft

Paroxysmale Nächtliche Hämoglobinurie (PNH) - Aktuelle Therapielandschaft

Die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) gehört zu den seltenen, lebensbedrohlichen Erkrankungen des Blutes, die auf einer genetischen Mutation beruht und zu den Knochenmarksversagenssyndromen (BMF) zählt. Die PNH zeichnet sich durch eine klassische Trias aus Hämolyse, Thrombosen und Knochenmarkversagen aus.

Mit einer kurzen Einführung in das Krankheitsbild sowie der Vorstellung der Beschwerden startet Herr Prof. Röth in seinen Vortrag. Erfahren Sie wie eine PNH pathogenetisch entsteht und welche Bedeutung der PNH-Klon für die Abgrenzung gegenüber der aplastischen Anämie hat. Betrachten Sie anhand von Schaubildern die Entstehung und Unterschiede von intra- und extravasaler Hämolyse. Im weiteren Verlauf stellt Prof. Röth die aktuellen, sowie die neuen Therapiemöglichkeiten vor Er zeigt, wie die Entwicklung der terminalen Komplementinhibitoren die Therapie der PNH revolutioniert hat, geht dabei aber auch auf die daraus resultierenden Komplikationen einer extravasalen Hämolyse ein. Er beendet seinen Vortrag mit der Vorstellung neuerer Komplementinhibitoren, die im proximalen Teil des Komplementsystems eingreifen. C3-Inhibitoren, Faktor B- und Faktor D-Inhibitoren können durch den frühen Eingriff in die Komplementkaskade sowohl die intravasale als auch die extravasale Hämolyse hemmen/kontrollieren.

Innere Medizin, Nephrologie, Intensiv- und Notfallmedizin, Lipidologe (DGFF), Qualitätsmanagement, Hypertensiologe (DHL)

Nephrologisches Zentrum Göttingen GbR

- Nephrologie / Innere Medizin

Intradialytische Parenterale Ernährung (IDPE) - Erfahrungen aus der Praxis

Intradialytische Parenterale Ernährung (IDPE) - Erfahrungen aus der Praxis

Dialysepflichtige Patienten können aufgrund verschiedener Ursachen an einer Mangelernährung leiden. Mit Hilfe der intradialytischen parenteralen Ernährung (IDPE) können diese Patienten während der Dauer der Dialyse ergänzend ernährt werden. Im Rahmen dieser Online-Fortbildung erhalten Sie einen Überblick über die Ernährungsproblematik bei Dialysepatienten und die Möglichkeit der Durchführung einer IDPE. Dabei werden neben den einführenden Informationen zur chronischen Nierenerkrankung (CKD), Urämie und Dialyse vor allem die Erfassung und Monitoring des Ernährungszustandes mittels BIA-Messung, die Ernährung an der Dialyse und die Problematik der Nahrungs-/Energiezufuhr besprochen. Interessante Informationen zur IDPE, wie Aufbau und Nahrungszusammensetzung, Kriterien für den Beginn und die Beendigung sowie Praxistipps zur erfolgreichen Durchführung runden diese Fortbildung ab. In die Wissensvermittlung lässt Herr Prof. Schettler seine Erfahrungen aus der Praxis anschaulich einfließen.

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt der Klinik für Gerontopsychiatrie, Asklepios Klinik Nord – Ochsenzoll, Hamburg

- Allgemeinmedizin / Psychiatrie und Psychotherapie / Neurologie / Geriatrie / Naturheilverfahren

Leichte kognitive Leistungseinbußen - neueste Erkenntnisse und evidenzbasierte Behandlung

Leichte kognitive Leistungseinbußen - neueste Erkenntnisse und evidenzbasierte Behandlung

Ca. 3,7 Mio. Menschen in Deutschland leiden an leichten kognitiven Leistungseinbußen. Die Symptome treten bei vielen Patienten schleichend auf. Die Dauer bis sich eine Demenz manifestiert, ist bei jedem Betroffenen individuell unterschiedlich. PD Dr. M. Axel Wollmer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt der Klinik für Gerontopsychiatrie, Asklepios Klinik Nord – Ochsenzoll, Hamburg, führt Sie anschaulich durch die Frühdiagnostik von neurokognitiven Störungen und stellt Standardmedikamente sowie neue Therapiemöglichkeiten im Detail vor. Ebenfalls werden beeinflussbare Risikofaktoren von Demenz-Erkrankungen beleuchtet, welche die Möglichkeit der Prävention eröffnen. Verpassen Sie nicht diese praxisnahe und kurzweilige Online-Fortbildung.

Facharzt für Dermatologie und Allergologie

- Haut- und Geschlechtskrankheiten / Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin

Praxismanagement meets Systemtherapie: Smarte Lösungen für Ihre Praxis

Praxismanagement meets Systemtherapie: Smarte Lösungen für Ihre Praxis

Die atopische Dermatitis (AD), auch bekannt als atopisches Ekzem oder Neurodermitis, ist eine immunvermittelte chronische Hauterkrankung, die schubartig verläuft und je nach Schweregrad unterschiedlich starken Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten nehmen kann. Der Leidensdruck und die Angst vor dem nächsten Schub führen Patienten auf der Suche nach einer „neuen“ wirksamen Therapie immer wieder zum dermatologischen Facharzt.

Mittlerweile haben Systemtherapien in einer großen therapeutischen Breite Einzug im Bereich der atopischen Dermatitis gehalten. Anhand eines Patientenfalls erläutert Herr Dr. Tischler die verfügbaren Systemtherapien und wie Sie mit einem modernen Praxismanagement die optimale Patientenversorgung ermöglichen können. Dabei erhalten Sie auch hilfreiche Tipps zu Optimierung Ihrer Praxisabläufe, sicher auch interessant für andere Fachdisziplinen.

Chefarzt Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Klinikum Hochsauerland

- Allgemeinmedizin

Abhängigkeit von Schlafmitteln - Wie kann ich helfen?

Abhängigkeit von Schlafmitteln - Wie kann ich helfen?

Schlafstörungen zählen zu den häufigsten psychosomatischen Beschwerden in der hausärztlichen Praxis. Jeder zehnte Erwachsene leidet unter chronischen Schlafstörungen. Benzodiazepine und Z-Substanzen sind sichere Arzneimittel zur kurzfristigen Behandlung von Schlafstörungen, Angst und anderen psychischen Problemen. Im Verlauf einer längerfristigen Anwendung führen sie jedoch – meist unbemerkt – zu schwerwiegenden Nebenwirkungen bis hin zu Abhängigkeit, besonders bei alten Menschen. Diese Präsentation informiert Sie über den juristischen Hintergrund der Verordnungen bei Schlafstörungen, epidemiologische und soziologische Fakten sowie konkrete Beratung in der hausärztlichen Praxis.

Oberarzt, Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie, Hypertensiologe (DHL), Medizinische Klinik 4 – Nephrologie und Hypertensiologie, Uniklinikum Erlangen

- Nephrologie / Innere Medizin

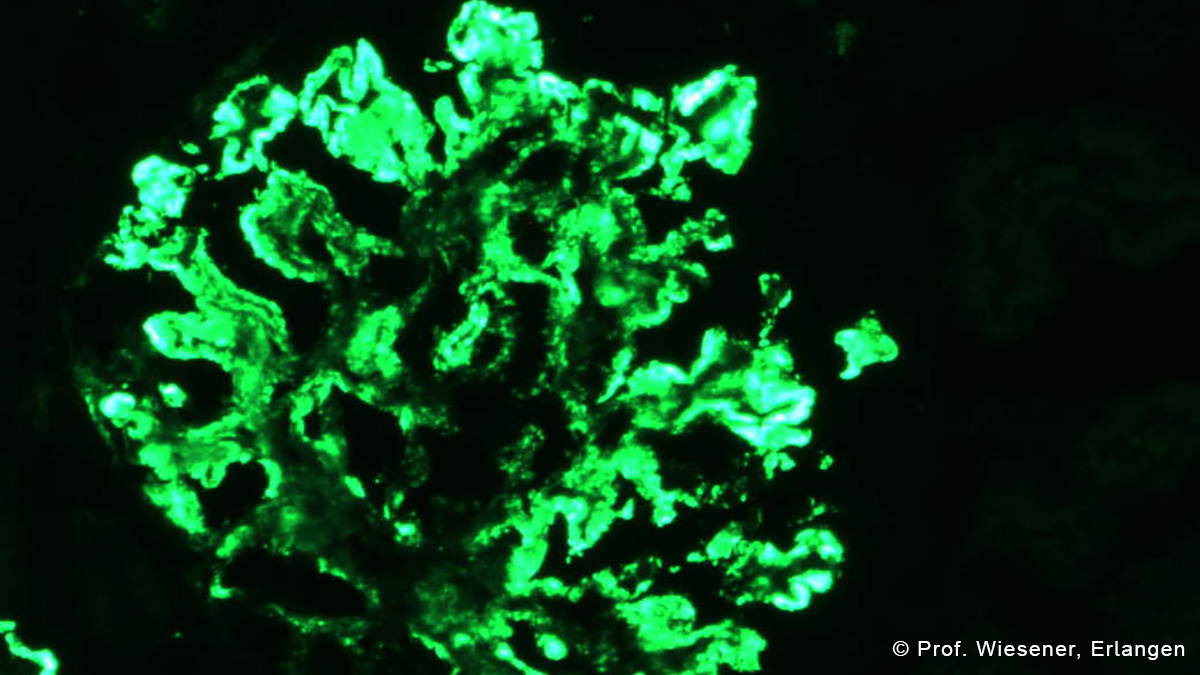

C3‑Glomerulopathie (C3G) - Eine primär Komplement-vermittelte MPGN

C3‑Glomerulopathie (C3G) - Eine primär Komplement-vermittelte MPGN

Die membranoproliferative Glomerulonephritis (MPGN) ist eine hochentzündliche Erkrankung der Nieren, die multiple Ursachen haben kann und oft mit einer schlechten Prognose für die Nierenfunktion einhergeht. In den letzten Jahren wurde die C3-Glomerulopathie (C3G) als sehr seltene, primär Komplement-abhängige Unterform der MPGN definiert. Herr Prof. Wiesener führt Sie in diesem spannenden Vortrag in die C3G ein und bespricht zusätzlich zur neuen Einteilung, zur klinischen Präsentation und zur Pathogenese alle wesentlichen Aspekte zu den Ursachen und zur Diagnostik samt Komplement-Biochemie und der Bedeutung genetischer Varianten. Erfahren Sie das Wichtigste zu den zur Verfügung stehenden Therapieoptionen inklusive Empfehlungen der KDIGO und komplementgerichteten Therapien. Herr Prof. Wiesener lässt in seinen Vortrag seine Erfahrungen und sein Praxiswissen einfließen und bespricht die C3G auch anhand einer Patientenkasuistik.

Oberarzt Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie

Leiter der Stammzelltransplantation & Zelltherapie

Universitätsklinikum Düsseldorf

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Chronische Graft-versus-Host-Erkrankung (cGvHD) - Fokus Zweitlinientherapie und topische Therapie

Chronische Graft-versus-Host-Erkrankung (cGvHD) - Fokus Zweitlinientherapie und topische Therapie

Die chronische Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) tritt bei ca. 50 % der Patienten nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation (alloHSZT) auf und wird durch eine Reaktion des Spenderimmunsystems gegen Gewebe des Empfängers ausgelöst. Die Erstlinientherapie wird in Abhängigkeit vom Schweregrad empfohlen. Erfolgt beispielsweise ein Progress während der Erstlinientherapie innerhalb der ersten 4 Wochen oder bleibt eine Verbesserung der Symptome innerhalb von 8 bis 12 Wochen aus, ist die Einleitung einer Zweitlinientherapie indiziert. Frau Prof. Hilgendorf und Herr Prof. Kobbe diskutieren in dieser Fortbildung die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten der Zweitlinientherapie sowie die zusätzlichen topischen Therapieoptionen zur Beschwerdelinderung. Dabei werden unter anderem die Einflussfaktoren auf die Auswahl der Therapie sowie die neuen Empfehlungen der EBMT besprochen. Praktische Tipps für Ihren klinischen Alltag, wertvolle Einblicke in Expertenwissen sowie Fallbeispiele zur cGvHD-Zweitlinientherapie runden diese Fortbildung ab.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Update - Klare Indikationen für den Hormonersatz

Update - Klare Indikationen für den Hormonersatz

In den 1990er-Jahren bekam fast jede Frau in den Wechseljahren Hormone verordnet. Das änderte sich schlagartig mit den Ergebnissen der Women’s Health Initiative-Studie, die 2002 publiziert wurden. Auf einmal galt die Hormonersatztherapie (HRT) als gefährlich. Nun sind bioidentische Hormone im Trend. Aber wie sieht eine moderne, evidenzbasierte Hormonersatztherapie aus?

Dieser Beitrag bringt Sie auf den leitliniengerechten Stand der Medizin. Nach Durchlaufen dieser Fortbildungen wissen Sie, welche Arten von Hormonen zur HRT eingesetzt werden und welche Darreichungsformen es gibt. Sie kennen die aktuelle Risikoabschätzung für verschiedenen Krebsarten sowie die zugelassenen Indikationen.

Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie

Klinik für Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie, Agaplesion Markus Krankenhaus, Frankfurt am Main

- Hämatologie und Onkologie / Geriatrie

Der Brustkrebs-Podcast: Diagnose Mammakarzinom - im Fokus: die ältere Patientin

Der Brustkrebs-Podcast: Diagnose Mammakarzinom - im Fokus: die ältere Patientin

Die Therapie des Mammakarzinoms bei älteren Patient:innen ist eine besondere Herausforderung. In dieser Fortbildung finden die Einordnung und Implikationen, geriatrisches Assessment aus Sicht der klinischen Pharmakologie und Polypharmazie & Komorbiditäten mit den Implikationen für die Therapie Beachtung. Ebenfalls erwähnt werden die Real-World-Daten und CDK4/6-Inhibitoren und das Thema Shared Decision Making.