CME Archiv

Medizinischer Direktor des BCRT Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin, wissenschaftlicher Leiter des CRM Centrum für Reise- und Tropenmedizin Düsseldorf, Lehrbeauftragter der Universität zu Köln (Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene), Consulting Expert der WHO und Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste

- Allgemeinmedizin / Neurologie / Infektiologie / Innere Medizin / Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie

Impfen bei immunsupprimierten Patienten - Ein Überblick

Impfen bei immunsupprimierten Patienten - Ein Überblick

Menschen mit einem geschwächten oder unterdrückten Immunsystem sind durch Infektionskrankheiten besonders gefährdet und ein gezielter Impfschutz daher von besonderer Bedeutung. Diese Fortbildung gibt Ihnen einen aktuellen Überblick über Impfungen bei immunsupprimierten Patienten. Nach einer Einführung in die Grundlagen des Immunsystems richtet Herr Professor Jelinek sein besonderes Augenmerk auf die möglichen Ursachen einer Immunsuppression, die damit verbundenen Auswirkungen und die notwendigen Präventivmaßnahmen zur Stärkung der Immunabwehr. Die verschiedenen Impfstrategien für Patienten mit Immunsuppression, basierend auf den aktuellen Impfempfehlungen, werden vorgestellt und Tipps für die Praxis gegeben.

Chefarzt Klinik für Neurologie

stellv. Ärztlicher Direktor

Facharzt für Neurologie

Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim

- Neurologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin

CME Treat-to-Target basierte MS-Therapie

MBA

Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Kliniken Böblingen

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Chirurgie - Allgemeine Chirurgie

Abnorme uterine Blutungen (AUB): Ursache - Diagnose - Therapie

Abnorme uterine Blutungen (AUB): Ursache - Diagnose - Therapie

AUB wie Hypermenorrhoe und Menorrhagie zählen zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen: Jede vierte Frau in Deutschland ist betroffen. Trotz enormer Einschränkung der Lebensqualität realisieren viele Betroffene ihr Problem nicht. Und selbst nach einer ärztlichen Konsultation wird nur jede dritte Frau überhaupt hinsichtlich ihrer AUB behandelt. Dabei gilt: Starke Regelblutungen sind kein Schicksal. Für jede Frau gibt es eine Lösung, die sich in einer individuellen Beratung entwickeln lässt.

Vertiefen Sie daher Ihr Hintergrundwissen und erhalten Sie in einer anschaulichen Präsentation: Tipps für Ihr Anamnese-Gespräch und zur korrekten Diagnose, einen Überblick zu Therapieoptionen, einen Vergleich der Ablationsverfahren und Informationen zur ambulanten Durchführung einer Endometriumablation.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin

Lymphsystem - Filternetz und Polizei des Körpers

Lymphsystem - Filternetz und Polizei des Körpers

Neben dem Blutkreislauf ist das Lymphsystem das zweite große Transportsystem des Körpers. Als offenes Transportsystem spielt es eine zentrale Rolle im Immunsystem und bei der Flüssigkeitsregulation des Körpers. Diese Fortbildung bietet fundiertes Wissen zu Aufbau, Funktion und Pathologien des Lymphsystems, einschließlich Lymphödem und Lymphknotenveränderungen. Sie zeigt die Bedeutung des Systems bei der Immunabwehr, Entgiftung und dem Flüssigkeitshaushalt sowie die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten bei Störungen auf. Entdecken Sie praxisrelevante Erkenntnisse über dieses essenzielle System und lernen Sie Symptome wie Schwellungen und Entzündungen differenziert zu beurteilen.

Oberarzt der Medizinischen Klinik m. S. Hämatologie und Onkologie, CVK

Charité - Universitätsmedizin Berlin

- Hämatologie und Onkologie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

CML und Schwangerschaft

CML und Schwangerschaft

Die Behandlungsmöglichkeiten und Überlebensrate bei Leukämie haben sich in den letzten zwanzig Jahren wesentlich verbessert. So hat die Entwicklung von Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) auch dazu geführt, dass Familienplanung und Kinderwunsch bei Patientinnen mit chronisch myeloischer Leukämie (CML) nicht mehr auszuschließen sind. Dies erfordert allerdings eine enge Kooperation der verschiedenen Fachdisziplinen.

Die CME betrachtet Häufigkeiten, Risiken und Behandlungsmöglichkeiten der CML mit TKI. Im zweiten Teil der Fortbildung geht Herr Prof. le Coutre besonders auf das Therapiemanagement bei Koinzidenz von CML und Schwangerschaft oder Kinderwunsch ein.

Chefarzt der Abteilung für Allgemeine Inneren Medizin und Nephrologie

Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart

- Nephrologie / Kardiologie / Innere Medizin

Kardiorenales Syndrom

Kardiorenales Syndrom

Diese eCME soll Ihnen einen umfassenden Einblick in das kardiorenale Syndrom, mit Fokus auf eine interdisziplinäre Betrachtung und Behandlung der Erkrankung, geben. Nach einer Einführung in die Pathophysiologie und Epidemiologie werden unterschiedliche Therapieansätze näher beleuchtet. Zunächst werden konservative Therapien vorgestellt. Dabei wird u.a. gezielt auf die Behandlung mit SGLTi, ARNI und MRA und den damit zusammenhängenden Studien eingegangen. Anschließend wird der Schwerpunkt auf die intrakorporale Ultrafiltrationstherapie gelegt. Ausgehend von Studiendaten - u.a. mit Blick auf das Überleben und die Hospitalisierung - wird die Peritonealdialyse im Vergleich zur Hämodialyse präsentiert und im Hinblick auf eine effektive und patientenorientierte Behandlung diskutiert.

Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie, Transplantationsmedizin

Oberarzt I. Med. Klinik u. Poliklinik, Universitätsmedizin Mainz

- Nephrologie

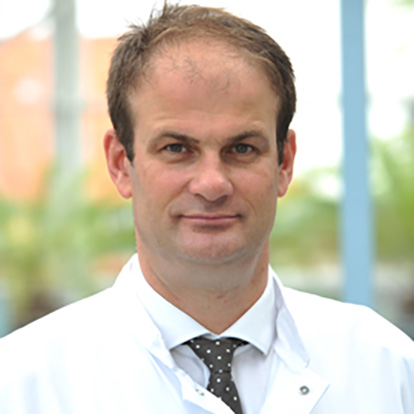

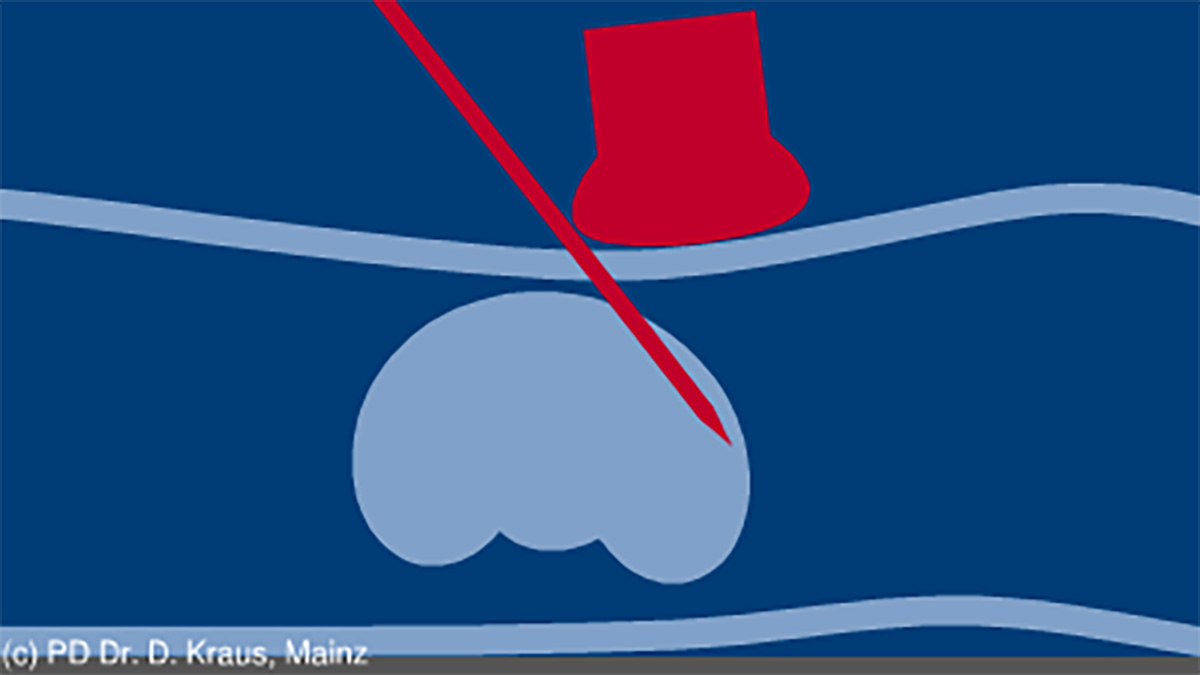

Perkutane Nierenbiopsien

Perkutane Nierenbiopsien

Seit mehr als 70 Jahren stellt die perkutane Nierenbiopsie ein etabliertes Verfahren zur Diagnostik von renalen akuten oder chronischen Erkrankungen dar.

Herr PD Dr. Kraus beginnt seinen Vortrag mit einem Ausflug in die Geschichte der Nierenbiopsie, um dann die Ziele und Indikationen näher zu betrachten. In diesem sehr praxisbezogenen Vortrag erfahren Sie darüber hinaus, welche Kontraindikationen vorliegen können bzw. welche Alternativen es zur sonographisch gesteuerten Nierenbiopsie gibt und wann diese empfohlen werden. Schauen Sie Herrn PD Dr. Kraus ‚über die Schulter‘, wenn er den Ablauf und die Durchführung einer Nierenbiopsie beschreibt. Wie es mit den Risiken bestellt ist, wird anhand von Studien erläutert. Finden Sie zudem eine Antwort darauf, welchen Einfluss ASS und andere Plättchenhemmer hinsichtlich des Blutungsrisikos haben.

Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Zusatzbezeichnung Kinderrheumatologie, Immunologie,

Funktionsoberärztin, Immundefekt-Ambulanz am ImmundefektCentrum Leipzig (IDCL), Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Klinikum St. Georg gGmbH Leipzig

- Kinder- und Jugendmedizin / Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Gastroenterologie

Rezidivierende Bauchschmerzen und Schwellungen bei Kindern: Grundlagen und Praxis des Hereditären Angioödems

Rezidivierende Bauchschmerzen und Schwellungen bei Kindern: Grundlagen und Praxis des Hereditären Angioödems

Das hereditäre Angioödem (HAE) ist eine seltene, genetisch bedingte Erkrankung, die sich bereits in der Kindheit manifestieren kann und durch wiederkehrende, potenziell lebensbedrohliche Schwellungen an Haut, Schleimhäuten und im Gastrointestinaltrakt charakterisiert ist. Im Rahmen dieser Fortbildung erfahren Sie von Frau Dr. Fasshauer das Wichtigste zu seltenen Erkrankungen mit dem Fokus auf das HAE bei Kindern. Sie erhalten einen Einblick in die häufig unspezifischen Symptome und diagnostischen Herausforderungen, die oft zu Fehldiagnosen führen. Darüber hinaus lernen Sie praxisnah anhand Fallbeispielen, was mögliche Auslöser der HAE-Schwellungen sind, wie Sie HAE frühzeitig erkennen sowie gezielt diagnostizieren, um die richtige Therapie einzuleiten und potenziell lebensbedrohliche Komplikationen zu vermeiden. Dabei werden die verschiedenen Therapieoptionen zur Bedarfstherapie der akuten HAE-Schwellungen sowie zur Kurz- und Langzeitprophylaxe im Überblick besprochen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihre diagnostische Sicherheit bei seltenen Erkrankungen wie dem HAE in der pädiatrischen Praxis zu stärken und so die Lebensqualität Ihrer jungen Patient:innen zu verbessern.

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Ernährungsmedizin

Uniklinik RWTH Aachen

- Intensivmedizin / Innere Medizin

Phasengerechte Ernährung auf der Intensivstation

Phasengerechte Ernährung auf der Intensivstation

Der Ernährung auf der Intensivstation (ITS) wird im Klinikalltag zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, so dass iatrogene Mangelernährung ein Thema ist. Bis zu 70 % der PatientInnen weisen bei Aufnahme ein hohes Ernährungsrisiko auf, welches es zu identifizieren gilt. Bereits bestehende Fehlernährung ist zudem weit verbreitet und nimmt damit einen negativen Einfluss auf den klinischen Verlauf.

In dieser Fortbildung erfahren Sie, welche diagnostischen Mittel zur Verfügung stehen um Risikopatienten zu erkennen und welche vier wichtigen Fragen dabei eine Rolle spielen. Darüber hinaus erläutert Frau Dr. Hill anschaulich warum das Monitoring der Ernährungstherapie während des ITS- Aufenthaltes unerlässlich ist, um auf den bei IntensivpatientInnen besonderen Stressstoffwechsel reagieren zu können. Auf die verschiedenen Stoffwechselphasen wird ebenso wie auf neueste Studien, die die Relevanz eines phasengerechten Makronährstoffbedarfs aufzeigen, eingegangen. Sie werden zudem Antworten auf Fragen wie z.B. ‚Wann ist der beste Zeitpunkt für den Beginn der Ernährungstherapie?‘ oder ‚Was versteht man unter nicht zu viel und nicht zu wenig?‘ erhalten.

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Ehemals Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

- Kardiologie / Innere Medizin / Angiologie / Allgemeinmedizin

Orale Antikoagulanzien zur Schlaganfallprophylaxe bei Erwachsenen mit nicht valvulärem Vorhofflimmern

Orale Antikoagulanzien zur Schlaganfallprophylaxe bei Erwachsenen mit nicht valvulärem Vorhofflimmern

In diesem CME-Modul wird Ihnen eine Übersicht über die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten durch orale Antikoagulanzien unter Berücksichtigung der aktuellen ESC-Leitlinie gegeben.

Folgende Schwerpunkte werden behandelt: Orale Antikoagulation zur Schlaganfallprophylaxe bei nvVHF, Dosierung und Einnahme, Pharmakokinetik, Einflussfaktoren auf die Plasmakonzentration, Dosisreduktion und das Management von Blutungen.

Leitung Allergologie und Immunologie

Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie

Charité Berlin

- Innere Medizin / Allgemeinmedizin / Intensivmedizin

Anaphylaxien nach Arzneimittelgabe

Anaphylaxien nach Arzneimittelgabe

Anaphylaxie ist eine schwere, potenziell lebensbedrohliche systemische Hypersensitivitätsreaktion. Medikamente können Auslöser von Anaphylaxien sein und können als Kofaktoren den Schweregrad einer Reaktion beeinflussen. Im Rahmen dieser Fortbildung werden Anaphylaxien insbesondere nach Arzneimittelgabe in einem spannenden Vortrag von Frau Prof. Worm besprochen. Dabei werden die Pathophysiologie, die neueste Daten zur Inzidenz, die häufigsten Auslöser und Risikofaktoren sowie die Symptome bei Anaphylaxie-Patienten beleuchtet. Empfehlungen zum diagnostischen Vorgehen und zur Akuttherapie sowie praxisrelevante Fallvorstellungen werden vorgestellt und ermöglichen eine fundierte Entscheidungsfindung im klinischen Alltag. Diese Fortbildung vermittelt wesentliche Kenntnisse, um das Management schwerer anaphylaktischer Reaktionen zu optimieren und dient dazu, die Expertise auf diesem Gebiet zu vertiefen und die Versorgung der Patienten zu verbessern.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin

Diuretika - Das Wasser muss raus

Diuretika - Das Wasser muss raus

Diuretika sind eine vielseitige Medikamentengruppe, die bei Herzinsuffizienz, Ödemen, Hypertonie und Glaukom unverzichtbar sind, jedoch besondere Sorgfalt bei der Anwendung erfordern. Diese Fortbildung vermittelt fundiertes Wissen über Wirkmechanismen und Einsatzbereiche von Schleifen-, Thiazid- und kaliumsparenden Diuretika sowie über deren mögliche Neben- und Wechselwirkungen. Besonders relevant ist der Fokus auf die Überwachung des Elektrolythaushalts, die Vermeidung von Therapiekomplikationen und die individualisierte Anwendung, insbesondere bei Risikogruppen wie älteren Patienten oder Schwangeren. Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihre therapeutische Kompetenz zu erweitern und den sicheren Einsatz dieser essenziellen Wirkstoffe zu gewährleisten.

Funktionsoberarzt, Schwp. Kopf-Hals-Tumoren,

Medizinische Klinik mit Schwp. Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie (CBF),

Charité - Universitätsmedizin Berlin

- Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Hämatologie und Onkologie

Aktuelle Systemtherapie von fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren: Hands on

Aktuelle Systemtherapie von fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren: Hands on

In Deutschland erkranken jedes Jahr schätzungsweise 50 von 100.000 Einwohnern an Krebs im Kopf-Halsbereich. Oft wird die Erkrankung erst im fortgeschrittenen Krankheitsstadium diagnostiziert. Die Behandlung von Plattenepithelkarzinomen der Kopf-Hals-Region im rezidivierten oder metastasierten Stadium (R/M-SCCN) umfasst neben der Standardchemotherapie auch moderne, immunonkologische Therapieoptionen. Diese Fortbildung stellt sowohl etablierte als auch neue Behandlungsmöglichkeiten vor. Aktuelle Entwicklungen der Systemtherapie bei fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren werden anhand von Studiendaten sowie Fallbeispielen anschaulich präsentiert und wichtige Faktoren zur Therapieselektion und -stratifizierung verdeutlicht. Der Vortrag endet mit neuen Therapieansätzen im kurativen Setting.

Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Schwp. Kindernephrologie und Transplantationsmedizin, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Köln

- Intensivmedizin / Nephrologie / Hämatologie und Onkologie / Kinder- und Jugendmedizin

aHUS in der Pädiatrie

aHUS in der Pädiatrie

Das atypische Hämolytisch-Urämische Syndrom (aHUS) ist eine Komplement-vermittelte, potenziell lebensbedrohliche Multi-System-Erkrankung, die durch die Trias Thrombozytopenie, mikroangiopathische Hämolyse und Nierenschädigung gekennzeichnet ist und zu den thrombotischen Mikroangiopathien zählt.

Diese eCME soll Ihnen einen umfassenden und leitliniengerechten Einblick in das aHUS bei pädiatrischen Patienten geben und Ihnen Kenntnisse zur Diagnostik sowie den aktuell zur Verfügung stehenden Behandlungsmöglichkeiten vermitteln. Nach einer Einführung in die Pathophysiologie und Symptomatik thrombotischer Mikroangiopathien (TMA) werden die verschiedenen Formen des HUS behandelt und hinsichtlich ihrer Diagnose - auch anhand ausgewählter Fallbeispiele - näher beleuchtet. Anschließend werden die aktuellen Therapiemöglichkeiten beim aHUS präsentiert und entsprechende Daten zur Anwendung bei Kindern vorgestellt.

Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie,

Zusatzbezeichnung Schmerztherapie,

Oberärztin, Rheumazentrum Ruhrgebiet

am Marien Hospital, Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum

- Haut- und Geschlechtskrankheiten / Rheumatologie

Therapieadhärenz bei Psoriasis und Psoriasis-Arthritis

Therapieadhärenz bei Psoriasis und Psoriasis-Arthritis

Die Psoriasis ist eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung, die mit einer verstärkten Schuppung der Haut einhergeht. Im Krankheitsverlauf können zudem die Gelenke betroffen sein und eine Psoriasis-Arthritis kann sich entwickeln. Im Rahmen dieser Fortbildung bespricht Frau Dr. Andreica die Therapieadhärenz bei Patienten mit Psoriasis und Psoriasis-Arthritis. Neben Einflussfaktoren und Möglichkeiten zur Messung der Adhärenz werden in einer ausführlichen Literaturrecherche die neuesten Real-World- und Studiendaten zur Therapieadhärenz von Biologika und oralen Wirkstoffen präsentiert. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der UPLIFT-Studie vorgestellt und Empfehlungen zur Bewertung und Optimierung der Therapieadhärenz gegeben.

Facharzt für Innere Medizin und Angiologie,

Phlebologie, Diabetologie, Hämostaseologie

CCB Gefäß Centrum

- Gastroenterologie / Angiologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Behandlung und Prophylaxe venöser Thromboembolien bei Erwachsenen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

Behandlung und Prophylaxe venöser Thromboembolien bei Erwachsenen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa erhöhen das Risiko für venöse Thromboembolien (VTE). Diese Fortbildung erläutert das Zusammenspiel von CED und VTE und fokussiert auf das Therapiemanagement von CED-Patient:innen zur VTE-Prophylaxe und -Behandlung.

Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten

Stv. Klinikdirektor, leitendender Oberarzt, Personaloberarzt

Universitätsklinikum Erlangen

- Haut- und Geschlechtskrankheiten / Rheumatologie

Limitierung von konventionellen Präparaten - Besondere Manifestationen bei Psoriasis

Limitierung von konventionellen Präparaten - Besondere Manifestationen bei Psoriasis

Bei der Psoriasis handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung, bei der sowohl die Haut als auch die Gelenke betroffen sein können. Besondere Manifestationen und Lokalisationen können unter anderem die Kopfhaut, den Genitalbereich, Handflächen oder Fußsohlen umfassen und gehen mit verschiedenen Herausforderungen einher. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Herr Prof. Sticherling einen Überblick über die besonderen Herausforderungen und Manifestationen der Psoriasis sowie deren diagnostischen und therapeutischen Anforderungen. Es werden praxisrelevante Ansätze zur Einschätzung des Schweregrads und zur individuellen Therapieplanung vermittelt. Dabei wird vor allem auf die Psoriasis der Kopfhaut, auf die Genitalpsoriasis und auf die Nagel-Psoriasis eingegangen. Diese Fortbildung dient zur Vertiefung des Wissens über Diagnostik und evidenzbasierte Behandlungsstrategien, insbesondere bei schwer zu behandelnden Formen der Psoriasis, um die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Professor für Männergesundheit, Hamburg

Urologe, Androloge und Sexualmediziner (FECSM)

- Allgemeinmedizin / Urologie / Innere Medizin

Männergesundheit am Beispiel der erektilen Dysfunktion: aktuelle Versorgungslage in Deutschland

Männergesundheit am Beispiel der erektilen Dysfunktion: aktuelle Versorgungslage in Deutschland

Die Männergesundheit ist ein zentraler, jedoch oft vernachlässigter Aspekt der medizinischen Versorgung in Deutschland. Die aktuelle Versorgungslage zeigt deutliche Defizite, die am Beispiel der Erektilen Dysfunktion (ED) verdeutlicht werden können. Diese Erkrankung, die als wichtiger Indikator für die allgemeine Männergesundheit gilt, ist eine häufige “Volkskrankheit”.

Eine adäquate Diagnostik der Ursachen ist entscheidend, da ED in vielen Fällen heilbar zu sein scheint. Um die Versorgung zu verbessern, sind individualisierte Therapiekonzepte und innovative Ansätze unabdingbar. Nur durch einen unterschwelligen frühen Therapiebeginn und gezielten Maßnahmen lässt sich die Lebensqualität und Gesundheit betroffener Männer nachhaltig steigern.