Aktuelle CME

Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Deutsches Zentrum für Infektionen in Gynäkologie und Geburtshilfe (Gründer und Leiter) an der Landesfrauenklinik, Helios Universitätsklinikum Wuppertal

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Das vaginale Mikrobiom: Update zu Möglichkeiten des Einsatzes von Laktobazillen bei bakterieller Vaginose und Vulvovaginalkandidose

Das vaginale Mikrobiom: Update zu Möglichkeiten des Einsatzes von Laktobazillen bei bakterieller Vaginose und Vulvovaginalkandidose

Das vaginale Mikrobiom der gesunden prämenopausalen Frau ist ein komplexes dynamisches Ökosystem mit über 500 identifizierten Bakterienarten – darunter mehr als 30 Laktobazillus-Arten. Davon dominieren Lactobacillus (L.) L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii und L. iners je nach Ethnie und Individuum unterschiedliche Community State Types (CST) und halten so die mikrobielle Balance aufrecht.

Bei einer bakteriellen Vaginose verschiebt sich dieses Gleichgewicht massiv: Laktobazillen werden stark reduziert, während Gardnerella-Arten und andere BV-assoziierte Bakterien zunehmen und sexuell übertragbare Biofilme bilden. Die Behandlung mit Antibiotika ist häufig nur begrenzt erfolgreich, was sich in einer hohen Rezidivquote zeigt.

In dieser Fortbildung erhalten Sie einen praxisrelevanten Überblick zur Wirksamkeit von oral oder vaginal verabreichten Laktobazillen bei der Reduktion von Rezidiven. Beleuchtet wird auch Ihre Rolle bei der Vulvovaginalkandidose, die ebenfalls häufig mit einer gestörten Mikrobiota verbunden ist.

Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtsmedizin,

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Hämatologie und Onkologie

AGO Kommission Mamma - Empfehlungen 2025: Was ist neu beim metastasierten Mammakarzinom?

AGO Kommission Mamma - Empfehlungen 2025: Was ist neu beim metastasierten Mammakarzinom?

Die Therapievielfalt des Mammakarzinoms, der häufigsten Krebserkrankung unter Frauen weltweit, unterliegt einer immer schneller zunehmenden Komplexität. Neue, innovative Wirkstoffe und Behandlungsoptionen drängen mit großer Geschwindigkeit in den therapeutischen Fokus. Diese überaus positive Entwicklung für Patienten und Patientinnen, birgt aber auch das Risiko für den behandelnden Arzt den Überblick zu verlieren. Aus diesem Grund aktualisiert die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie Kommission Mamma jährlich ihre umfangreichen Leitlinien und Empfehlungen. Diese zertifizierte Fortbildung fokussiert auf die wichtigsten Neuerungen in den Empfehlungen zum metastasierten Mammakarzinom und soll dabei helfen, den Überblick über eine komplexe, sich rasch wandelnde Therapielandschaft zu behalten.

Facharzt für Allgemeinchirurgie, Facharzt für spezielle Viszeralchirurgie Zusatzbezeichnung Proktologie der Ärztekammer und Koloproktologie der European Society of Coloproctology (ESCP) edh End-& Dickdarmzentrum Hannover

- Allgemeinmedizin / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Urologie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Chirurgie - Allgemeine Chirurgie

Hilfe es juckt - Analer Juckreiz im Praxisalltag

Hilfe es juckt - Analer Juckreiz im Praxisalltag

Diese eCME soll allgemeinärztlich tätigen Kolleg:innen einen strukturierten Überblick über die analen Dermatosen und deren Therapiemöglichkeiten geben. Sie soll dabei helfen mit dem schwierigen Thema "Analer Juckreiz" im Praxisalltag besser umgehen zu können.

Das Thema wird "vom Häufigen zum Seltenen" erarbeitet – immer mit dem Hintergrund der Praxisrelevanz und sinnvollen Umsetzbarkeit. Verschiedene Formen von Ekzemen, Psoriasis inversa, Herpes simplex Infektionen, Mykosen, bakterielle Dermatosen sowie Lichen und "Pruritus sine materia" können der Auslöser für analen Juckreiz sein. Diese Fortbildung beschäftigt sich mit diesen verschiedenen Krankheitsformen und beschreibt Ursachen, Symptomatik und Therapiemöglichkeiten.

Direktor des Zentrums für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der St.Elisabethgruppe (Standorte Witten und Wanne-Eickel)

Chefarzt der Frauenklinik Marien-Hospital Witten

Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtshilfe der Universität Witten/Herdecke

Mitglied des Habilitationsausschusses der Universität Witten/Herdecke

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin / Chirurgie - Allgemeine Chirurgie / Radiologie

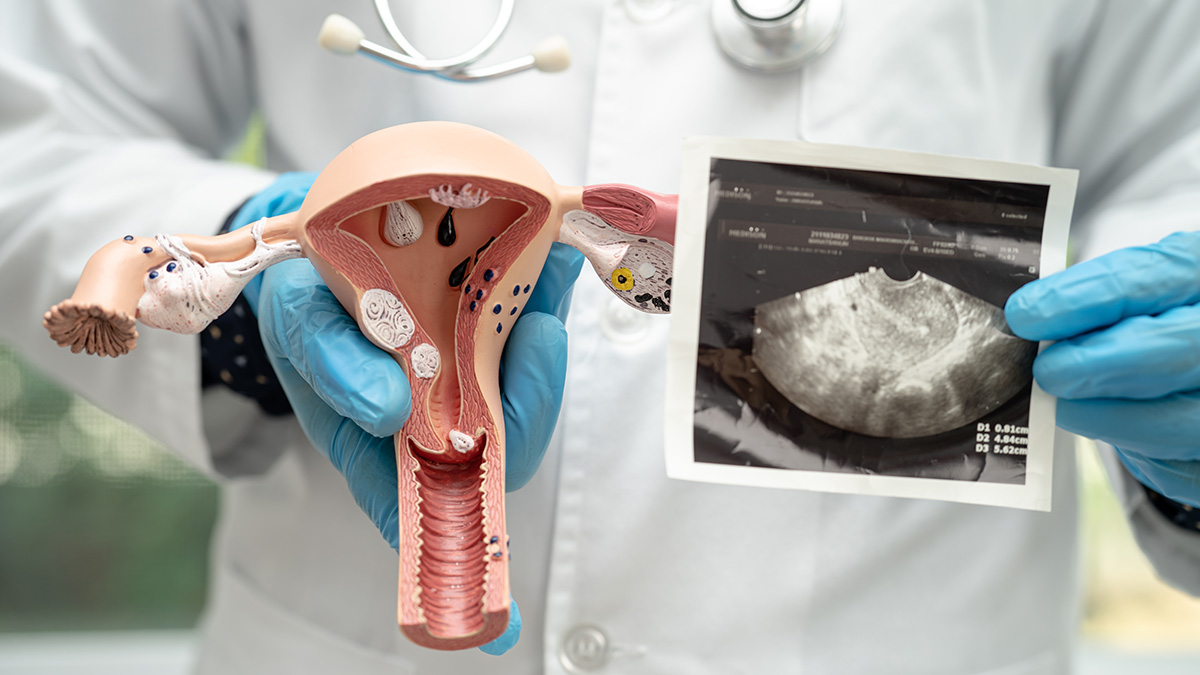

Myome: Invasive und nicht-invasive Therapien und Fertilität

Myome: Invasive und nicht-invasive Therapien und Fertilität

Uterusmyome zählen zu den häufigsten gutartigen Tumoren bei Frauen im reproduktiven Alter und stellen insbesondere bei Kinderwunsch und Blutungsstörungen eine therapeutische Herausforderung dar. Im ersten Teil dieser Fortbildung beleuchtet Herr Prof. Schiermeier, unter welchen Voraussetzungen eine operative Behandlung sinnvoll ist, und welche konservativen sowie interventionellen Therapiestrategien zur Verfügung stehen – auch im Hinblick auf die assistierte Reproduktion.

Im zweiten Teil zeigt Frau Dr. Petersen, welchen Einfluss Myome auf die Fertilität haben können und welche Myom-Typen die Fertilität beeinträchtigen können. Anhand ausgewählter Fallbeispiele stellt sie praxisnah verschiedene Behandlungsoptionen für Frauen mit Kinderwunsch vor.

Direktor des Zentrums für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der St.Elisabethgruppe (Standorte Witten und Wanne-Eickel)

Chefarzt der Frauenklinik Marien-Hospital Witten

Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtshilfe der Universität Witten/Herdecke

Mitglied des Habilitationsausschusses der Universität Witten/Herdecke

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin / Chirurgie - Allgemeine Chirurgie / Radiologie

Myome: Symptome erkennen, Behandlungsstrategien entwickeln

Myome: Symptome erkennen, Behandlungsstrategien entwickeln

Uterusmyome gehören zu den häufigsten benignen Tumoren der Frau und sind insbesondere im reproduktiven Alter weit verbreitet. Diese CME beleuchtet das Thema interdisziplinär aus klinisch-gynäkologischer und pathologischer Sicht. Prof. Dr. Schiermeier gibt einen strukturierten Überblick über Symptomatik, Risikofaktoren, Pathophysiologie und moderne Behandlungsstrategien während Dr. Stricker die histopathologischen Merkmale, Differenzialdiagnosen und Varianten des Leiomyoms im Vergleich zum Leiomyosarkom erläutert.

In dieser Fortbildung erfahren Sie mehr über die Ursachen, Symptomatik und Diagnostik von Uterusmyomen sowie die verschiedenen Behandlungsoptionen mit einem besonderen Schwerpunkt auf den aktuellen medikamentöse Therapiemöglichkeiten.

Chefarzt der Frauenklinik

Evangelisches Klinikum Weyertal

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Intrauterine Verhütung in der Praxis: Aktuelle Empfehlungen mit Aha-Effekt!

Intrauterine Verhütung in der Praxis: Aktuelle Empfehlungen mit Aha-Effekt!

Intrauterine Kontrazeption gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mögliche Gründe dafür sind: Hormonphobie, der Wunsch, den eigenen hormonellen Zyklus zu spüren, aber auch die Tatsache, dass die erste Schwangerschaft oft in ein späteres Lebensalter verschoben wird.

Eine bedürfnisorientierte Beratung kann die Zufriedenheit der Frauen mit ihrer Verhütungsmethode langfristig steigern, unabhängig davon, ob die Frau ihre Methode wechselt oder nicht, sondern in dem sie genau die Methode anwendet, welche momentan ihre Bedürfnisse am besten abdeckt.

Ziel dieser Fortbildung ist es die Wichtigkeit der bedürfnisorientierten Verhütungsberatung und die Besonderheiten von LNG-IUS besser zu verstehen. Im Folgenden erfahren Sie weitere Details der intrauterinen Verhütung mit LNG-IUS und bekommen Antworten auf viele häufig gestellte Fragen zur LNG-IUS Anwendung. Untermauert wird das Ganze anhand der wissenschaftlichen Datenlage.

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

- Allgemeinmedizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Arbeitsmedizin

IMPFUNGEN - Vor und während der Schwangerschaft

IMPFUNGEN - Vor und während der Schwangerschaft

Verschiedene Infektionserkrankungen sind für eine signifikante Morbidität und Mortalität von Schwangeren, Feten und Säuglingen verantwortlich. Durch den Einsatz von Impfstoffen kann nicht nur die Schwangere, sondern durch den plazentaren Transfer von Antikörpern auch das Ungeborene vor impfpräventablen Infektionserkrankungen und schweren Krankheitsverläufen geschützt werden. Zugleich wird auch dem Neugeborenen durch Leihantikörper der Mutter ein Nestschutz gewährt.

Diese Fortbildung gibt einen Überblick, wann und gegen welche Infektionserkrankungen Frauen im gebärfähigen Alter und während der Schwangerschaft geimpft werden sollten, um sie selbst, den Fetus und auch das Neugeborene vor schwerwiegenden Krankheitsverläufen zu schützen.

Ärztliche Leiterin Ambulatorium Geburtshilfe

Fachärztin FMH Gynäkologie und Geburtshilfe

Schwerpunkt Feto-Maternale Medizin

Universitätsklinik für Frauenheilkunde

Inselspital Bern

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Anästhesiologie

Wirksame Strategien für das Schmerzmanagement während der Geburt

Wirksame Strategien für das Schmerzmanagement während der Geburt

Erleben und Umgang mit Wehenschmerz sind individuell sehr unterschiedlich. Die Fortbildung betrachtet das Schmerzmanagement im Kontext der Geburt.

Zu Beginn der Fortbildung wird die Physiologie von Wehenschmerzen vorgestellt. Anschließend werden nicht-pharmakologische und pharmakologische Schmerztherapien, insbesondere Opioide, inhaliertes Lachgas und neuraxiale Analgesie im Kontext der Geburt vorgestellt. Zum Schluss wird noch die Rolle der Geburtsvorbereitung dargelegt. Die Fortbildung fasst aktuelles Wissen mit Verweis auf die Leitlinie zusammen.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Allgemeinmedizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Sexualität - Wie die Menopause das Liebesleben beeinflusst

Sexualität - Wie die Menopause das Liebesleben beeinflusst

Die Menopause bringt nicht nur hormonelle Veränderungen mit sich, sondern wirkt sich bei vielen Frauen auch tiefgreifend auf das sexuelle Erleben aus. Das sexuelle Empfinden kann durch medizinische Faktoren wie etwa vulvovaginale Atrophie, urogenitale Beschwerden oder chronische Erkrankungen maßgeblich beeinflusst werden. Auch das Thema Verhütung muss rund um die Menopause neu überdacht werden.

Diese Fortbildung vermittelt praxisrelevantes Wissen über die physiologischen, psychischen und partnerschaftlichen Aspekte sexueller Veränderungen in der Lebensmitte. Sie erhalten fundierte Impulse für ein ganzheitliches Verständnis und eine verbesserte Betreuung Ihrer Patientinnen in einer sensiblen Lebensphase.

Facharzt für Gynäkologie

Frauenarztzentrum Penzberg

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Legen intrauteriner Verhütungsmethoden: Mit oder ohne Ultraschall - Routine?

Legen intrauteriner Verhütungsmethoden: Mit oder ohne Ultraschall - Routine?

Im Rahmen der COCO-Studie zur Qualität der Verhütungsberatung wurden über 1.000 Teilnehmerinnen in 149 gynäkologischen Praxen u.a. zur Zufriedenheit mit Ihrer aktuellen Verhütungsmethode befragt. Im Ergebnis sind nur etwa ein Drittel der befragten Frauen sehr zufrieden mit ihrer aktuellen Verhütungsmethode. Der mit Abstand höchste Anteil zufriedener Frauen findet sich unter den IUS-Verwenderinnen.

Der größte Angstfaktor der Frauen vor und während der Einlage des LNG-IUS ist jedoch der Schmerz, wobei auch bestehende Bedenken der ärztlichen Kollegen u.a. hinsichtlich von möglichen Komplikationen oder auch einer primären Fehllage bestehen. 2017 ist deshalb nach dem Vorbild von Prof. Bajka (Volketswil, Schweiz) auch in Deutschland die Idee entstanden, den Ultraschall nicht nur VOR und NACH der Insertion sondern schon WÄHREND der Einlage zu nutzen. Die Metaanalyse von Baradwan et al., 2023 zeigte im Zusammenhang dessen u.a., dass die Einlage der intrauterinen Verhütungsmethode (IUC) mit parallel durchgeführten Ultraschall signifikant weniger menstruationsartige Beschwerden im Unterbauch bereitet hat, als die Insertion ohne Ultraschall-Unterstützung. Außerdem kam es zu signifikant weniger Fehllagen und Komplikationen, die benötigte Zeit für das Prozedere verkürzte sich und die Zufriedenheit der Patientinnen konnte letztlich signifikant und entscheidend gesteigert werden.

In dieser Fortbildung führt Sie Herr Dr. Zuber anhand von detaillierten Ultraschallaufnahmen, Animationen und ausgewählten Beispielen Schritt für Schritt in die Vorbereitung und das Einlegen einer IUC mittels Ultraschalles ein und gibt Ihnen viele hilfreiche Tipps aus der Praxis für die Praxis.

Chefarzt der Frauenklinik

Evangelisches Klinikum Weyertal

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin / Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Hormonsubstitution bei Risikopatientinnen

Hormonsubstitution bei Risikopatientinnen

Jede 3. Frau leidet im Klimakterium unter vasomotorischen Beschwerden wie Hitzewallungen und Schweißausbrüchen. Auch weitere Symptome wie Schlafstörungen, depressive Verstimmungen oder auch Störungen der Sexualität können die Lebensqualität der betroffenen Frauen erheblich einschränken. Die Hormonsubstitution in der Peri- und Postmenopause stellt hier die effektivste Maßnahme zur Therapie dar. Im Rahmen dieser Fortbildung bespricht Herr Prof. Thomas Römer die Hormonsubstitution bei Risikopatientinnen, für die es besonders wichtig ist, eine sorgfältige Anamnese sowie Nutzen- und Risiko-Analyse durchzuführen, bevor eine Hormonsubstitution begonnen wird. Dabei werden verschiedene Risikofaktoren beleuchtet wie beispielsweise prämature Ovarialinsuffizienz (POI), Thrombophilie, Hypertonus, Brustkrebsrisiko sowie Endometriose in der Vorgeschichte, aber auch vermeidbare Risikofaktoren wie Adipositas und Rauchen.

Leitende Ärztin und Stv. Chefärztin Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Endokrinologie und Diabetologie

Wechseljahre im Dialog: vom Patientinnenwunsch zur informierten Entscheidung in der Wechseljahrestherapie

Wechseljahre im Dialog: vom Patientinnenwunsch zur informierten Entscheidung in der Wechseljahrestherapie

Die Wechseljahre sind eine bedeutende Phase im Leben einer Frau, begleitet von hormonellen Veränderungen, die zu vielfältigen Beschwerden führen können. Frau Prof. Stute bietet Ihnen in dieser Fortbildung einen fundierten Überblick über die Diagnostik, die hormonellen und nicht-hormonellen Therapieoptionen sowie die personalisierte Beratung zu und die Behandlung von Wechseljahresbeschwerden. Ein besonderer Fokus liegt auf der individuellen gemeinsamen Entscheidungsfindung von Ärzt*in und Patientin, der Nutzen-Risiko-Abwägung und den aktuellen Leitlinienempfehlungen. Abschließend nimmt Frau Prof. Stute Sie mit auf die spannende Reise einer außergewöhnlichen Patientin durch die verschiedenen Phasen der Wechseljahre und gibt wertvolle, praxisnahe Tipps für die optimale Betreuung.

Diese Fortbildung soll Ihr Wissen über die präzise Diagnostik, die maßgeschneiderte Therapieplanung und die Wichtigkeit eines interdisziplinären Behandlungsansatzes erweitern und vertiefen.

Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen

- Kinder- und Jugendmedizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin

Typ-1-Diabetes - Gamechanger Pubertät

Typ-1-Diabetes - Gamechanger Pubertät

Typ-1-Diabetes stellt besonders in der Pubertät eine große Herausforderung dar: Hormonelle Veränderungen führen zu Schwankungen der Insulinempfindlichkeit, die eine flexible Anpassung der Therapie erfordern. Während Jungen durch das Wachstumshormon höhere Insulindosen benötigen, beeinflussen bei Mädchen zusätzlich der Menstruationszyklus und hormonelle Verhütungsmittel den Glucosestoffwechsel.

Die Fortbildung vermittelt praxisnah, wie Ärzte Jugendliche optimal begleiten, Therapieentscheidungen individuell anpassen und Adhärenz fördern können. Besonders für Frauenärzte und Kinderärzte ist dieser Beitrag relevant, da er wertvolle Einblicke in die geschlechtsspezifischen Besonderheiten des Diabetesmanagements gibt – von der Menarche bis zur Familienplanung. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Kenntnisse über moderne Therapieansätze zu vertiefen und Ihre jungen Patientinnen bestmöglich zu unterstützen!

Leiter des Universitären Kinderwunschzentrums Kiel, Fachbereichsleitung gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Wirkung und Funktion von Progesteron in der Schwangerschaft

Wirkung und Funktion von Progesteron in der Schwangerschaft

Progesteron ist der hormonelle Dreh- und Angelpunkt für die Entstehung und den Erhalt einer Schwangerschaft. Damit eine Frau schwanger werden kann und auch schwanger bleibt, muss das Hormon ausreichend lange in einer genügend hohen Konzentration vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, ist die Schwangerschaft gefährdet, es drohen Früh- oder Fehlgeburt. Pro Jahr gibt es beispielsweise ca. 60.000 Frühgeburten allein in Deutschland. Das Thema Früh- und Fehlgeburt ist also allgegenwärtig.

In dieser Fortbildung präsentiert Herr PD Dr. med. Sören von Otte, Leiter des universitären Kinderwunschzentrums in Kiel, wichtiges Hintergrundwissen zu Funktion und Wirkung von Progesteron im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft. Zudem werden die aktuellen Leitlinien zu Frühgeburtsprophylaxe und Abortprophylaxe vorgestellt.

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Universitätsprofessor für Pränatale Medizin

Leitung Pränatale Medizin, Universitätsklinikum Tübingen

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Zervixlängenmessung zur Prädiktion der Frühgeburt

Zervixlängenmessung zur Prädiktion der Frühgeburt

Die Länge der Zervix ist ein wichtiges Kriterium, wenn es darum geht, das Risiko einer Frühgeburt zu beurteilen. Zwar klingt die Messung der Zervixlänge per Sonographie zunächst nach einer einfachen Methodik, aber um zu korrekten Ergebnissen zu kommen, steckt der Teufel im Detail. Prof. Karl-Oliver Kagan hatte als einer der Ersten diese Messmethode genauer betrachtet und 2015 in seiner Publikation Kriterien aufgestellt, um möglichst reproduzierbare und korrekte Ergebnisse zu erhalten. Diese sind mittlerweile fester Bestandteil der „Leitlinie zur Prävention der Frühgeburt“.

In dieser Fortbildung gibt Prof. Kagan wichtige praktische Tipps zur Bestimmung der Zervixlänge und nennt auch die klassischen Fehler bei der Messung.

Facharzt für Innere Medizin

Schwerpunktbezeichnung Hämatologie und Internistische Onkologie

Universiätsklinikum Leipzig

- Hämatologie und Onkologie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin / Innere Medizin

HER2-negatives MBC: Therapiemanagement bei zielgerichteten Therapien

HER2-negatives MBC: Therapiemanagement bei zielgerichteten Therapien

Die Therapie des HER2-negativen metastasierten Mammakarzinoms kann häufig herausfordernd sein, denn die Komplexität und Vielfalt zielgerichteter Therapien nimmt kontinuierlich zu. Das Management von Nebenwirkungen wird hierdurch immer komplexer. Dabei sind therapeutische Entscheidungen häufig vergleichsweise schnell getroffen. Was den Behandler nachhaltig über Monate, manchmal über Jahre begleitet, ist das Management von Nebenwirkungen. Gutes Therapiemanagement ist eine wesentliche Komponente, die dazu beiträgt, dass Patienten nachhaltig von wirksamen Therapien profitieren können. Daher werden in diesem Modul Grundlagen zum Therapiemanagement für ausgewählte Substanzklassen vermittelt. Dabei gilt es in der Komplexizität des Nebenwirkungsmanagement überschaubare Abläufe zu gewährleisten.

MBA

Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Kliniken Böblingen

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Chirurgie - Allgemeine Chirurgie

Abnorme uterine Blutungen (AUB): Ursache - Diagnose - Therapie

Abnorme uterine Blutungen (AUB): Ursache - Diagnose - Therapie

AUB wie Hypermenorrhoe und Menorrhagie zählen zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen: Jede vierte Frau in Deutschland ist betroffen. Trotz enormer Einschränkung der Lebensqualität realisieren viele Betroffene ihr Problem nicht. Und selbst nach einer ärztlichen Konsultation wird nur jede dritte Frau überhaupt hinsichtlich ihrer AUB behandelt. Dabei gilt: Starke Regelblutungen sind kein Schicksal. Für jede Frau gibt es eine Lösung, die sich in einer individuellen Beratung entwickeln lässt.

Vertiefen Sie daher Ihr Hintergrundwissen und erhalten Sie in einer anschaulichen Präsentation: Tipps für Ihr Anamnese-Gespräch und zur korrekten Diagnose, einen Überblick zu Therapieoptionen, einen Vergleich der Ablationsverfahren und Informationen zur ambulanten Durchführung einer Endometriumablation.

Oberarzt der Medizinischen Klinik m. S. Hämatologie und Onkologie, CVK

Charité - Universitätsmedizin Berlin

- Hämatologie und Onkologie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

CML und Schwangerschaft

CML und Schwangerschaft

Die Behandlungsmöglichkeiten und Überlebensrate bei Leukämie haben sich in den letzten zwanzig Jahren wesentlich verbessert. So hat die Entwicklung von Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) auch dazu geführt, dass Familienplanung und Kinderwunsch bei Patientinnen mit chronisch myeloischer Leukämie (CML) nicht mehr auszuschließen sind. Dies erfordert allerdings eine enge Kooperation der verschiedenen Fachdisziplinen.

Die CME betrachtet Häufigkeiten, Risiken und Behandlungsmöglichkeiten der CML mit TKI. Im zweiten Teil der Fortbildung geht Herr Prof. le Coutre besonders auf das Therapiemanagement bei Koinzidenz von CML und Schwangerschaft oder Kinderwunsch ein.