Aktuelle CME

Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.

Associate Attending Cellular Therapy Service and Multiple Myeloma Service

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York Associate Professor of Medicine

Weill Cornell Medical College, NY, USA

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Multiples Myelom - Eine kurative Therapieintention in jeder Phase der Myelomtherapie?

Multiples Myelom - Eine kurative Therapieintention in jeder Phase der Myelomtherapie?

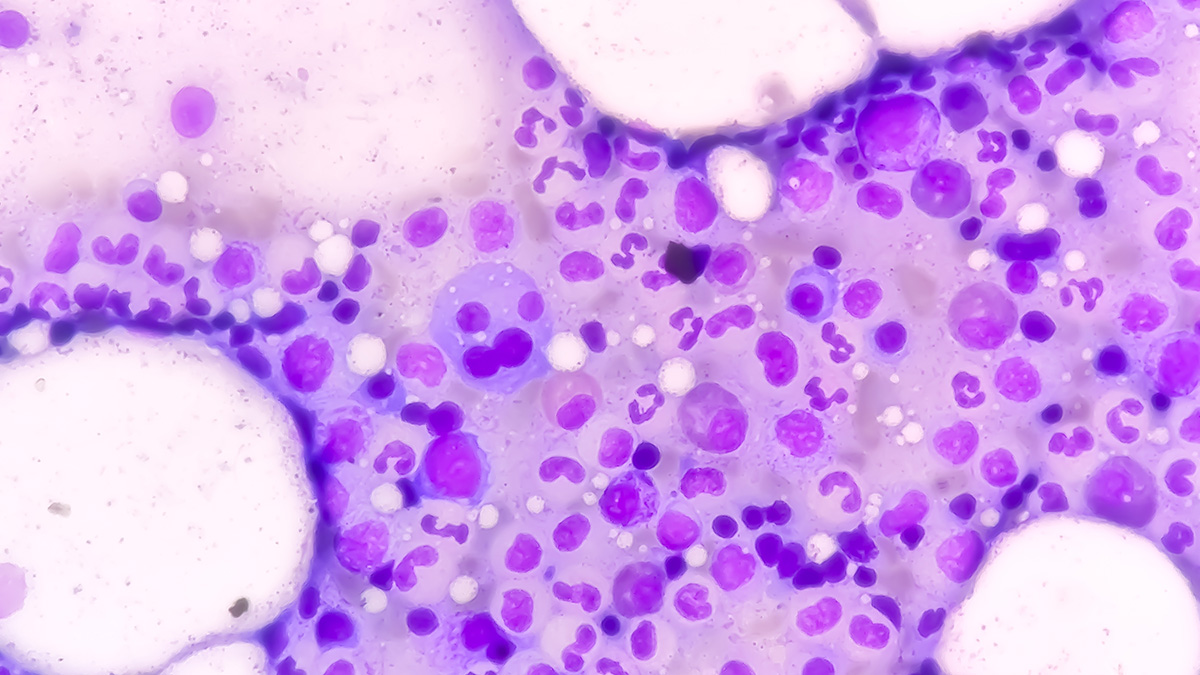

Das Multiple Myelom ist eine maligne Erkrankung des Knochenmarks, die durch die klonale Vermehrung von Plasmazellen gekennzeichnet ist. Lange Zeit galt sie trotz therapeutischer Fortschritte als nicht heilbar. Moderne Therapiekonzepte verschieben jedoch zunehmend die therapeutische Zieldefinition. In dieser Fortbildung gehen Prof. Merz und Dr. Waldschmidt der Frage nach, ob eine kurative Therapieintention heute zumindest perspektivisch in jeder Krankheitsphase denkbar ist. Ausgehend von Definition, Epidemiologie und den erweiterten SLiM-CRAB-Kriterien zeichnen sie den Wandel von einer primär palliativen Strategie hin zu einem remissionstiefenorientierten, individualisierten Vorgehen nach. Die deutliche Verbesserung des 5-Jahres-Überlebens unterstreicht die Dynamik der letzten Jahre. Im Fokus stehen moderne Quadruplet-Konzepte in der Erstlinie, differenzierte Strategien für transplantationsfähige und -unfähige Patienten sowie die strukturierte Beurteilung der Therapiefähigkeit mittels Komorbiditäts- und Frailty-Indizes. Die minimale Resterkrankung etabliert sich dabei nicht nur als prognostischer Marker, sondern zunehmend als Instrument zur Therapieanpassung. Auch im Rezidiv markieren T-Zell-basierte Immuntherapien, bispezifische Antikörper und neue Zielstrukturen einen Paradigmenwechsel mit tiefen und teils langanhaltenden Remissionen. Diese CME zeigt, wie Leitlinien, MRD-basierte Strategien und innovative Immuntherapien das Therapieziel beim Multiplen Myelom neu definieren, welche Patientengruppen besonders profitieren und wie sich Behandlungsalgorithmen im Lichte aktueller Studiendaten verändern. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr therapeutisches Konzept kritisch zu reflektieren und die Perspektive einer möglichen funktionellen Heilung einzuordnen.

Funktionsoberarzt und leitender klinischer Wissenschaflter

Innere Medizin V – Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie I Sektion Multiples Myelom

German-speaking Myeloma Multicenter Group (GMMG)

Universitätsklinikum Heidelberg

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Smoldering Myelom – Richtig erkennen, kontrollieren und behandeln

Smoldering Myelom – Richtig erkennen, kontrollieren und behandeln

Das Smoldering Myelom ist ein biologisch heterogenes Krankheitsbild an der Schnittstelle zwischen monoklonaler Gammopathie und dem behandlungsbedürftigen Multiplen Myelom. Es erfordert eine besonders sorgfältige diagnostische und prognostische Einordnung. In dieser Fortbildung erläutern Frau Dr. Brioli und Prof. Dr. Mai praxisnah die pathophysiologischen Grundlagen, die moderne Risikostratifizierung sowie die aktuellen Konzepte zur Verlaufsbeobachtung und Therapiestrategie beim Smoldering Myelom. Anhand klinischer Kriterien, bildgebender Verfahren und biologischer Marker wird aufgezeigt, wie Hoch- und Niedrigrisikopatienten sicher identifiziert und Über- bzw. Untertherapien vermieden werden können. Dabei werden aktuelle Studiendaten und Leitlinienempfehlungen kritisch eingeordnet und auf ihre Relevanz für den klinischen Alltag bewertet. Am Ende der Fortbildung diskutieren die beiden Referierenden gemeinsam typische Entscheidungssituationen, unterschiedliche klinische Perspektiven und bestehende Graubereiche, mit denen Sie in der Praxis konfrontiert sind.

Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie, Ärztlicher Direktor und Medizinischer Geschäftsführer Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik Ulm gemeinnützige GmbH

Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik Ulm (IKT)

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) - neue Therapien, neue Chancen, neue Herausforderungen

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) - neue Therapien, neue Chancen, neue Herausforderungen

Die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) ist eine seltene, aber potenziell lebensbedrohliche Erkrankung des blutbildenden Systems, die durch hämolytische Anämie, Thrombophilie und Panzytopenie gekennzeichnet ist. Sie kann sich klinisch sehr unterschiedlich zeigen und erfordert diagnostische Abklärung sowie spezifisches Management.

Diese Fortbildung beschreibt Krankheitsbild, Symptome sowie Pathogenese der PNH und verdeutlicht, wann an eine PNH gedacht werden sollte und welche Diagnostik durchzuführen ist. Aktuelle und neue Behandlungsoptionen der PNH werden vorgestellt und das Auftreten möglicher Komplikationen, wie Durchbruchhämolysen (DBH), veranschaulicht. Einsatzmöglichkeiten der terminalen Komplementinhibitoren (C5-Inhibitoren) sowie neuer Komplementinhibitoren, die im proximalen Teil des Komplementsystems eingreifen, werden dabei näher beleuchtet. Ziel ist es, für die individuelle Krankheitssituation des Patienten die bestmögliche Therapieoption zu finden.

F.E.B.U., Leitender Oberarzt der Klinik für Urologie, Leiter des Uroonkologischen Zentrums, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

- Urologie / Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

Urothelkarzinom: Leitliniengerechte Therapie und Praxis

Urothelkarzinom: Leitliniengerechte Therapie und Praxis

Das Harnblasenkarzinom tritt in Deutschland mit jährlich etwa 30.000 Neuerkrankungen auf; 90 % davon sind Urothelkarzinome. Diese Fortbildung gibt einen Überblick über die aktuelle Praxis und Therapie insbesondere metastasierter Urothelkarzinome (mUC), für die ein neuer Therapiestandard aus einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) und einem Checkpoint-Inhibitor (CPI) in den Leitlinien festgeschrieben wurde.

Nach einer Einführung in die Grundlagen des Urothelkarzinoms werden Versorgungsrealität und aktuelle Behandlungsoptionen dargestellt. Dabei werden im Wesentlichen aktuelle Studienergebnisse zum metastasierten Urothelkarzinom besprochen und anhand eines Patientenfalls im Dialog der Referenten Therapieauswahl und Nebenwirkungen diskutiert. Frau Prof. von Amsberg und Herr Prof. Niegisch ordnen die Inhalte anschaulich und praxisnah ein.

Chefärztin der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin, Leiterin Onkologisches Zentrum, Leiterin Zentrum für Innere Medizin 1, Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Palliativmedizin / Gastroenterologie

Supportivtherapie bei metastasierten Tumoren des Magens: Aktuelle Leitlinien und praxisorientierte Empfehlungen

Supportivtherapie bei metastasierten Tumoren des Magens: Aktuelle Leitlinien und praxisorientierte Empfehlungen

Tumorerkrankungen wie das Magenkarzinom sind im fortgeschrittenen und metastasierten Stadium häufig mit hoher Symptomlast und einem ausgeprägten supportivtherapeutischen Bedarf verbunden. Diese Fortbildung stellt die onkologische Supportivtherapie bei fortgeschrittener Tumorerkrankung in den Fokus und verknüpft aktuelle leitlinienbasierte Empfehlungen mit praxisnahen klinischen Entscheidungssituationen. Adressiert werden typische therapieassoziierte Komplikationen wie Übelkeit, Erbrechen, Kachexie, Diarrhoe, Polyneuropathie, Fatigue und Immuntoxizitäten sowie die leitliniengerechte Umsetzung supportiver Maßnahmen im klinischen Alltag. Der Einsatz hoch emetogener Therapien unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen, antiemetischen Prophylaxe.

Facharzt für Urologie, Zusatzbezeichnung: Andrologie, medikamentöse Tumortherapie, Sexualmedizin

Sektionsleiter des Bereichs Andrologie und Oberarzt an der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urogynäkologie am Krankenhaus Maria-Hilf der Alexianer Krefeld GmbH, Fellow of the European Board of Urology (F.E.B.U.), Fellow of European Committee on Sexual Medicine (F.E.C.S.M.)

- Innere Medizin / Urologie / Endokrinologie und Diabetologie

Testosteronmangel und Prostatakarzinom – Was gilt es bei der Therapie zu beachten?

Testosteronmangel und Prostatakarzinom – Was gilt es bei der Therapie zu beachten?

Das Thema „Testosteronmangel und Prostatakarzinom“ ist auch heute noch umstritten. Bei fortgeschrittenen Prostatakarzinomen (PCa) kann ein Androgenentzug das Wachstum von PCa-Zellen hemmen. Deshalb nahm man ursprünglich im Umkehrschluss an, dass exogen zugeführtes Testosteron die Entwicklung eines PCa fördern würde. Zahlreiche Studien legen allerdings nahe, dass dies ein Mythos ist.

Können Männer nach einer erfolgreichen PCa-Behandlung eine Testosterontherapie erhalten, wenn sie einen symptomatischen Testosteronmangel haben? Was ist mit hypogonadalen PCa-Patienten unter Active Surveillance?

Herr Dr. Christian Leiber-Caspers stellt Ihnen in dieser Fortbildung die aktuelle Datenlage zum Thema „Testosteron und PCa“ sowie entsprechende Leitlinienempfehlungen vor. Zudem erläutert er praxisnah, wie Sie bestmöglich betroffene Patienten behandeln können.

Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie / Hepatologie,

Privatpraxis für Gastroenterologie, Senior Consultant für das Centrum Gastroenterologie Bethanien am Bethanien Krankenhaus Frankfurt

- Gastroenterologie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Globaler Konsensus zur Behandlung von CED in der Schwangerschaft

Globaler Konsensus zur Behandlung von CED in der Schwangerschaft

Diese eCME vermittelt einen evidenzbasierten Überblick zum Management chronisch entzündlicher Darmerkrankungen während Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Im Fokus stehen Krankheitsaktivität, risikoadaptierte Therapieentscheidungen sowie diagnostische und geburtshilfliche Besonderheiten auf Basis aktueller internationaler Konsensus-Empfehlungen. Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzten Sicherheit in der interdisziplinären Betreuung betroffener Patientinnen zu geben.

Chefarzt Brüderklinik Julia Lanz, Ärztlicher Direktor Mannheimer BBT-Krankenhäuser.

Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Diabetologe, Ernährungsmedizin (DGEM, DAEM), Zertifikat Onkologische Gastroenterologie der DGVS, Notfallmedizin

- Gastroenterologie / Innere Medizin

Eosinophile Ösophagitis - Diagnose und Therapie

Eosinophile Ösophagitis - Diagnose und Therapie

Die eosinophile Ösophagitis (EoE) ist eine chronische, systemische und immunvermittelte Erkrankung der Speiseröhre, charakterisiert durch Symptome einer ösophagealen Dysfunktion und eine prädominante eosinophile Entzündung der Ösophagusschleimhaut.

In Teil 1 gibt Ihnen Herr Dr. Brückner einen praxisnahen Einblick in Pathophysiologie, Anamnese und Diagnosestellung der EoE.

Im 2. Teil stellt Ihnen Herr Prof. Schilling die aktuellen Behandlungsoptionen gemäß Leitlinie der deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen vor. Besonderer Fokus liegt auf der Rolle von Eliminationsdiäten, der medikamentösen Therapie sowie innovativen Ansätzen zur Langzeitkontrolle der Erkrankung.

In dieser Fortbildung erfahren Sie, wie Sie die diagnostischen Kriterien sicher anwenden, die Therapiewahl individuell auf den Patienten abstimmen und langfristig Therapieziele wie Symptomfreiheit, endoskopische und histologische Remission erreichen können.

Facharzt für Innere Medizin

Diabetologe DDG, LÄK

MVZ Diabeteszentrum Dr. Tews

Gelnhausen

- Allgemeinmedizin / Endokrinologie und Diabetologie / Innere Medizin

Diabetes - Up to Date: GLP-1

Diabetes - Up to Date: GLP-1

Diese eCME-Fortbildung bietet Ärztinnen und Ärzten ein aktuelles Update zur Bedeutung GLP-1-basierter Therapien in der Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas. Sie erläutert die zugrunde liegenden Wirkmechanismen und ordnet klinische Effekte ein – auch über die reine Blutzuckersenkung hinaus. Ein Schwerpunkt liegt auf der Studienlage 2025, insbesondere zu kardiovaskulären und renalen Outcomes sowie zur Rolle der Gewichtsreduktion. Zudem werden Herausforderungen wie Therapieadhärenz und der mögliche Gewichtsanstieg nach Therapieende diskutiert. Abschließend werden die Inhalte im Kontext aktueller Leitlinien praxisnah zusammengeführt, um fundierte Therapieentscheidungen im klinischen Alltag zu unterstützen.

Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie / Hepatologie,

Privatpraxis für Gastroenterologie, Senior Consultant für das Centrum Gastroenterologie Bethanien am Bethanien Krankenhaus Frankfurt

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Gastroenterologie

Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) - Leitlinie 2023 und PPI-Therapie

Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) - Leitlinie 2023 und PPI-Therapie

Die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) liegt vor, wenn durch Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre belästigende Symptome und/oder Läsionen auftreten. Im Rahmen dieser Fortbildung stellt Herr Prof. Labenz als Autor der aktuellen S2k-Leitlinie GERD Empfehlungen von dieser vor und bespricht die Therapie mit Protonenpumpeninhibitoren (PPI) samt Indikationen, PPI-Fehlversorgung und Deeskalation. Sie erhalten wertvolle Informationen zur Differenzierung von Refluxbeschwerden und Refluxkrankheit, zur Pathophysiologie und Phänotypen der GERD sowie zur Aussagekraft diagnostischer Verfahren. Darüber hinaus erfahren Sie das Wichtigste zum Management von Refluxbeschwerden / GERD mittels Allgemeinmaßnahmen, medikamentösen Therapieoptionen, endoskopischer Intervention und Antireflux-Operation sowie zum Management von PPI-refraktären Refluxbeschwerden, „stillem Reflux“ und Reflux in der Schwangerschaft. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zu GERD auf den neuesten Stand zu bringen.

Vizepräsident Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Rheumatologie

Orthopädische Privatpraxis Seintsch Illgner Koblenz

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Endokrinologie und Diabetologie

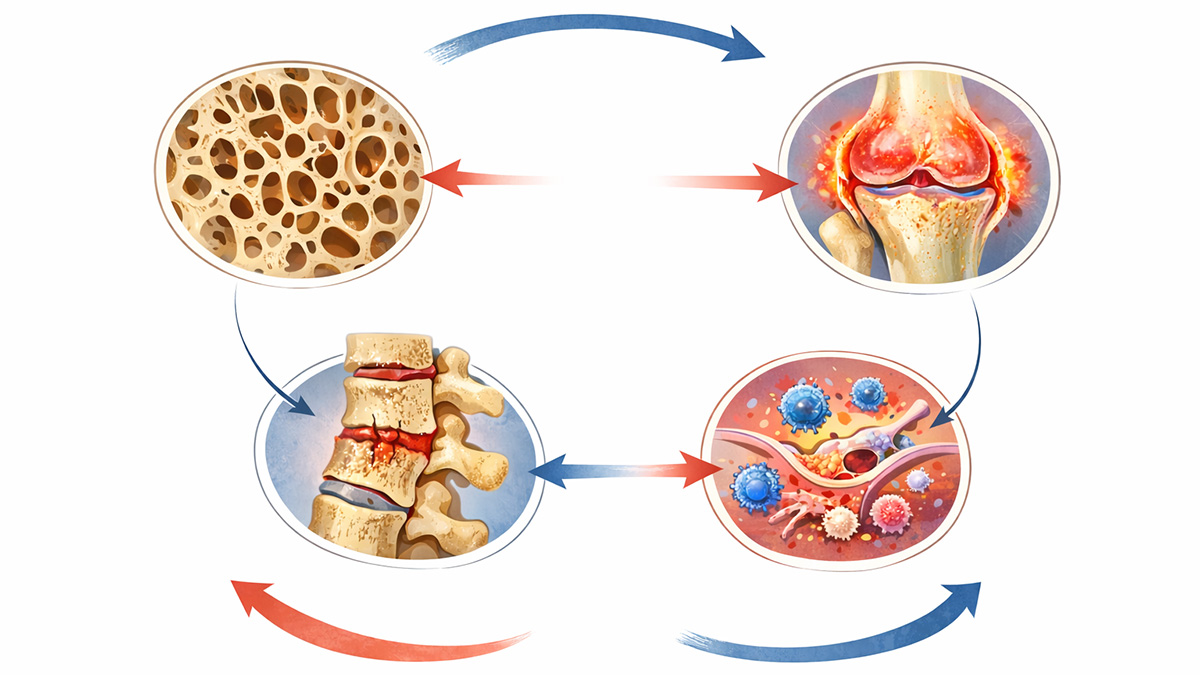

Osteoporose und Rheuma

Osteoporose und Rheuma

Rheumatische Erkrankungen stellen einen eigenständigen und klinisch relevanten Risikofaktor für osteoporotische Frakturen dar. Diese Online-CME beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen chronisch-entzündlichen Erkrankungen und Knochenstoffwechselstörungen auf Basis der aktuellen S3-Leitlinie Osteoporose sowie nationaler und europäischer rheumatologischer Empfehlungen. Im Fokus stehen Risikoabschätzung, Indikation zur Osteoporosediagnostik auch jenseits klassischer Altersgrenzen sowie leitliniengerechte Basis- und spezifische Therapieansätze. Anhand praxisnaher Aspekte und klinischer Fallbeispiele wird aufgezeigt, wie Frakturrisiken bei Rheumapatientinnen und -patienten frühzeitig erkannt und adäquat adressiert werden können.

Apl.-Professur Charité – Universitätsmedizin Berlin

Internist und Nephrologe, Hypertensiologe DHL®, Lipidologe DGFF®

Chefarzt Klinik für Innere Medizin

Akademisches Lehrkrankenhaus der „HMU Health and Medical University“, Potsdam

- Nephrologie / Kardiologie / Innere Medizin

Wenn Hypertonie zur Nierensache wird - Diagnostik und Therapie im Praxisalltag

Wenn Hypertonie zur Nierensache wird - Diagnostik und Therapie im Praxisalltag

Die arterielle Hypertonie ist nicht nur eine kardiovaskuläre Erkrankung, sondern stellt insbesondere im Kontext der chronischen Nierenkrankheit eine besondere diagnostische und therapeutische Herausforderung dar. In dieser Fortbildung geben Herr Prof. Tölle und Herr PD Dr. Zickler praxisnahe Einblicke in die strukturierte Diagnostik, Differenzialdiagnosen und zeitgemäße Therapieansätze bei Hypertonie mit Fokus auf Patienten mit chronischer Nierenkrankheit. Der Vortrag verknüpft pathophysiologische Grundlagen mit Leitlinienwissen und klinischer Erfahrung und zeigt auf, wie sich diese im nephrologischen Praxis- und Klinikalltag sicher anwenden lassen. Ein anschließender Expertenaustausch greift zentrale Fragestellungen auf und rundet die Fortbildung mit einer praxisnahen Einordnung aktueller Aspekte ab.

Facharzt für Innere Medizin, Rheumatologe und Gastroenterologie, Physikalische Medizin,

Ärztlicher Leiter der Abteilung Rheumatologie und Physikalische Medizin im Krankenhaus Neuwittelsbach,

München

- Gastroenterologie / Rheumatologie / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Innere Medizin

Morbus Crohn – Grundlagen für die ärztliche Praxis

Morbus Crohn – Grundlagen für die ärztliche Praxis

Diese eCME-Fortbildung vermittelt einen fundierten Überblick über den Morbus Crohn als chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Neben Definition, Epidemiologie und Pathogenese werden typische klinische Symptome sowie extraintestinale Manifestationen dargestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf der leitliniengerechten Diagnostik mit endoskopischen, bildgebenden und laborchemischen Verfahren sowie auf der Beurteilung von Krankheitsaktivität und Verlaufsformen. Darüber hinaus werden aktuelle Therapieziele, medikamentöse und operative Behandlungsstrategien sowie Aspekte zu Ernährung, Lebensstil und Patientenschulung praxisnah erläutert. Fallbeispiele und Take-home-Messages unterstützen die Übertragung in den klinischen Alltag.

Facharzt für Innere Medizin, Ernährungstherapie DGEM und Proktologie

Eugastro Internistische Praxis, Leipzig

Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Diabetologie und Endokrinologie, St. Georg Klinikum Leipzig

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin

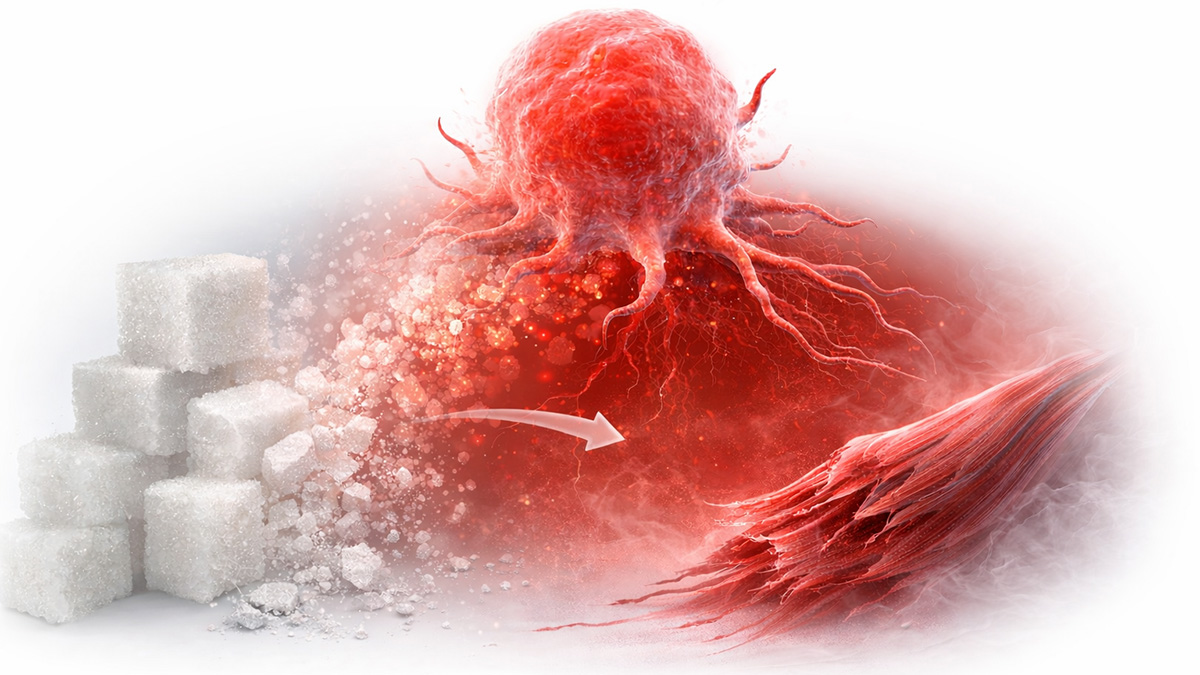

Hyperglykämie und Insulinresistenz in der Onkologie

Hyperglykämie und Insulinresistenz in der Onkologie

Die Diagnose einer Mangelernährung wird trotz vorhandener validierter Screeninginstrumente bei onkologischen Patienten oftmals erst spät oder sogar gar nicht gestellt. Entsprechend verzögert erfolgt in vielen Fällen eine bedarfsgerechte Ernährungstherapie, obwohl eine aktuelle Studie auch bei Krebspatienten die Vorteile einer gezielten Ernährungsintervention zeigt. Dabei können, abhängig vom Tumor, bis über 60 % der Krebspatienten von einer Mangelernährung betroffen sein. Während bei der Bilanzierung der Ernährungstherapie hauptsächlich auf die Eiweiß- und Kalorienversorgung geachtet wird, wird den Kohlenhydraten und der Glukose weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei können gerade Hyperglykämie und Insulinresistenz, die bei onkologischen Patienten zudem häufig sind, tumorfördernde Prozesse verstärken und den Verlauf der Erkrankung negativ beeinflussen, wie zahlreiche klinische Studien zeigen.

Herr Professor Schiefke sensibilisiert für die Bedeutung einer frühzeitigen, adäquaten Ernährungstherapie und zeigt, wie sich Mortalität, Therapieabbrüche, die Verträglichkeit der Tumortherapie und das Risiko einer Kachexie reduzieren lassen. Eine Mangelernährung verschlechtert die Prognose – ist jedoch in vielen Fällen vermeidbar.

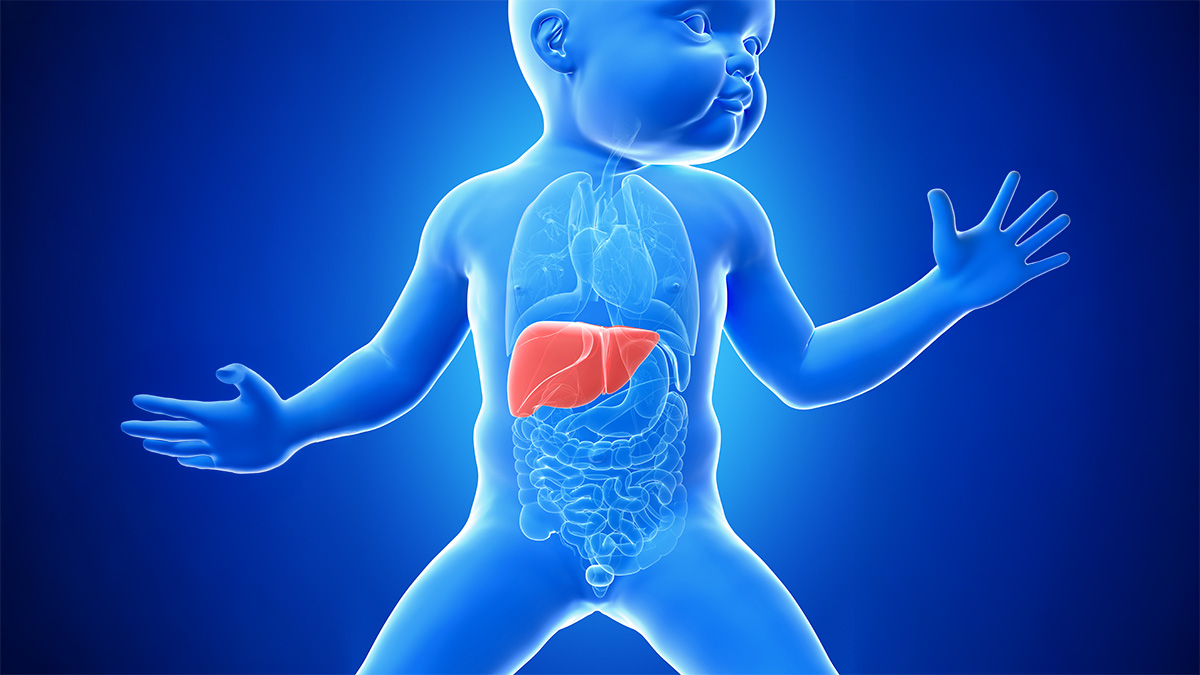

Geschäftsführender Oberarzt am Universitätsklinikum Erlangen

Leiter der Päd. Gastroenterologie, Hepatologie und Endoskopie

Pädiatrischer Gastroenterologe (ÄK/GPGE)

Fachimmunologe (DGFI)

Pädiatrische Sonographie (DEGUM I)

Sprecher des Zentrums für seltene Leber-, Pancreas- und Darmerkrankungen (ZSLPD)

- Kinder- und Jugendmedizin / Gastroenterologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin

Seltene cholestatische Lebererkrankungen im Neugeborenen- und Kleinkindalter – Früh erkennen, gezielt handeln

Seltene cholestatische Lebererkrankungen im Neugeborenen- und Kleinkindalter – Früh erkennen, gezielt handeln

Die neonatale Cholestase ist ein stets pathologisches Leitsyndrom im Neugeborenen- und Säuglingsalter und erfordert aufgrund ihres potenziell progredienten Verlaufs eine rasche und strukturierte diagnostische Abklärung. In dieser Fortbildung führt Sie Herr Prof. Hörning praxisnah durch die klinische Präsentation des prolongierten Ikterus, erläutert den leitlinienbasierten diagnostischen Algorithmus und zeigt auf, wie durch frühzeitige Bilirubindifferenzierung und gezielte Zuweisung an spezialisierte Zentren entscheidende Zeit gewonnen werden kann. Anhand typischer Krankheitsbilder wie Gallengangsatresie, genetisch-cholestatischer Lebererkrankungen und ausgewählter Fallbeispiele werden differenzialdiagnostische Stolpersteine, prognostisch relevante Parameter sowie aktuelle Konzepte des langfristigen Managements diskutiert. Mit dieser Fortbildung vertiefen Sie ihr Verständnis dafür, welche klinischen Warnzeichen eine sofortige Abklärung erfordern, wie sich intra- und extrahepatische Ursachen sicher voneinander abgrenzen lassen und warum das Timing der Diagnosestellung maßgeblich über Organerhalt und Langzeitprognose entscheidet. Ziel ist es neonatale Cholestase früh zu erkennen, leitliniengerecht zu behandeln und betroffene Kinder optimal zu versorgen.

Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie

Oberarzt des Rheumazentrum Ruhrgebiet, Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum Herne

- Pneumologie / Rheumatologie / Innere Medizin

Lungenfibrose - Warum ist die frühe Diagnostik so wichtig?

Lungenfibrose - Warum ist die frühe Diagnostik so wichtig?

Der Pneumologe Prof. Dr. Hans-Joachim Kabitz und der Rheumatologe PD Dr. Philipp Sewerin widmen sich gemeinsam einer spannenden Thematik – interstitielle Lungenerkrankungen (ILD). Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der frühen Diagnose, der eine hohe Relevanz hinsichtlich der Prognose zugeschrieben wird.

In dieser Fortbildung fokussieren sich in dieser Fortbildung auf die diagnostischen Maßnahmen, die als Grundpfeiler einer frühen Diagnostik und Prognoseverbesserung dienen. Doch auch die Möglichkeiten interdisziplinärer Zusammenarbeit sowie das alltägliche Therapiemanagement der ILDs und der chronisch progredient fibrosierenden ILDs stehen im Zentrum der Fortbildung. Die Diskussion spannender Kasuistiken rundet den Vortrag ab.

MaHM

Facharzt für Allgemeinmedizin, Reisemedizin, Tropenmedizin, Ernährungsmedizin

Dr. Frühwein & Partner

München

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Innere Medizin / Neurologie

Herpes zoster bekämpfen: Das Wichtigste über Virus, Krankheitsbild und Impfung

Herpes zoster bekämpfen: Das Wichtigste über Virus, Krankheitsbild und Impfung

Herpes zoster, im Deutschen auch als Gürtelrose bezeichnet, ist eine Erkrankung, die durch eine Infektion mit dem Varizella-zoster-Virus verursacht wird. Nach Erstinfektion in der Kindheit löst das Virus die Varizellen (Windpocken) aus und kann dann in den Nervenbahnen verbleiben und als Sekundärmanifestation im höheren Lebensalter einen Herpes zoster auslösen. In Deutschland erkrankt etwa jede dritte Person an Herpes zoster. Die Zahl der Fälle steigt mit dem Lebensalter stark an, ebenso wie das Risiko von schwerwiegenden Komplikationen.

Diese Fortbildung gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Fakten zum Varizella-zoster-Virus sowie die Reaktivierung der Varizella-zoster-Viren zu Herpes zoster. Neben dem Krankheitsbild wird auf die Impfempfehlung sowie auf die Wirksamkeitsdaten der verfügbaren Impfstoffe eingegangen.

Facharzt für Innere Medizin, Nephrologie, Infektiologie, Suchtmedizin

Chefarzt Innere Medizin-Infektiologie, Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH, Kemperhof, Koblenz

- Innere Medizin / Infektiologie / Hämatologie und Onkologie

Komplexe Multimorbidität - Beispiel HIV und onkologische Erkrankung

Komplexe Multimorbidität - Beispiel HIV und onkologische Erkrankung

Menschen mit HIV erreichen heute dank moderner Versorgung eine nahezu normale Lebenserwartung – zugleich nimmt mit dem Alter die Häufigkeit komplexer Multimorbidität und schwerwiegender Komplikationen wie onkologischer Erkrankungen zu.

Diese Fortbildung führt Sie anhand eines praxisnahen Fallbeispiels durch die Versorgung eines älteren, virologisch supprimierten HIV-Patienten mit metabolischem Syndrom, beginnender Niereninsuffizienz und neu diagnostiziertem aggressivem Lymphom.

Im Fokus steht, wie Sie strukturiert priorisieren, eine zielgerichtete Diagnostik aufsetzen und kritische Differenzialdiagnosen sicher ausschließen. Sie erhalten Handlungssicherheit für die Anpassung der HIV-Therapie im Rahmen der Krebsbehandlung, den Umgang mit Wechselwirkungen, Infektionsprophylaxe und präventive Maßnahmen wie Impfplanung. Die vermittelten Prinzipien sind dabei auch auf andere komplex multimorbide Patienten übertragbar Stärken Sie ihre Kompetenz, Versorgung über Fachgrenzen hinweg zu steuern und Risiken durch Interaktionen, eingeschränkte Organfunktion und verpasste Prävention konsequent zu minimieren.