Aktuelle CME

Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.

MaHM

Facharzt für Allgemeinmedizin, Reisemedizin, Tropenmedizin, Ernährungsmedizin

Dr. Frühwein & Partner

München

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Intensivmedizin / Neurologie

Chroniker unter 60 - die Relevanz der Influenzaimpfung

Chroniker unter 60 - die Relevanz der Influenzaimpfung

Diese zertifizierte Online-Fortbildung widmet sich der Influenzaimpfung bei chronisch kranken Patient:innen unter 60 Jahren – einer häufig unterschätzten, aber besonders gefährdeten Risikogruppe. Basierend auf aktuellen STIKO-Empfehlungen und epidemiologischen Daten wird die klinische Relevanz der Impfung hervorgehoben, einschließlich ihrer präventiven Wirkung auf schwere Verläufe und Komplikationen. Zudem werden praxisnahe Strategien zur Erhöhung der Impfquote vorgestellt, etwa durch digitales Impfmanagement, da die Durchimpfungsrate bei Chronikern unter 60 sehr niedrig ist.

Leiter der Neurologischen Poliklinik und des Deutschen Schwindel- und Gleichgewichtszentrums (DSGZ), LMU Klinikum, Campus Großhadern, München

- Allgemeinmedizin / Neurologie / Naturheilverfahren / Geriatrie / Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Schwindel im Alter - Praktische Tipps für Diagnose und evidenzbasierte Behandlung

Schwindel im Alter - Praktische Tipps für Diagnose und evidenzbasierte Behandlung

Viele Ihrer älteren Patienten sind von Schwindel geplagt. Die Schwindelsymptome sind hierbei sehr unterschiedlich. Eine gründliche Anamnese und körperliche Untersuchung bilden die Basis der Diagnostik von Schwindel im Alter, um die genaue Ursache zu ermitteln und andere ernsthafte Erkrankungen auszuschließen. Bildgebende Verfahren und neurologische Tests können ebenfalls hilfreich sein. Prof. Dr. med. Andreas Zwergal, Leiter der Neurologischen Poliklinik und des Deutschen Schwindel- und Gleichgewichtszentrums (DSGZ), LMU Klinikum, Campus Großhadern, München, wird Sie praxisnah anhand von Fallbeispielen durch die Diagnosestellung führen. Abhängig von der zugrunde liegenden Ursache des Schwindels wird er die Pharmakotherapie und die Wichtigkeit von Physiotherapie bei Schwindel in Kombination mit neuen, digitalen Helfern vorstellen. Starten Sie am besten gleich mit dieser interessanten und kurzweiligen Online-Fortbildung.

Fachärztin für Neurologie und Psychotherapie, AMEOS Klinikum, Osterholz-Sharmbeck, Digital Health Expertin, Hamburg

- Psychiatrie und Psychotherapie / Psychosomatische Medizin und Psychotherapie / Neurologie / Allgemeinmedizin

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) bei Depression – evidenzbasiert, praxisnah und zukunftsorientiert

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) bei Depression – evidenzbasiert, praxisnah und zukunftsorientiert

Depression zählt zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland. Die Krankheitslast ist hoch und die aktuelle Versorgungssituation schwierig. Viele Betroffene haben keinen Zugang zu einer leitliniengerechten Therapie oder müssen mit langen Wartezeiten rechnen.

Diese Fortbildung beleuchtet praxisnah die Einsatzmöglichkeiten Digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) bei unipolarer Depression und gibt einen fundierten Überblick über deren Evidenz, Nutzen und Integration in die klinische Versorgung. Nach einem Einblick in die Behandlungsempfehlungen der S3-Leitlinie werden die Besonderheiten der verschiedenen DiGA vorgestellt. In ihrem Vortrag vermittelt Frau Dr. Widmer, basierend auf ihrem Expertenwissen und ihren langjährigen Erfahrungen, wie digitale Interventionen ein integraler Bestandteil der Versorgung depressiver Patienten werden können. Sie lernen digitale Anwendungen sinnvoll im Praxisalltag einzusetzen, typische Hürden zu erkennen sowie die Adhärenz gezielt zu fördern.

MHBA

Facharzt für Neurologie/Neurologische Intensivmedizin/Geriatrie

Chefarzt der Klinik für Neurologie und neurologische

Frührehabilitation (Phase B)

Juliusspital, Würzburg

- Neurologie

Myasthenia gravis - ein Überblick

Myasthenia gravis - ein Überblick

Diese Fortbildung vermittelt praxisrelevantes Wissen zur Diagnostik und Therapie der Myasthenia gravis, einer seltenen, autoimmunvermittelten neuromuskulären Erkrankung. Neben klinischen Symptomen und differenzialdiagnostischen Aspekten werden aktuelle Behandlungsstrategien und neue therapeutische Ansätze vorgestellt. Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzten ein fundiertes Verständnis für das Management dieser komplexen Erkrankung zu geben.

Stellv. Klinikdirektor, Leiter Neuroimmunologie

Neurologische Klinik, Universitätsklinikum Erlangen

- Neurologie

Aktuelle Möglichkeiten in der NMOSD - Pathogenese, Therapieoptionen und Ausblick

Aktuelle Möglichkeiten in der NMOSD - Pathogenese, Therapieoptionen und Ausblick

Die Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) sind seltene, aber schwerwiegende Autoimmunerkrankungen des zentralen Nervensystems, deren Schübe unbehandelt zu bleibenden neurologischen Defiziten führen können. Diese Fortbildung vermittelt praxisnah Erkenntnisse zur Pathogenese und Diagnosestellung der AQP4-Antikörper-assoziierten (AQP4-Ak+) NMOSD, zeigt die Herausforderungen bei der Differentialdiagnose (z.B. MOGAD, Multiple Sklerose) auf und gibt einen umfassenden Überblick über innovative Therapieansätze der letzten zehn Jahre. Verschiedene Behandlungsmöglichkeiten sowie aktuelle Langzeitdaten für die Schubprophylaxe werden dabei näher betrachtet. Ein weiteres Augenmerk liegt auf modernen Strategien zur Schubprävention und der Rolle neuer Biomarker wie GFAP und NfL. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr neurologisches Wissen über NMOSD zu vertiefen und auf dem neuesten Stand der Therapieoptionen zu bleiben.

Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,

Leitender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie,

Sozialpsychiatrie und Psychotherapie,

Medizinische Hochschule Hannover

- Psychiatrie und Psychotherapie / Psychosomatische Medizin und Psychotherapie / Neurologie / Allgemeinmedizin

Digitale Therapien in der Psychiatrie: DiGA & APP als wertvolle Ergänzung in der Behandlung an den Beispielen Depression und ADHS

Digitale Therapien in der Psychiatrie: DiGA & APP als wertvolle Ergänzung in der Behandlung an den Beispielen Depression und ADHS

Die Behandlung von Depression und ADHS kann angesichts begrenzter Therapieplätze und langer Wartezeiten eine große Herausforderung darstellen. Digitale Therapien können hier neue Perspektiven eröffnen: Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) beispielsweise bieten evidenzbasierte, flexible Therapieansätze, die orts- und zeitunabhängig eingesetzt werden können – beispielsweise als eigenständige Behandlung, zur Überbrückung von Wartezeiten oder als Ergänzung zur Behandlung. Im Rahmen dieser Fortbildung erfahren Sie, welche digitalen Therapieoptionen es bei psychischen Erkrankungen gibt, welche Evidenz vorliegt und wie Sie DiGA und App individuell in die Behandlung Ihrer Patient:innen integrieren können. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Einsatz dieser innovativen Therapieformen bei Patient:innen mit Depression und ADHS sowie auf den Vorteilen und Herausforderungen von diesen Anwendungen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihre Kenntnisse im Bereich digitaler Therapien zu erweitern und Ihre Patient:innen optimal zu unterstützen.

Universitätsmedizin Göttingen

Facharzt für Neuropädiatrie

- Kinder- und Jugendmedizin / Neurologie / Augenheilkunde

Kinderdemenz - Diagnostik und Therapie der Neuronalen Ceroid Lipofuszinosen (NCL)

Kinderdemenz - Diagnostik und Therapie der Neuronalen Ceroid Lipofuszinosen (NCL)

Die Neuronalen Ceroid Lipofuszinosen (NCL) sind die häufigsten Formen neurodegenerativer Krankheiten im Kindes- und Jugendalter. NCL werden als „Kinderdemenz“ bezeichnet, da Demenz neben Epilepsie und dem Verlust der Sehfähigkeit und der motorischen Kontrolle ein Symptom der Erkrankung ist. Die CME-Fortbildung vermittelt einen Überblick über die verschiedenen NCL-Erkrankungen, über das klinische Erscheinungsbild und den charakteristischen Verlauf. Darüber hinaus werden die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten besprochen und ein Ausblick auf künftige Therapien gegeben.

Vertiefen Sie Ihr Wissen über diese komplexe Erkrankung und erfahren Sie, wie Sie betroffene Kinder frühzeitig erkennen und ihre Versorgung optimieren können.

Oberärztin

Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD)

- Neurologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Multiple Sklerose - Revidierte McDonald-Kriterien von 2024

Multiple Sklerose - Revidierte McDonald-Kriterien von 2024

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS), die weltweit in allen Bevölkerungen, geografischen Regionen sowie Ethnien auftritt. Für die Diagnosestellung sind die sogenannten McDonald-Kriterien von großer Bedeutung. Sie werden regelmäßig überarbeitet, um neue Erkenntnisse zu berücksichtigen und so Spezifität und Sensitivität der Diagnose zu verbessern.

In dieser Online-Fortbildung erhalten Sie einen aktuellen Überblick über die empfohlenen Revisionen der McDonald-Kriterien 2024, welche Änderungen für das radiologisch isolierte Syndrom (RIS), für zeitliche und örtliche Dissemination sowie die Aufnahme MS-spezifischer MRT-Befunde wie das “central vein sign” (CSV) und die “paramagnetic rim lesion” (PRL) beinhalten. Die revidierten Diagnosekriterien sollen eine einfachere und breitere Anwendung ermöglichen, die Spezifität erhöhen und Fehldiagnosen vermeiden. Eine Entwicklung hin zur biologischen Diagnose der MS ist zu beobachten.

MaHM

Facharzt für Allgemeinmedizin, Reisemedizin, Tropenmedizin, Ernährungsmedizin

Dr. Frühwein & Partner

München

- Neurologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin

Impfen bei Immunsuppression: Fokus Multiple Sklerose (MS)

Impfen bei Immunsuppression: Fokus Multiple Sklerose (MS)

Diese Fortbildung behandelt das Thema Impfen bei Immunsuppression mit dem Schwerpunkt MS. Bei Patienten mit Multipler Sklerose (MS), die immunsuppressive Therapien erhalten, ist das Thema Impfen von besonderer Bedeutung. Diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko für Infektionen, weshalb Impfungen eine wichtige präventive Maßnahme darstellen.

Es ist entscheidend, den Impfstatus vor Beginn einer immunsuppressiven Therapie zu überprüfen und gegebenenfalls notwendige Impfungen durchzuführen. Lebendimpfstoffe sollten bei immunsupprimierten Patienten vermieden werden, während inaktivierte Impfstoffe in der Regel sicher sind. Die Empfehlungen zur Impfung können je nach Art der immunsuppressiven Therapie variieren. Ärzte sollten die individuellen Risiken und den Impfstatus der Patienten berücksichtigen und gegebenenfalls einen Facharzt für Infektiologie oder Neurologie konsultieren.

Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Neurologie

Herpes zoster - die schlummernde Gefahr in uns

Herpes zoster - die schlummernde Gefahr in uns

Varizellen und Herpes zoster - zwei Gesichter – ein Erreger!

Das eine Gesicht des Varizella zoster Virus zeigt sich - überwiegend im Kindes- und Jugendalter - in Form von Windpocken. Das andere Gesicht des Varizella zoster -Virus entsteht durch eine Reaktivierung der latenten Viren. Diese tritt häufig im höheren Lebensalter auf und geht meist einher mit einer schmerzhaften Gürtelrose, die mit Komplikationen verbunden sein kann.

Diese Fortbildung gibt Ihnen einen Überblick über die Behandlung und Prävention von Windpocken und Herpes zoster unter Berücksichtigung der aktuellen Impfempfehlungen der STIKO.

Medizinischer Direktor des BCRT Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin, wissenschaftlicher Leiter des CRM Centrum für Reise- und Tropenmedizin Düsseldorf, Lehrbeauftragter der Universität zu Köln (Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene), Consulting Expert der WHO und Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste

- Allgemeinmedizin / Neurologie / Infektiologie / Innere Medizin / Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie

Impfen bei immunsupprimierten Patienten - Ein Überblick

Impfen bei immunsupprimierten Patienten - Ein Überblick

Menschen mit einem geschwächten oder unterdrückten Immunsystem sind durch Infektionskrankheiten besonders gefährdet und ein gezielter Impfschutz daher von besonderer Bedeutung. Diese Fortbildung gibt Ihnen einen aktuellen Überblick über Impfungen bei immunsupprimierten Patienten. Nach einer Einführung in die Grundlagen des Immunsystems richtet Herr Professor Jelinek sein besonderes Augenmerk auf die möglichen Ursachen einer Immunsuppression, die damit verbundenen Auswirkungen und die notwendigen Präventivmaßnahmen zur Stärkung der Immunabwehr. Die verschiedenen Impfstrategien für Patienten mit Immunsuppression, basierend auf den aktuellen Impfempfehlungen, werden vorgestellt und Tipps für die Praxis gegeben.

MaHM

Facharzt für Allgemeinmedizin, Reisemedizin, Tropenmedizin, Ernährungsmedizin

Dr. Frühwein & Partner

München

- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Innere Medizin / Neurologie

Herpes zoster bekämpfen: Das Wichtigste über Virus, Krankheitsbild und Impfung

Herpes zoster bekämpfen: Das Wichtigste über Virus, Krankheitsbild und Impfung

Herpes zoster, im Deutschen auch als Gürtelrose bezeichnet, ist eine Erkrankung, die durch eine Infektion mit dem Varizella-zoster-Virus verursacht wird. Nach Erstinfektion in der Kindheit löst das Virus die Varizellen (Windpocken) aus und kann dann in den Nervenbahnen verbleiben und als Sekundärmanifestation im höheren Lebensalter einen Herpes zoster auslösen. In Deutschland erkrankt etwa jede dritte Person an Herpes zoster. Die Zahl der Fälle steigt mit dem Lebensalter stark an, ebenso wie das Risiko von schwerwiegenden Komplikationen.

Diese Fortbildung gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Fakten zum Varizella-zoster-Virus sowie die Reaktivierung der Varizella-zoster-Viren zu Herpes zoster. Neben dem Krankheitsbild wird auf die Impfempfehlung sowie auf die Wirksamkeitsdaten der verfügbaren Impfstoffe eingegangen.

Ärztl. Leiter Sektion Phakomatosen, Leiter Neurofibromatose Ambulanz und Tagesklinik, Facharzt für Neurologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

- Neurologie / Allgemeinmedizin / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Hämatologie und Onkologie

NF1 im Erwachsenenalter - Viele Anzeichen und dennoch unerkannt?

NF1 im Erwachsenenalter - Viele Anzeichen und dennoch unerkannt?

Die Neurofibromatose Typ-1 (NF1) ist eine Erkrankung mit vielen Gesichtern. Einige klinische Manifestationen sind bereits früh im Kindesalter vorhanden. Andere äußern sich erst im Erwachsenenalter. Obwohl es typische Anzeichen für die NF1 gibt, bleibt ein großer Teil der erwachsenen Patient:innen bis heute undiagnostiziert. Eine rechtzeitige Diagnose ist jedoch aufgrund der Begleiterkrankungen und dem erhöhten Malignisierungsrisiko wichtig, da die Lebenserwartung bei NF1 um ca. 15 Jahre verkürzt ist.

Fokus dieser CME sind die im Erwachsenenalter typischen Symptome und häufigsten Begleiterkrankungen, die bei NF1 in Erscheinung treten. PD Dr. med. Said Farschtschi erklärt, weshalb es so wichtig ist, diese Merkmale zu erkennen, um eine leitliniengerechte Versorgung und Behandlung dieser Patient:innen zu gewährleisten.

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Ärztlicher Direktor und Chefarzt, Alexianer Krankenhaus Aachen, Gastwissenschaftler, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Uniklinik RWTH Aachen

- Psychiatrie und Psychotherapie / Neurologie / Allgemeinmedizin / Geriatrie

Pharmakologische Wechselwirkungen bei der Behandlung von Schlafstörungen und Chronischer Insomnie

Pharmakologische Wechselwirkungen bei der Behandlung von Schlafstörungen und Chronischer Insomnie

Schlafstörungen und chronische Insomnien können als eigenständiges Krankheitsbild auftreten. Oft sind sie aber auch mit vor allem psychiatrischen Komorbiditäten assoziiert und bestehen trotz Behandlung dieser fort. Beim Einsatz von Schlafmitteln sind daher auch die potentiellen Wechselwirkungen mit der Komedikation zu beachten.

Diese Fortbildung gibt einen Überblick über die pharmakologischen Therapieoptionen im schlafmedizinischen Bereich. Neben Benzodiazepinen und Z-Substanzen werden auch Orexin-Rezeptorantagonisten vorgestellt. Im Hinblick auf das Wechselwirkungspotential der verschiedenen Hypnotika wird vor allem die Rolle von CPY3A4 in der Verstoffwechselung von Medikamenten näher betrachtet. Nach Durchlaufen dieses Webinars können Sie einschätzen, was es bei der Behandlung der chronischen Insomnie im psychiatrischen Kontext in Bezug auf potentielle Wechselwirkungen zu beachten gilt.

Leitung Institut für Neuroradiologie

Charité – Universitätsmedizin Berlin

- Radiologie / Neurologie / Augenheilkunde

Neuroradiologische Differentialdiagnosen der NMOSD

Neuroradiologische Differentialdiagnosen der NMOSD

Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen, kurz NMOSD (engl. neuromyelitis optica spectrum disorders), sind seltene Erkrankungen, die durch eine autoimmunvermittelte Entzündung des zentralen Nervensystems (ZNS) ausgelöst werden. Krankheitsschübe treten meist unvorhergesehen auf. Das klinische Bild der NMOSD ist dabei nicht immer eindeutig und erfordert für eine eindeutige Diagnose die Abgrenzung zu anderen neurologischen Autoimmunkrankheiten wie Multipler Sklerose (MS) und MOG-Antikörper assoziierten Erkrankungen (MOGAD).

In dieser Fortbildung werden Ihnen zu Beginn MRT Standardprotokolle der MS Diagnose sowie Krankheitsbild und Pathophysiologie der NMOSD vorgestellt. Im Folgenden erklärt Herr Prof. Wattjes anschaulich anhand von Bildbefunden die neuroradiologischen Differentialdiagnosen der NMOSD. MRT Befunde von Patienten mit NMOSD, MS oder MOGAD verdeutlichen, welche Überlappungen und Unterschiede in der Bildgebung dieser Erkrankungen auftreten können. Der Vortrag endet mit der Bedeutung der MRT in der Verlaufsbeobachtung der NMOSD und wichtigen Take-Home-Messages.

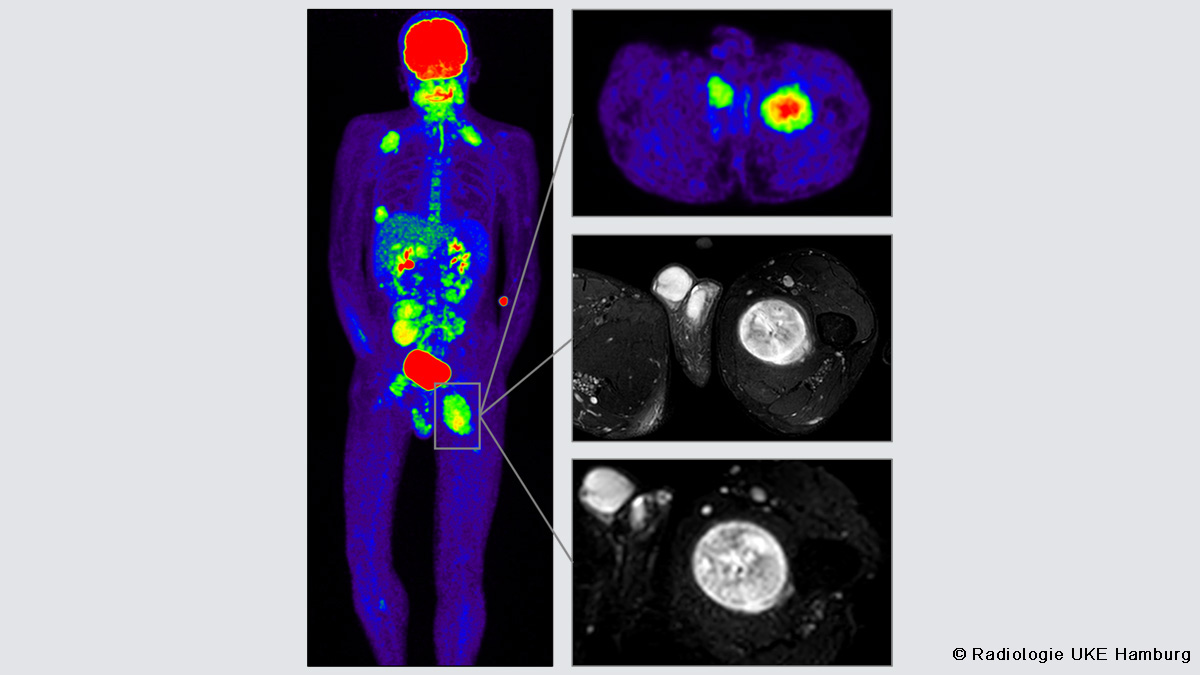

Oberarzt und Facharzt für Radiologie, Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

- Neurologie / Kinder- und Jugendmedizin / Radiologie / Nuklearmedizin / Hämatologie und Onkologie

Bildgebung der Neurofibromatose Typ-1 (NF1)

Bildgebung der Neurofibromatose Typ-1 (NF1)

Die Neurofibromatose Typ 1 (NF1) ist eine seltene genetische, klinisch heterogene Erkrankung. Ausprägung der Symptome und Schweregrad des Verlaufs können individuell sehr unterschiedlich ausfallen.

Fokus dieser Online-Fortbildung ist die Bildgebung der NF1. Die verschiedenen intra- und extrakraniellen Manifestationen der NF1 werden anhand von Fallbeispielen vorgestellt. Bildgebende Befunde bei Patient:innen mit NF1 verdeutlichen die Bedeutung von Magnetresonanztomographie (MRT) und Positronenemissionstomographie-Computertomographie (PET-CT) als diagnostische Werkzeuge. Vor- und Nachteile der bildgebenden Verfahren werden beschrieben und Empfehlungen zur NF1 assoziierten Bildgebung vorgetragen. Die Fortbildung endet mit einem Ausblick und einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.

Ärztl. Leiter Sektion Phakomatosen, Leiter Neurofibromatose Ambulanz und Tagesklinik, Facharzt für Neurologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

- Neurologie / Kinder- und Jugendmedizin / Hämatologie und Onkologie

Neurofibromatose Typ 1 (NF1) - Eine Krankheit mit vielen Gesichtern

Neurofibromatose Typ 1 (NF1) - Eine Krankheit mit vielen Gesichtern

Die Neurofibromatose Typ 1 (NF1), auch bekannt als Von-Recklinghausen-Krankheit, ist die häufigste Form der Neurofibromatose. Sie ist eine genetische Erkrankung mit zahlreichen „Gesichtern“ und äußert sich klinisch durch kutane, neurologische, ophthalmologische sowie orthopädische Manifestationen.

Diese Fortbildung weist auf die verschiedenen Neurofibromatose-Typen hin und verdeutlicht die genetischen sowie pathophysiologischen Besonderheiten der NF1. Sie erhalten anschließend einen Überblick über die diagnostischen Kriterien und die verschiedenen klinischen Symptome dieser Erkrankungsform. Im letzten Teil der CME werden die Behandlungsmöglichkeiten von NF1 und die aktuellen Therapieoptionen für NF1-bedingte plexiforme Neurofibrome kurz vorgestellt.

Oberärztin Klinik für Neurologie, Leiterin Westdeutsches Kopfschmerz- und Schwindelzentrum, Universitätsklinikum Essen

- Neurologie / Allgemeinmedizin

Chronische Migräne und Medikamentenübergebrauch - Tipps für die Praxis

Chronische Migräne und Medikamentenübergebrauch - Tipps für die Praxis

Migräne ist eine häufig auftretende Erkrankung, die viele Menschen betrifft und in ihrem Alltag teilweise erheblich einschränkt. Eine Unterform, die chronische Migräne, führt dabei zu einer besonderen Lebensbeeinträchtigung und ist häufig mit Komorbiditäten vergesellschaftet. Eine wichtige Komplikation der Migräne stellt der Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch (MOH) dar.

Frau Prof. Holle-Lee geht in ihrem Vortrag sehr praxisnah auf die Diagnostik und Therapie ein, wobei auch die Risikofaktoren und Komorbiditäten Berücksichtigung finden. Anhand der Vorstellung ausgewählter Patientenfälle und unterschiedlicher Behandlungsansätze - wie die prophylaktische Therapie, die Akutmedikation und die Behandlung von psychiatrischen Komorbiditäten – beleuchtet Frau Prof. Holle-Lee darüber hinaus auch das kardiovaskuläre Risiko bei Migränepatienten. Zudem findet die Leitlinie Berücksichtigung bei den Praxisempfehlungen.