UNTERSTÜTZT DIESE CME:

Chefarzt

Institut für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Hygiene, Umweltmedizin und Transfusionsmedizin der Mühlenkreisklinken Universitätsklinik Minden

- Infektiologie / Innere Medizin / Intensivmedizin

Bakterien als Erreger nosokomialer Infektionen

Bakterien als Erreger nosokomialer Infektionen

Nach der Lektüre des Beitrags haben Sie Kenntnisse bezüglich der für den Klinikalltag relevanten Klassifizierungskriterien verschiedener Bakterien, sowie der Systematik der aeroben und anaeroben bakteriellen Infektionserreger. Sie sind vertraut mit den Unterschieden zwischen grampositiven und gramnegativen Bakterien, haben Hintergrundwissen bezüglich gängiger Begriffe wie "bakterielle Dauerflora, kommensale Bakterien, bakterielle Virulenzfaktoren, Endo- und Exotoxine", und kennen die wichtigsten nosokomialen Erreger unter Zuordnung der potentiellen Infektionen. Weiterhin verfügen Sie über Kenntnisse bezüglich der Korrelation wichtiger nosokomialer Infektionen und deren häufigste Erreger basierend auf der aktuellen S2k Leitlinie der Paul-Ehrlich-Gesellschaft (PEG), Update 2018 und sind vertraut mit der Problematik Biofilm-bildender Bakterien und deren Vorkommen im Klinikalltag.

Facharzt für Mikrobiologie, Virologie, Infektionsepidemiologie

Labor Dr. Fenner und Kollegen, Hamburg

- Laboratoriumsmedizin / Infektiologie / Intensivmedizin

Diagnostic Stewardship

Diagnostic Stewardship

Nach Bearbeitung des Moduls haben sie wichtige Grundprinzipien der Organisation, Durchführung und Kommunikation mikrobiologischer Diagnostik kennengelernt. Sie wissen um die Bedeutung aktueller Innovationen für die Beschleunigung und Aussagekraft in der infektiologischen Diagnostik und deren Einfluss auf die Patientenversorgung. Sie kennen wichtige Aspekte der Indikation, Abnahme, Probenlogistik, Abarbeitung und Ergebnisinterpretation von Blutkulturen. Bedeutung und Möglichkeiten der Differenzierung von echten Infektionen und Kontaminationen sind ihnen klargeworden. Sie kennen moderne Ansätze in der Stuhl- und insbesondere auch der Clostridioides difficile-Diagnostik sowie die Wichtigkeit enger Indikationsstellungen in diesem Bereich. Grundzüge einer rationalen Diagnostik respiratorischer Infekte mittels konventioneller und Panel-Verfahren sind ihnen klargeworden.

Chefarzt der Medizinischen Klinik II (Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin)

Elblandklinikum Riesa

- Hämatologie und Onkologie / Infektiologie

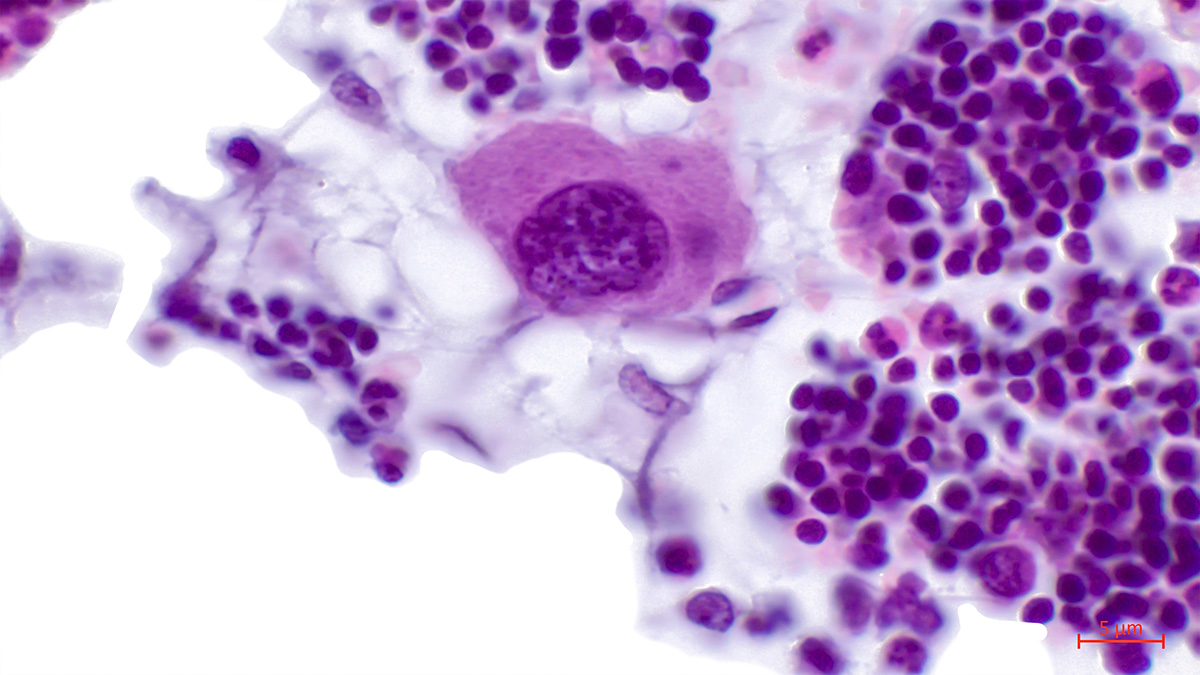

Aplastische Anämie

Aplastische Anämie

Die erworbene aplastische Anämie beschreibt eine Gruppe pathogenetisch heterogener Knochenmarksinsuffizienzen, deren klinische Probleme sich aus den Konsequenzen der sich entwickelnden Zytopenien ergeben. Ziel der Behandlung von Patienten mit aplastischer Anämie ist es, Remission zu induzieren und damit Risiken durch Blutungen und durch neutropene Infektionen zu verhindern. Dieses CME-Modul macht Sie mit den wissenschaftlichen Theorien zur Pathogenese dieser seltenen Erkrankung vertraut und gibt einen umfangreichen Überblick über Therapieoptionen und aktuelle Leitlinienempfehlungen zur Behandlung der erworbenen aplastischen Anämie.

Klinikdirektor Stellvertretender Zentrumsleiter Hauptverantwortlicher Studienkoordinator Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)

- Intensivmedizin / Infektiologie / Innere Medizin

Infektionen mit Schimmelpilzen bei Patienten auf der Intensivstation

Infektionen mit Schimmelpilzen bei Patienten auf der Intensivstation

Nach der Lektüre des Beitrags haben Sie Kenntnisse bezüglich der Inzidenzen und Risikofaktoren für invasive Aspergillus- und Mucorales-Infektionen bei Patienten auf der Intensivstation (ITS), verfügen über aktuelle Informationen zum Vorkommen invasiver Aspergillosen (IA) bei verschiedenen Patientengruppen und sind vertraut mit der Pathogenese und den Krankheitsbildern verursacht durch Aspergillus spp. und Pilzen der Ordnung Mucorales bei neutropenischen und nicht-neutropenischen Patienten, die auf der ITS behandelt werden. Sie haben Hintergrundwissen bezüglich gängiger Hauptmanifestationsorte invasiver Aspergillosen und Mucormykosen und deren besondere Charakteristika, kennen aktuelle Therapieempfehlungen zur Behandlung invasiver Aspergillosen bei ITS-Patienten und erkennen die Problematik der Diagnosestellung bei invasiver Aspergillose und Mucormykose unter besonderer Berücksichtigung nicht-neutropenischer Patienten. Ebenso ist Ihnen die Schwere der Mucormykose-Erkrankung bekannt und Sie haben Informationen zu möglichen Therapieoptionen.

Direktor Institut für Experimentelle Pädiatrische Endokrinologie Charité – Universitätsmedizin Berlin

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Kinder- und Jugendmedizin

Unspezifische Symptome deuten und richtig handeln: Seltene Erkrankungen bei Kindern und Erwachsenen

Unspezifische Symptome deuten und richtig handeln: Seltene Erkrankungen bei Kindern und Erwachsenen

Unspezifische Symptome bei Kindern und Erwachsenen sind eine besondere Herausforderung. In einigen Fällen verbergen sich dahinter seltene Erkrankungen. Doch was sind eigentliche seltene Erkrankungen und wann sollte das Vorliegen einer seltenen Erkrankung in Erwägung gezogen werden? Und vor allem, wie ist das diagnostische Vorgehen, um der Erkrankung einen Namen zu geben und wenn möglich eine zielgerichtete Therapie einzuleiten? Am Beispiel einer sehr seltenen Erkrankung, des ARNT2-Defekts bei einem Kind, und der Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie bei Erwachsenen werden diese Fragen in diesem eCME beantwortet.

Internist-Pneumologe-Infektiologe-Krankenhaushygieniker (curr.)

Direktor, Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene

Präsident, Paul-Ehrlich-Gesellschaft

Universitätsklinikum Jena

- Innere Medizin / Allgemeinmedizin / Pneumologie / Kardiologie / Neurologie

COVID-19: Saisonaler Trend & antivirale Behandlungsoptionen sowie praktische Hinweise beim Medikationsmanagement

COVID-19: Saisonaler Trend & antivirale Behandlungsoptionen sowie praktische Hinweise beim Medikationsmanagement

In dieser Fortbildung startet Herr Professor Pletz mit einem Einblick zum Übergang von Pandemie in Endemie bei COVID-19. Er beleuchtet COVID-19 versus Influenza, zeigt die Daten der aktuellen Epidemiologie, die Impfempfehlung und geht auf Risikopatienten für einen schweren COVID-19 Verlauf und für post-COVID ein.

Herr Dr. Monin zeigt im Anschluss die antiviralen Behandlungsoptionen und den Krankheitsverlauf auf. Mit dem Wechselwirkungs- und Nebenwirkungsmanagement und praktischen Hinweisen für die COVID-19 Therapie schließt Herr Professor Witzke die eCME ab.

Facharzt für Neurologie und Psychiatrie

Oberarzt

Klinik für Neurologie und Neurologische Intensivmedizin

München Klinik Harlaching

- Innere Medizin / Neurologie / Psychiatrie und Psychotherapie

Neurologische und psychosoziale Schlaganfallnachsorge im Dialog

Neurologische und psychosoziale Schlaganfallnachsorge im Dialog

Schlaganfälle haben für die Betroffenen mannigfaltige und teils langfristige Implikationen und sind ein wesentlicher Kostenfaktor im Gesundheitswesen.

Diese Fortbildung gibt einen kursorischen Überblick über die Symptomatik, Diagnostik und Therapie des akuten Schlaganfalles und behandelt intensiv die sich ergebenden Langzeitkonsequenzen und den Umgang damit, aus der Sicht einer Nachsorge-Expertin und eines Schlaganfall-Neurologen.

Leitende Ärztin

Fachärztin für Innere Medizin; Infektiologie, Reisemedizin

Universitätsklinikum Köln

- Innere Medizin / Allgemeinmedizin / Pneumologie / Kardiologie / Neurologie

Real World Daten zu antiviralen Behandlungsmöglichkeiten & Post-COVID-Syndrom

Real World Daten zu antiviralen Behandlungsmöglichkeiten & Post-COVID-Syndrom

In dieser Fortbildung werden Real World Data zu antiviralen Behandlungsoptionen von COVID-19 vorgestellt. Als Einleitung wird der Unterschied zu klinischen Studien erläutert. Die aktuellen empfohlenen Behandlungsansätze werden anhand Real World Evidenz genauer ausgeführt.

Die Definition des Post-COVID-Syndroms (PCS) sowie das Krankheitsbild sind ebenso Inhalt dieser eCME. Besondere Beachtung finden hier die Ursachen des PCS. Die aktuell empfohlenen Behandlungsansätze werden anhand der vorliegenden Daten dargestellt.

Infektiologische Ambulanz,

FA Innere Medizin,

Infektiologe, Diplom für Tropenmedizin, Zertifikat Reisemedizin

Universitätsklinik Jena

- Allgemeinmedizin / Innere Medizin

Impfen bei Immundefizienz

Impfen bei Immundefizienz

Infektionen können eine wesentliche Ursache von Morbidität und Mortalität bei PatientInnen mit Immundefekten sein. Zusätzlich kann es bei diesen Personengruppen, wie z.B. PatientInnen mit HIV oder chronisch entzündlicher Darmerkrankung, ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe und Komplikationen geben. Allerdings sind die Impfquoten in Deutschland für Indikationsimpfungen oft gering.

Lernen Sie zusammen mit dem Infektiologen Dr. med. Schleenvoigt, was bei PatientInnen mit Immundefizienz zu beachten ist, um einen optimalen Infektionsschutz bei größtmöglicher Sicherheit zu gewährleisten.

Chefarzt Frauenklinik, Klinikum Bayreuth

- Hämatologie und Onkologie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Das erbliche Mammakarzinom: Genetische Grundlagen, Früherkennung, Prävention und Therapie

Das erbliche Mammakarzinom: Genetische Grundlagen, Früherkennung, Prävention und Therapie

Das Mammakarzinom ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Bestimmte Veränderungen im Erbgut können das Risiko für Brustkrebs erhöhen. So haben beispielweise Frauen mit einer Mutation im BRCA1- oder BRCA2-Gen ein deutlich höheres Risiko, ein Mammakarzinom zu entwickeln. Diese CME vermittelt Wissen zu genetischer Grundlage, Früherkennung, Prävention und Therapie des erblichen Mammakarzinoms. Schwerpunkt legt Prof. Dr. med. Christoph Mundhenke, Klinikdirektor an der Frauenklinik in Bayreuth, auf die Häufigkeit der familiären Belastung und die Erkrankungsrisiken bei Vorliegen einer Mutation in Risikogenen. Vertiefende Informationen gibt es zum Stellenwert der intensivierten Früherkennung sowie zur Möglichkeit prophylaktischer Operation bei gBRCA1/2 Mutationsträgerinnen. Des Weiteren werden die klinischen Zulassungsstudien der PARP-Inhibitoren zur Behandlung von Patienten mit einem frühen oder fortgeschrittenen HR+/HER2- oder triple negativen Mammakarzinom (TNBC) und gBRCA1/2 Mutation vorgestellt.

Komm. Leitung (Sektion Translationale Uro-Onkologie)

Oberärztin (Klinik für Medizinische Onkologie)

Universitätsklinikum Heidelberg

- Hämatologie und Onkologie / Urologie

Aktuelle Therapie des mHSPC: What's to come?

Aktuelle Therapie des mHSPC: What's to come?

Dieses eCME-Modul behandelt die Therapie des metastasierten hormonsensitiven Prostatakarzinoms (mHSPC). In den vergangenen Jahren haben sich einige therapeutische Fortschritte ergeben, sodass neue hormonelle Therapien (NHT) sowie Chemotherapeutika in Kombination mit ADT mittlerweile Standard in der Erstlinienbehandlung des mHSPC sind. Die Therapielandschaft befindet sich in einem stetigen Wandel: So haben neue Studienergebnisse gezeigt, dass die intensivierte Triplet-Therapie aus ADT, NHT und Chemotherapie zu einer weiteren Verbesserung des Gesamtüberlebens führen kann. Die Zukunft der Therapie des mHSPC bleibt dynamisch, da verschiedene weitere Therapieansätze aktuell in Studien, auch hinsichtlich molekularer Marker, untersucht werden.

Gyn. Onkologie & Palliativmedizin

Völklingen

- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Palliativmedizin in der praktischen Umsetzung

Palliativmedizin in der praktischen Umsetzung

In dieser eCME führt Sie Dr. med. Joachim Wagner in die Palliativmedizin und die damit verbundenen Behandlung- und Betreuungsmöglichkeiten ein. Sie erhalten einen Einblick in die Schmerzlinderung sowie Symptomkontrolle u.a. bei Fatigue, Atemnot, Delir und Todesrasseln sowie einen Überblick über die hierfür zur Verfügung stehenden Schmerzmittel und deren Besonderheiten bzw. Nebenwirkungen. Darüber hinaus werden auch der Umgang mit Depressionen und Angst am Lebensende sowie der Todeswunsch und Sterbehilfe näher beleuchtet.

Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene, UKE Hamburg

- Intensivmedizin / Infektiologie

Bakterielle Resistenzmechanismen – multiresistente Erreger (MRE)

Bakterielle Resistenzmechanismen – multiresistente Erreger (MRE)

Nach der Lektüre des Beitrags kennen Sie die Ursachen für bakterielle Resistenzen als biologisches Phänomen einschließlich klinik- und patientenspezifischer Risikofaktoren für Kolonisation oder Infektionen mit multiresistenten Erregern (MRE), sind Ihnen die wichtigsten grampositiven und gramnegativen MRE bekannt. Sie haben Kenntnisse über die wichtigsten bakteriellen Resistenzmechanismen und die davon betroffenen Antibiotika und Sie kennen Sie die wichtigsten im Zusammenhang mit Multiresistenz verwendeten Begriffe und deren Abkürzungen.

Leitende Ärztin LMU Klinikum

Stabsstelle Klinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene

- Laboratoriumsmedizin / Innere Medizin / Infektiologie / Intensivmedizin

Sepsis und Blutstrominfektionen - Herausforderungen der antimikrobiellen Therapie

Sepsis und Blutstrominfektionen - Herausforderungen der antimikrobiellen Therapie

Nach der Lektüre des Beitrags haben Sie Kenntnisse zu der Definition von Blutstrominfektionen sowie Sepsis, wissen, welche Risikofaktoren eine Sepsis begünstigen und Sie sind damit vertraut, worauf bei der Blutkulturdiagnostik im klinischen Alltag zu achten ist. Sie haben Kenntnisse zur Epidemiologie, Inzidenz und Letalität von Blutstrominfektionen und Sepsis und kennen die aktuellen Empfehlungen der Surviving-Sepsis-Campaign zum Sepsis-Management. Sie verfügen über Informationen bezüglich der Risikofaktoren für Infektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) bei Blutstrominfektionen und Sepsis einschließlich der Implikationen für die Therapie. Sie kennen das Erregerspektrum der Sepsis in Abhängigkeit vom Ausgangsherd der Infektion und haben Kenntnisse bzgl. der Therapieempfehlungen in den aktuellen Leitlinien.

Infektiologische Ambulanz,

FA Innere Medizin,

Infektiologe, Diplom für Tropenmedizin, Zertifikat Reisemedizin

Universitätsklinik Jena

- Allgemeinmedizin / Kinder- und Jugendmedizin

Interaktive Kasuistik – Invasive Meningokokken Erkrankungen

Interaktive Kasuistik – Invasive Meningokokken Erkrankungen

Ein junger Patient kommt mit Fieber, Übelkeit und Hautausschlag in die Hausarztpraxis. Was auf den ersten Blick nach einer alltäglichen Erkrankung aussieht, erweist sich in der weiteren Diagnostik als schwerwiegende und potenziell tödlich verlaufende Infektion.

Begleiten Sie den Patienten zusammen mit dem Infektiologen Dr. med. Benjamin Schleenvoigt auf seinem Weg und lernen Sie, wie invasive Meningokokken-Erkrankungen erkannt und behandelt werden können. Dazu gehört auch, was im weiteren Verlauf und in speziellen Situationen zu beachten ist, um Meningokokken-Infektionen zu verhindern.

Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene, UKE Hamburg

- Infektiologie / Intensivmedizin

Infektionen durch multiresistente gramnegative bakterielle Erreger im Überblick

Infektionen durch multiresistente gramnegative bakterielle Erreger im Überblick

Das CME-Modul "Infektionen durch multiresistente gramnegative bakterielle Erreger im Überblick" gibt einen Überblick über: die Prävalenz multiresistenter Erreger im Klinikalltag, aktuelle Therapieempfehlungen und die besondere Herausforderung bei der Behandlung von Infektionen durch multiresistente gramnegative Erreger. Sie informiert hierbei über ESBL-bildende sowie Carbapenemase-bildende Infektionserreger, über Pseudomonas aeruginosa und Acinetobacter baumannii und die Bedeutung einer adäquaten empirischen Initialtherapie.

Oberärztin Uroonkologie

Klinik für Urologie und Kinderurologie Universitätsklinikum Münster

- Hämatologie und Onkologie / Urologie

Status Quo und Zukunft bei der Behandlung des nmCRPC

Status Quo und Zukunft bei der Behandlung des nmCRPC

Diese eCME befasst sich mit dem nicht-metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom (nmCRPC). Dieses ist definiert durch ansteigende Serumwerte des prostataspezifischen Antigens (PSA) trotz Androgendeprivationstherapie (ADT) bei fehlendem Nachweis von Metastasen in den Standardbildgebungsverfahren. Patienten mit nmCRPC, die eine kurze PSA-Verdopplungszeit (PSA-DT) aufweisen, haben ein hohes Risiko, frühzeitig Metastasen zu entwickeln. Die Therapieoptionen für diese Patienten haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert, sodass aktuell drei Androgenrezeptor-Antagonisten zur Behandlung des nmCRPC zur Verfügung stehen, die das metastasenfreie Überleben (MFS) signifikant verbessern. Frau Dr. med. Katrin Schlack gibt einen leitliniengerechten Einblick in die verschiedenen Therapieoptionen beim nmCRPC, welche im Anschluss durch Fallbeispiele direkt aus dem Praxisalltag von Frau Dr. med. Eva Hellmis verdeutlich werden.

Internistin und Rheumatologin

Rheumatologie im Zentrum, München

- Rheumatologie / Innere Medizin / Gastroenterologie / Haut- und Geschlechtskrankheiten

Veränderungen um die Jak-Inhibitoren: was ändert sich wirklich?

Veränderungen um die Jak-Inhibitoren: was ändert sich wirklich?

JAK-Inhibitoren (JAKi) werden seit mehreren Jahren zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis (RA) eingesetzt. Jüngste Studiendaten zeigen aber auch, dass bei Patienten mit kardiovaskulären Risikofaktoren oder kardiovaskulären Erkrankungen, Thrombophilie oder früheren Thrombosen oder Malignomen schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten können.

Basierend auf den neuesten Erkenntnissen gibt Ihnen diese Fortbildung einen aktuellen Überblick über den Stellenwert der JAKi und verdeutlicht eine kritische Bewertung und eine geänderte Verordnungsstrategie von JAKi. Anhand klinischer Fallbeispiele werden Behandlungswege und -optionen bei Patienten mit z.B. rheumatoider Arthritis oder juveniler idiopathischer Arthritis präsentiert. Krankheitsverlauf, bisherige Therapien und Beschwerden werden dabei betrachtet und nach Beurteilung der jeweiligen Situation Handlungs- sowie Therapieempfehlungen ausgesprochen. Eine DGHR-Checkliste zeigt die Risikofaktoren, die bei einer JAKi-Therapie berücksichtigt werden sollten.